Nordisches Notgeld

Im September des Jahres 2023 beschlossen der Ostdeutsche Sparkassenverbund (OSV) und die Berliner Sparkasse, nach vielen Jahren bestehender Kooperation im Bereich geschichtlicher Öffentlichkeitsarbeit, dieses gemeinsame Vorhaben nun auch vertraglich zu besiegeln. Dem OSV fiel damit die fachliche Betreuung der historischen Sammlung der Berliner Sparkasse zu. Um einen von vielen dort behüteten Schätzen soll es sich heute drehen.

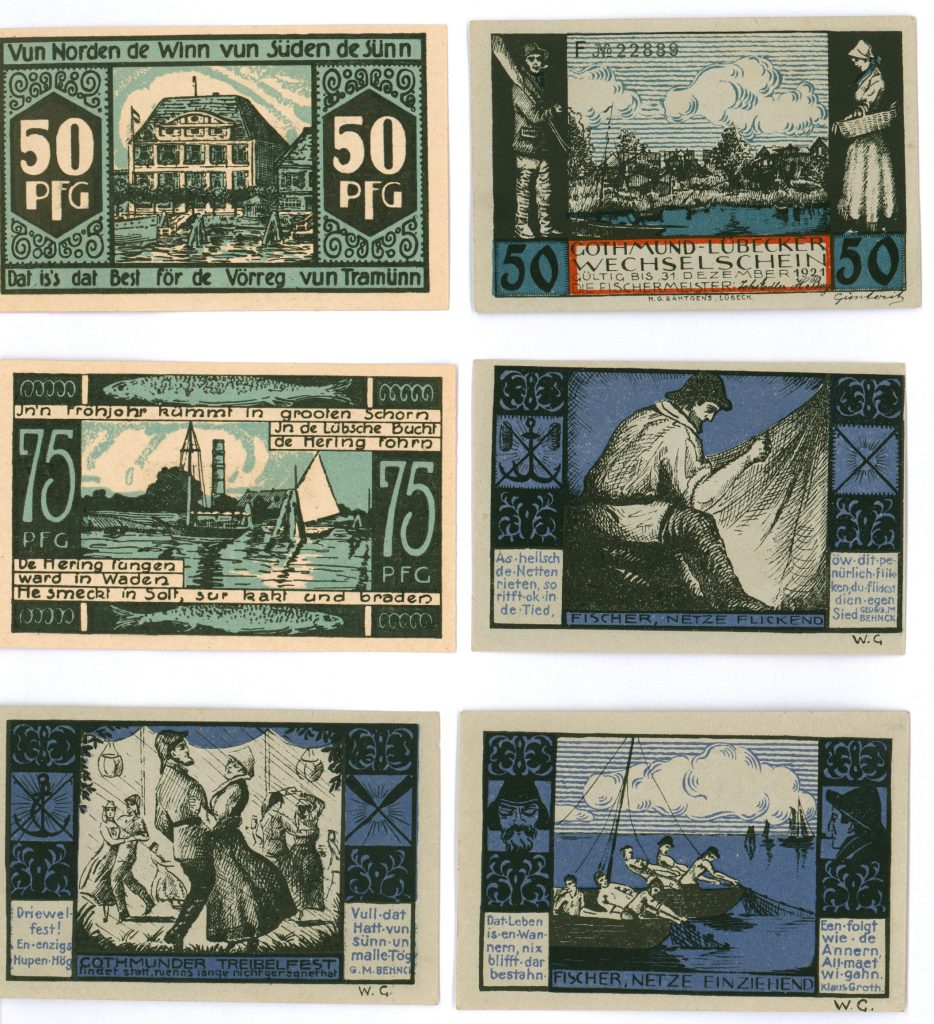

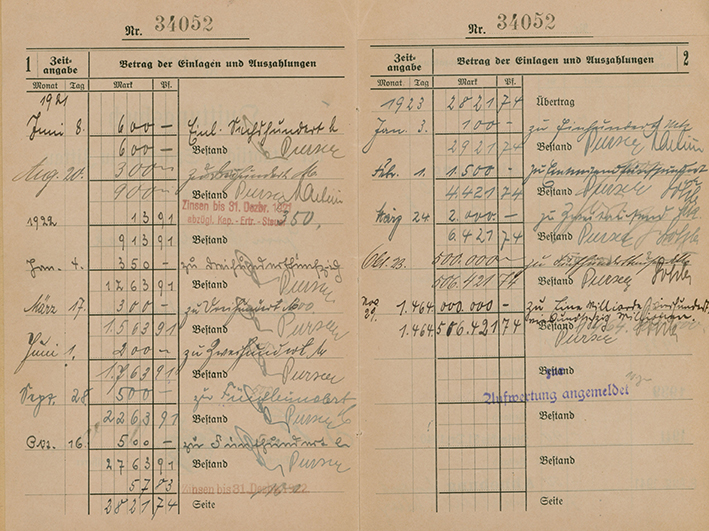

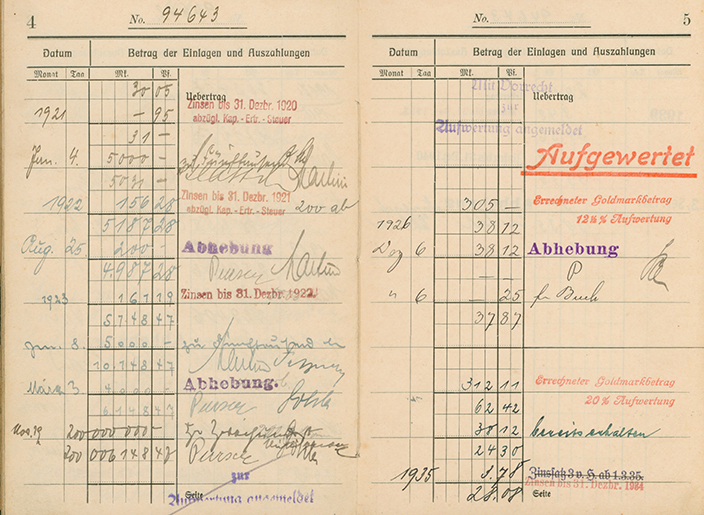

In zahlreichen unscheinbaren Kartons und Kisten schlummerten nicht weniger als rund 100.000 Notgeldscheine und Banknoten der unlängst 100 Jahre zurückliegenden Hyperinflation des frühen zwanzigsten Jahrhunderts. Die oft künstlerisch wertvoll gestalteten und an ihre Lokalkultur gekoppelten Papiere bieten uns auf ästhetisch ansprechende Art eine wertvolle Perspektive und Erinnerung an die oft charakteristischen Lebens- und Sprechweisen der Menschen dieser Zeit. Obgleich sich aus nahezu allen Teilen Deutschlands und ihrer damaligen Provinzen kleine bunte Scheinchen im Archiv der Berliner Sparkasse eingefunden haben, wird an dieser Stelle lediglich eine Ortschaft näher beleuchtet.

Mit seinen hanseatisch geprägten Vereinen und Veranstaltungen sticht Lübeck in Sachen Notgeld aus diesem Bestand hervor. Während unzählige Exemplare in anderen Gegenden des ehemaligen Deutschen Reiches von Stadträten, Magistraten, Firmen und natürlich auch von den Sparkassen in Umlauf gebracht wurden, schritten in Lübeck die Nordischen Briefmarkensammler und Händler sowie Fischermeister, Bäckersänger oder die Plattdeutsche Volksgilde zur Tat.

Auch die als „Nordische Woche“ titulierte Kunstausstellung aus dem Jahre 1921 bot einen Anlass. Sie stellte das Ergebnis der Bestrebung dar, auf Grundlage einer gemeinsamen baltischen und nordeuropäisch geprägten Lebenswelt Kontakte mit den skandinavischen Ländern und Finnland wiederherzustellen, um dadurch jüngere kriegsbedingte Wunden zu heilen. Dementsprechend lassen sich auf den Notgeldscheinen zur Nordischen Woche neben des Lübecker Wappens auch die Embleme jener Länder wiederfinden. Ein Symbol der Einigkeit und diplomatischen Bemühungen, welches in den Händen von Sammlern und angereisten Gästen Spuren entsprechender Signalkraft hinterlassen haben wird.

In ihrer Kombination spiegeln die vielfältigen Motive sowohl die Eigenarten der Sprache als auch die facettenreichen Alltagserscheinungen der Menschen Lübecks wider. Im Magazin des Historischen Archivs des OSV sind diese vielfältigen Serien neben etlichen nicht weniger schönen und kulturell aussagekräftigen Notgeldscheinen anderer Regionen gesichtet und weiterhin für die Nachwelt verewigt.

Fabian Helbig

Praktikant des Historischen Archivs des Ostdeutschen Sparkassenverbandes