Planung ist das A und O – zwei Eisenbahnen für den Schweinitzer Kreis

Im Rahmen meines Studienganges Archiv an der Fachhochschule Potsdam absolviere ich derzeit mein Praxissemester im Historischen Archiv des Ostdeutschen Sparkassenverbandes. Einen Teil des Praktikums verbrachte ich im Homeoffice. Hier zählte bisher die inhaltliche Erschließung von Akten, welche den Werdegang der Sparkasse des Schweinitzer Kreises mit Sitz in Herzberg dokumentieren, zu meinen Hauptaufgaben. Herr Einert hatte zuvor die Zweigstelle Merseburg des Landesarchivs Sachsen-Anhalt besucht und Fotografien angefertigt. Die Unterlagen sind eine wichtige Quelle für die Erforschung der Geschichte der Sparkasse Elbe-Elster. Beim Lesen der Akten stieß ich auf den Planungsvorgang zweier Bahnstrecken innerhalb der Kreise Lübben, Luckau, Schweinitz, Liebenwerda und Torgau im Jahr 1895, die mich als bekennende Bahn-Liebhaberin begeisterten. Ich kann zwar nicht mit solch namhaften Eisenbahnen wie dem Orient-Express oder der Transsibirischen Eisenbahn dienen, dennoch waren die beiden Bahnstrecken bedeutsam, weil sie den Wunsch nach wirtschaftlichem Wachstum erfüllen sollten.

Von der Notwendigkeit zum Beschluss

Das erste Schriftstück, durch das ich auf die Eisenbahnstrecken aufmerksam wurde, stammt vom Landrat des Schweinitzer Kreises, Herrn von Bodenhausen. Dieser unterrichtete am 2. Februar 1895 den königlichen Regierungspräsidenten, Herrn Grafen zu Stolberg-Wernigerorde, über den am 29. Januar 1895 gefassten Beschluss des Schweinitzer Kreistages: „Die vom Kreistage beschlossene Uebernahme einer Zinsgarantie bis zur Höhe von 3½ % auf 15 Jahre für 3/5 des zum Bau einer Eisenbahn von Lübben über Uckro-Schlieben, Herzberg nach Falkenberg erforderlichen, von dem Herrn Minister der öffentlichen Arbeiten zu prüfenden und festzustellenden Grundkapitals und die Uebernahme bis zu 290 000 Mark Stammactien für den Bau einer Kleinbahn von Prettin über Jessen, Schweinitz nach Holzdorf, seitens des Kreises.“ Der Landrat erläuterte, dass das Erbauen einer Bahn für den Schweinitzer Kreis zwingend notwendig sei, da es einige Kreisteile gebe, die bisher vom Bahnverkehr abgeschnitten und deshalb in ihrem wirtschaftlichen Erwerb eingeschränkt wären. Er hoffte, dass den Kreisteilen durch den Bahnbau eine Teilhabe am wirtschaftlichen Wettbewerb ermöglicht wird.

Die Kleinbahn von Prettin nach Holzdorf

Zwei Denkschriften des Kreisausschusses des Schweinitzer Kreises vom 5. Januar 1895 fassten die beiden Bauvorhaben zusammen. Die erste Denkschrift betraf den Bau, die Finanzierung und den Betrieb einer 32 Kilometer langen Kleinbahn von Prettin an der Elbe über die Städte Jessen und Schweinitz nach Holzdorf. Der Eisenbahnbau- und Betriebsunternehmer Philipp Balke aus Berlin sollte dieses Projekt durchführen. Dazu wurde mit ihm ein Bauvertrag in Höhe von 960.000 Mark geschlossen. Das Anlagekapital von 960.000 Mark teilte sich in 560.000 Mark Vorzugsaktien, welche durch Balke in Zahlung genommen wurden, und in 400.000 Mark Stammaktien, die durch die „Interessenten“ aufgebracht werden mussten. Bei diesen handelte es sich um den Kreis Torgau, auf dessen Gebiet sich 9 Kilometer Strecke befanden, und um den Kreis Schweinitz mit 23 Kilometern Streckenlänge. Von den 400.000 Mark entfielen also 110.00 Mark auf den Kreis Torgau und 290.000 Mark auf den Schweinitzer Kreis. Außerdem sollten die Kreise ein Unternehmen mit dem Namen „Prettiner Kleinbahn-Gesellschaft“ gründen.

Die Bahn von Lübben nach Falkenberg

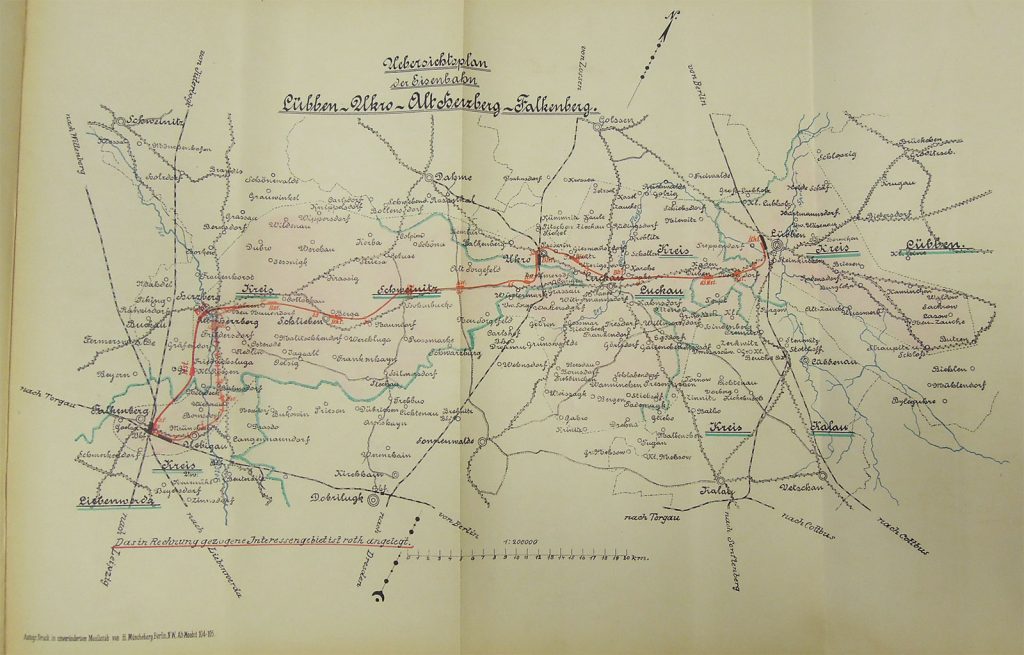

Die zweite Denkschrift betraf die Planung der Eisenbahnstrecke von Lübben über Uckro, Schlieben und Herzberg nach Falkenberg. Bereits mehrere Jahre zuvor war versucht worden, die Genehmigung der Staatsregierung für dieses Bauvorhaben einzuholen. Die Konzession wurde stets verweigert, weil sich der Staat keine Konkurrenz schaffen wollte. Schließlich erteilte der Minister der öffentlichen Arbeiten am 5. Juni 1894 der Firma „Gesellschaft für Bau und Betrieb von Eisenbahnen Henning, Hartwich & Comp.“ die Vorkonzession. In einem ausführlichen Kostenüberschlag vom Dezember 1894 stellte das Unternehmen alle anfallenden Kosten auf. Folglich wurden Positionen wie Brücken, Tunnel, Bahnhöfe und Verwaltungskosten berechnet – um nur einen kleinen Teil der Posten zu nennen, die bedacht werden mussten. Jeder Bahnhof und jede Haltestelle wurde daraufhin mit den einzelnen Kostenpunkten aufgeführt. Die Gesamtkosten der Strecke beliefen sich auf 5.157.000 Mark.

Die Gesamtlänge der Bahn zwischen den Anschlussbahnhöfen betrug 71,6 Kilometer. Der Schweinitzer Kreis wurde auf einer Länge von rund 45 Kilometern durchlaufen. Die Baufirma forderte von den beiden Kreisen eine Garantieleistung. Für den Schweinitzer Kreis bedeutete dies 3/5 des Garantiezuschusses, demnach einen Betrag von 3.094.500 Mark. Auf den Luckauer Kreis entfielen 2/5 des Garantiezuschusses, welche aus Kreissteuern finanziert werden sollten. Die Zinsgarantie wurde für 15 Jahre mit einer Dividende von 3½ % übernommen. Der Schweinitzer Kreis war verpflichtet, die Differenz der Dividende zu zahlen, wenn diese einmal nicht 3½ % betragen sollte. In den „Erläuterungen und Aufstellung der Rentabilitätsberechnung für die Eisenbahn“ der Firma „Henning, Hartwich & Comp.“ von 1894 wurde mit Gesamteinnahmen von 714.312 Mark durch den Güter-, Personen- und Gepäckverkehr sowie durch diverse weitere Einnahmequellen gerechnet. Abzüglich der Ausgaben ergab sich ein Reingewinn von 283.137 Mark. Davon wurden 14.156,85 Mark dem Reservefonds überschrieben.

Finanzierung und die Rolle der Sparkasse des Schweinitzer Kreises

Am Ende des eingangs erwähnten Schreibens des Landrats stellte er den folgenden Antrag an den königlichen Regierungspräsidenten: „Es geht daher der gehorsamste Antrag dahin, zu genehmigen, daß der Kreisverband:

a) zu der Eisenbahn Lübben – Uckro – Herzberg – Falkenberg aus Kreisfonds bewilligen und aufnehmen kann: in den ersten 2 Jahren nach der Betriebseröffnung ein Darlehen von je bis zu 105.000 Mk, in dem 3. und 4. Jahre je bis zu 90.000 Mark, in dem 5. und 6. Jahre je bis zu 75.000 Mk, in dem 7. und 8. Jahre je bis zu 60.000 Mk, in dem 9. und 10. Jahre je bis zu 45.000 Mk, in dem 11. und 12. Jahre je bis zu 30.000 Mk, in dem 13. 14. und 15. Jahre je bis zu 15.000 Mark, vorbehaltlich des jährlichen Nachweises der Verwendung, und daß zur Amortisation und Verzinsung dieser Schulden alljährlich 40.000 Mk aus den Ueberschüssen der Kreissparkasse und den Zinsen des Reservefonds nach Erfüllung der vorschriftsmäßigen Höhe entnommen werden,

b) zu dem Bau einer Kleinbahn von Prettin über Jessen, Schweinitz nach Holzdorf bis 290.000 Mark Stammactien übernehmen kann.“

Sowohl aus dem Schreiben des Landrats als auch aus den Denkschriften ging hervor, dass die Bevölkerung des Schweinitzer Kreises arm war und diese zur Deckung der Kosten nicht herangezogen werden konnte. Aufgrund des erzielten Reingewinns der Sparkasse, musste die Besteuerung der Kreiseinwohner nicht erfolgen. Die Kreissparkasse hatte im Jahr 1895 einen Reservefonds von 1.450.000 Mark bei Spareinlagen von 16.500.000 Mark, so der Landrat. Die Bauunternehmer beabsichtigten, die Bahn von Lübben nach Falkenberg Ende 1896, wahrscheinlich aber erst im Frühjahr 1897 fertigzustellen und in Betrieb zu nehmen. Somit war die erste Garantiesumme am 1. Juli 1898 fällig. Bis zu diesem Zeitpunkt sollten die Überschüsse der Sparkasse des Schweinitzer Kreises von den drei Jahren 1895, 1896 und 1897 in den Reservefonds einfließen. Die Überschüsse mit den Zinsen des Reservefonds hatten im Durchschnitt der letzten fünf Jahre (1890-1894) jährlich 114.000 Mark betragen.

Am Schluss der Denkschrift des Kreisausschusses, welche die Bahn von Lübben nach Falkenberg betraf, wurden die folgenden Fragen formuliert: „Ist nun eine jährliche Ausgabe von 40.000 Mark aus dem Reservefonds der Sparkasse gerechtfertigt oder nicht?“ In diesem Zusammenhang wurde der Sinn und Zweck der Sparkassenüberschüsse erläutert. Sie sollten gesetzmäßig nur für gemeinnützige Vorhaben des Kreises verwendet werden. „Was haben die Bewohner des Kreises von einem solchen Vermögen, das sie nicht verwenden können?“ Es wurde angenommen, dass die wirtschaftlichen Einnahmen der Einwohner durch die neuen Bahnstrecken steigen würden. „Es ist also thatsächlich eine für das Gemeinwohl fast der Hälfte der Kreisinsassen im hervorragendsten Sinne des Wortes gemeinnützige Anlage, wenn der Sparkassen-Ueberschuss, der sonst Niemand zu Gute kommt, auf diese Weise verwendet wird.“ Aus einem Statut von 1894 geht hervor, dass ferner die Aktiengesellschaft „Lübben – Luckau – Uckro – Alt-Herzberg – Falkenberger Eisenbahn-Gesellschaft“ mit Sitz in Berlin errichtet wurde. Außerdem wurde für die beiden Bahnstrecken ein Zuschuss von 3.000.000 Mark aus dem Staatshaushalts-Etat für das Jahr 1895 festgelegt.

Saskia Brunst

Praktikantin im Historischen Archiv des Ostdeutschen Sparkassenverbandes

Quelle: Landesarchiv Sachsen-Anhalt, C 48 Ih, Nr. 267, Bd. 5