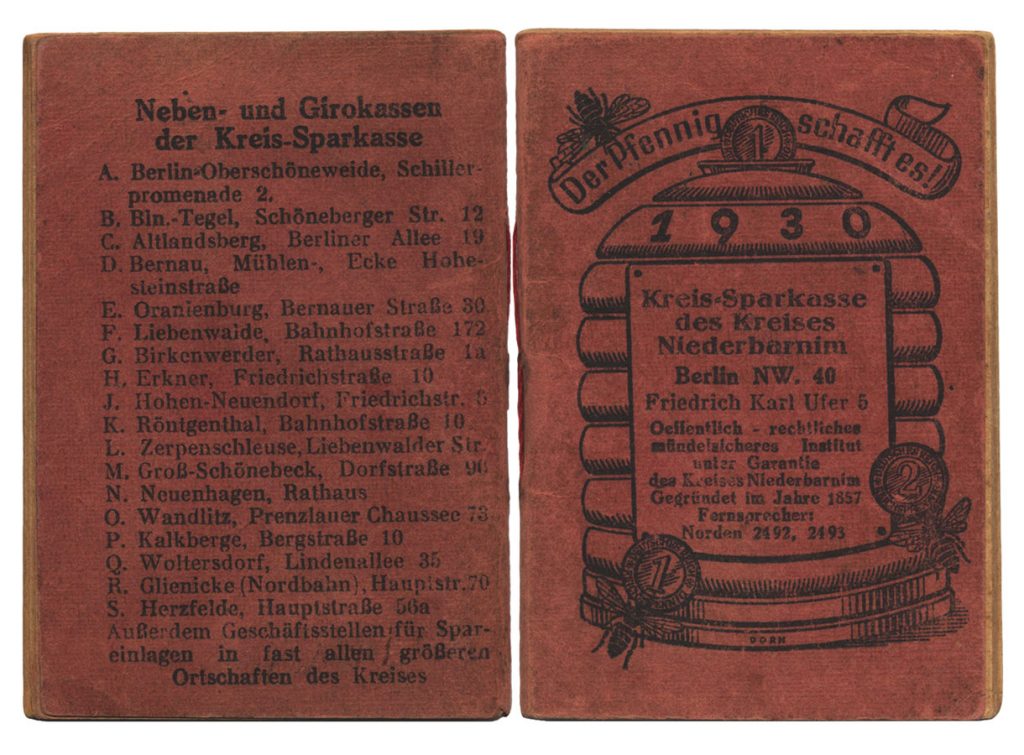

Das Geld für Weihnachtsgeschenke rechtzeitig zusammenzusparen, daran erinnerte die Niederbarnimer Kreissparkasse in ihrem Taschenkalender bereits Monate vorm Fest (Abbildung 2). 1930 war es noch unüblich, dass Sparkassen Kredite zu Konsumzwecken vergaben. Erst einige Jahrzehnte später führten sie den Konsumentenkredit ein. „Erst sparen, dann kaufen“, war für lange Zeit die Devise.

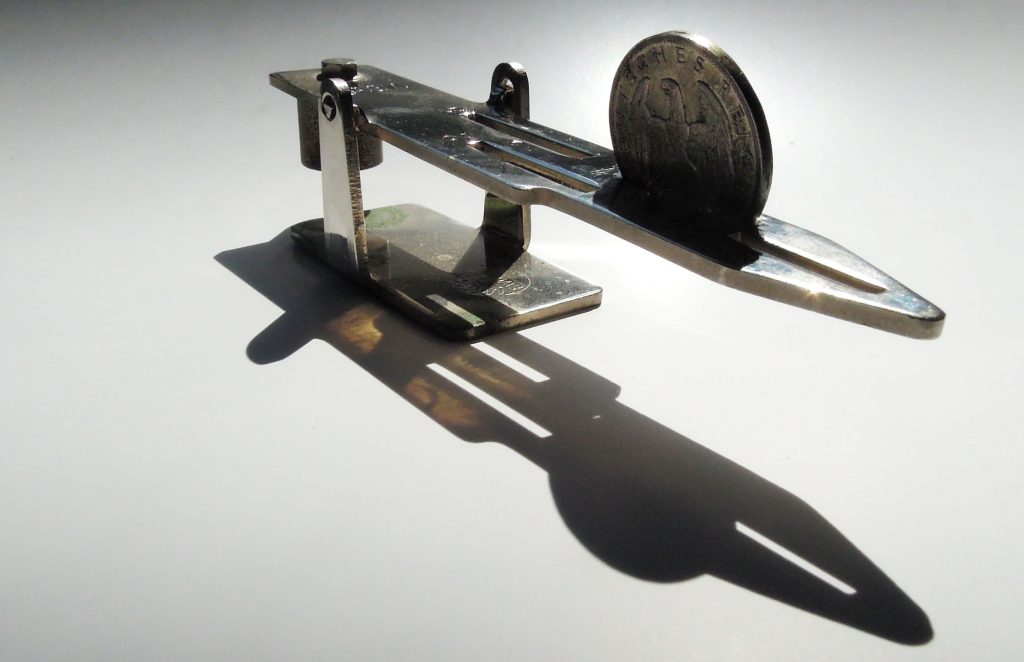

Und selbst zum Weihnachtsfest 1930 empfahl man den Kundinnen und Kunden, ihren Liebsten nicht etwa nur Konsumgüter, sondern zum Beispiel auch Sparbüchsen (Abbildung 3) zu schenken. Heimsparbüchsen waren damals das verbreitetste Mittel im Kleinsparwesen. Mit ihnen wollten die Sparkassen insbesondere die Jugend zum Sparen animieren. Schon in jungen Jahren sollte das Vorsorgen erlernt werden.

Nachdem die Inflation bis 1923 den Großteil der deutschen Sparguthaben vernichtet hatte, war in den Aufbaujahren danach jeder Sparpfennig wichtig. Die Sparkassen motivierten die Menschen zu dieser Zeit mit allerlei Werbesprüchen. Diese finden sich zum Beispiel im abgebildeten Kalender und begleiteten die Kundschaft über das ganze Jahr.

1.

In guten Tagen musst Du sparen,

dann hast Du auch in schlechten Jahren.

2.

Arbeit ist die große Kraft,

die mit Sparsinn Reichtum schafft.

3.

Der Müßiggang bringt Schand‘ und Not,

der Fleiß hingegen Ehr‘ und Brot.

4.

Mit wenigem kommt man aus,

mit vielem hält man Haus.

5.

Es ist auf Erd‘ kein schöner Kleid,

denn Tugend, Ehr‘ und Sparsamkeit.

6.

Verschwender passen zu Geld,

wie wenn sich Wasser zu Feuer gesellt.

7.

Erwerben und Sparen zugleich,

macht am gewissesten reich.

8.

Darben ist nicht Sparens Kern,

sparst Du recht, dann sparst Du gern.

9.

Fleiß, Sparsamkeit und Selbstvertrauen

halfen manches Haus erbauen.

10.

Wer nicht spart, sein Geld verzettelt,

der im Alter sicher bettelt.

11.

Rechtes Glück liegt allezeit

in Arbeit nur und Sparsamkeit.

12.

Besser ists’s im Buch gespart,

als im Beutel aufbewahrt.