Weltspartag 1932 in Chemnitz

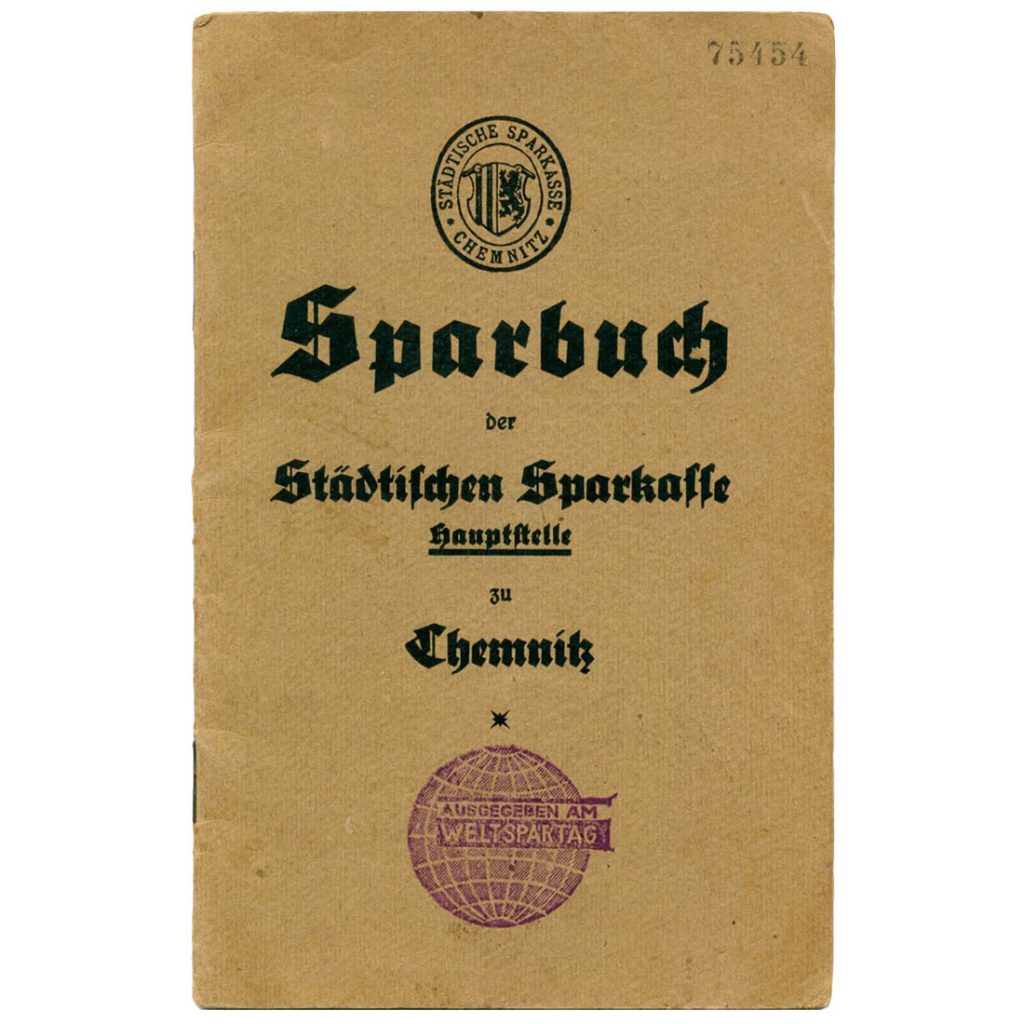

Den für heute vom Deutschen Sparkassen- und Giroverband proklamierten Weltspartag nehmen wir zum Anlass, diesen Tag am 29. Oktober 1932 in Chemnitz zu betrachten. An diesem Weltspartag wurden die ausgegebenen Sparbücher mit einem besonderen Stempel versehen, dem Weltspartagstempel. Eines dieser Sparbücher befindet sich im Bestand des Historischen Archivs des OSV und ist oben abgebildet.

Im Geschäftsbericht der Städtischen Sparkasse zu Chemnitz für das Jahr 1932 wurden die Werbetätigkeiten, wie die Verwendung des Weltspartagstempels, der Sparkasse in Chemnitz dargestellt:

„Ihren Höhepunkt erreichte unsere Werbung am Weltspartag, für den wir folgende Maßnahmen durchgeführt haben:

1. Zustellung der Zeitschrift ‚Der Sparkassenbote‘ als Postwurfsendung an alle Chemnitzer Ärzte, Zahnärzte, Rechtsanwälte, Dentisten, Friseure, Hotels, Restaurationen und Gartenheime (Die Zustellung erfolgt seitdem regelmäßig).

2. Lieferung passender Zeitungshalter hierzu.

3. Veranstaltung eines Preisausschreibens in einer großen Tageszeitung.

4. Vorführung zeitgemäßer Werbefilme in 6 großen Chemnitzer Lichtspielhäusern.

5. Vorführung verschiedener Diapositive in kleineren Chemnitzer Lichtspielhäusern.

6. Anzeigenserien in den großen Chemnitzer Tageszeitungen.

7. Anzeigen in Zeitschriften und Vorortszeitungen.

8. Veröffentlichungen der Weltspartagspresseartikel in den Tageszeitungen.

9. Hinweis auf den Weltspartag und auf die Rundfunkvorträge im örtlichen Teil der Tageszeitungen.

10. Verteilung von Lesezeichen und Stundenplänen an alle Chemnitzer Volksschüler.

11. Verteilung von 2000 Stück der Broschüre ‚Wo bleibt mein Wirtschaftsgeld?‘

12. Verteilung von 5000 Stück des Deutschen Haus- und Sparkalenders.

13. Verteilung von 2000 Stück der Zeitschrift ‚Der Sparkassenbote‘.

14. Verteilung von 100 Stück der Zeitschrift ‚Sparkassen-Rundschau‘.

15. Verteilung bezw. Versendung von Werbematerial für die Landesbausparkasse Sachsen.

16. Versendung der Weltspartagausgabe der Deutschen Sparkassenzeitung an Beamten-, Lehr- und Standesvereine, an Berufs- und Fachvereine für Handel, Gewerbe und Industrie, an Innungen, an die bürgerlichen Bezirksvereine, an Militärvereine sowie an Turnvereine.

17. Plakatierung der Anschlagsäulen mit dem Plakat ‚Dein Spargroschen zur Sparkasse‘.

18. Aufdruck des Weltspartagstempels auf allen neu ausgegebenen Sparkassenbüchern.

19. Ununterbrochene Öffnung aller Kassenstellen von ¼ 9 – ½ 16 Uhr.

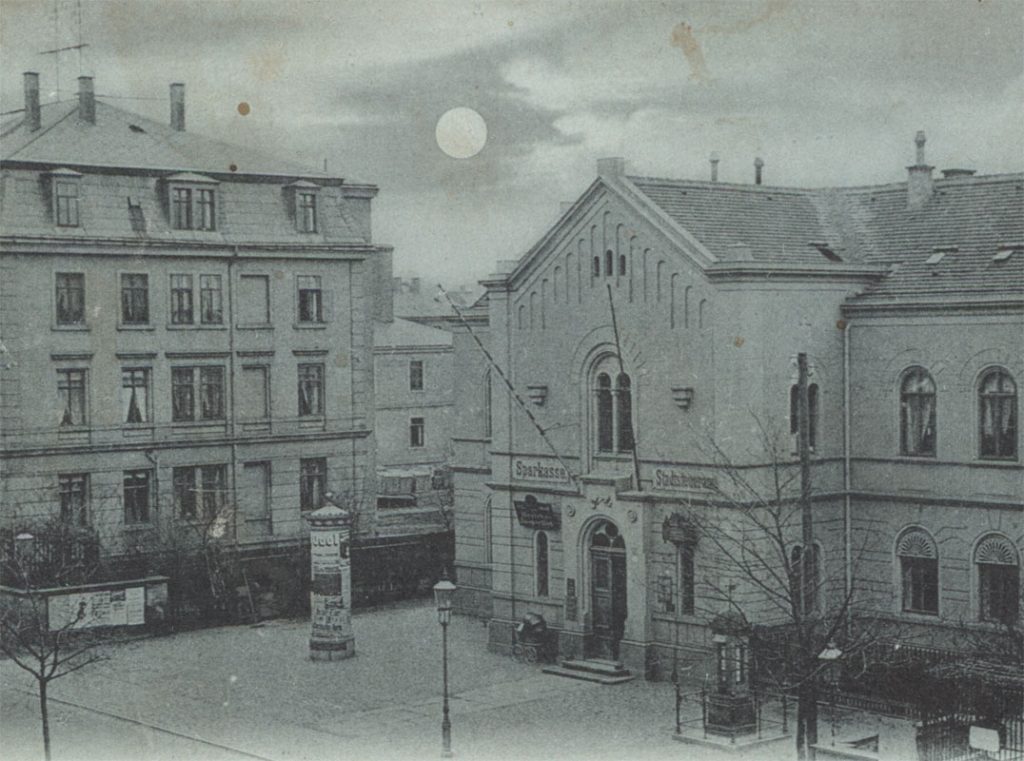

20. Beflaggung des Sparkassengebäudes, Ausschmückung der Kassenhalle sowie des zurzeit leerstehenden Ladens mit lebenden Pflanzen und Blumen.

21. Anbringung von großen Transparenten mit der Aufschrift ‚Weltspartag‘ am Sparkassengebäude.

Das Ergebnis unserer Werbung ist als gut zu bezeichnen. Sowohl in Bezug auf die Postenzahl wie auf den Einzahlungsüberschuß war das Ergebnis des Weltspartags 1932 befriedigend.“

Linda Brings

Studentische Mitarbeiterin im Historischen Archiv des Ostdeutschen Sparkassenverbandes