Olympische Spiele & Lesezeichen

Morgen ist bei den 32. Olympischen Sommerspielen in Tokio Halbzeit. Vor 65 Jahren fanden die Spiele im australischen Melbourne statt. Daran erinnert eine schön gestaltete Lesezeichenserie der Sparkassen der DDR, die sich in unserem Archivbestand befindet.

In den 1950er und 1960er Jahren standen die DDR-Sparkassen in Sachen Werbung den westdeutschen Instituten in Nichts nach; weder im Umfang, in der Vielfalt noch in der Gestaltung der Werbemittel. Von Anfang an wurde jedoch viel Wert darauf gelegt, die Jugend für das Sparen zu gewinnen. In jeder Schule gab es sogenannte Schulsparlehrer, die die Spargroschen der Kleinsten einsammelten und dafür Sparkmarken ausgaben. Diese wurden dann fleißig in Schulsparmarkenhefte geklebt. Die Spargelder brachte der Lehrer dann zur Sparkasse. Eine Fülle von kleinen Werbegeschenken, wie Stundenpläne, Lineale, Zirkel, Löschblätter, Stifte u. Ä. motivierte die Schülerinnen und Schüler, in ihrer Spartätigkeit nicht nachzulassen.

Sehr beliebt waren hierbei Lesezeichen. In unserem Archiv haben wir allein 20 verschiedene Serien zu den unterschiedlichsten Themen, wie Sport, Technik, Tiere oder Denkmäler und Hauptstädte Europas.

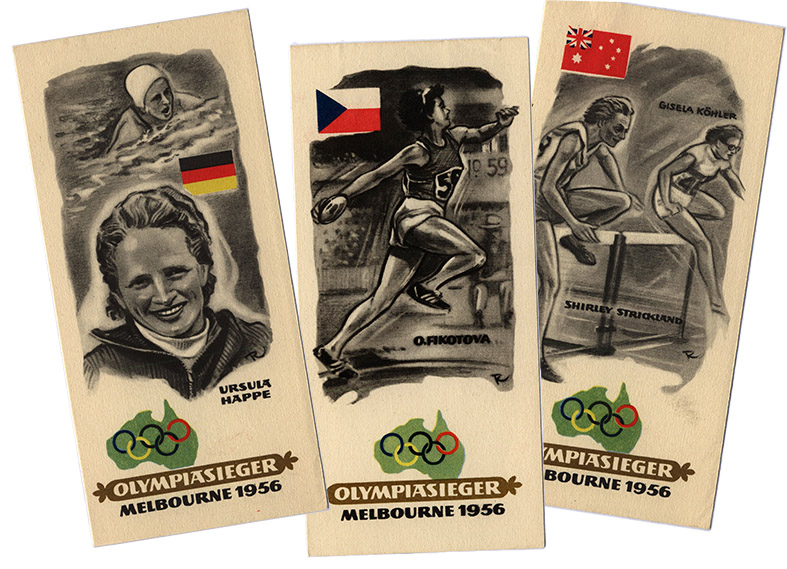

Die abgebildeten Lesezeichen zeigen drei Olympiasiegerinnen der Sommerspiele von 1956. Die Rückseiten enthalten neben den Siegerinnen der letzten Jahre in der jeweiligen Sportart, kleine Anekdoten aus dem Leben der Sportlerinnen. So erfährt man z. B. über Ursula Happe, der Siegerin im 200-m-Brustschwimmen, dass sie bereits Mutter zweier Kinder ist. Oft habe sie schon einige Trainingseinheiten absolviert, bevor sie ihre Kinder zur Schule brachte.

Über die tschechische Diskuswerferin Olga Fikotova (Bildmitte) wird berichtet, dass die „äußerst graziöse Medizinstudentin “ nach den Spielen den amerikanischen Olympiasieger im Hammerwerfen, Harold Conolly, geheiratet habe, zu ihm nach Boston übergesiedelt sei, aber weiterhin Staatsbürgerin der CSR geblieben ist. Die Siegerin im 80-m-Hürdenlauf, Shirley Strickland aus Australien (rechtes Lesezeichen), führe ihre Schnelligkeit auf das Jagen von Kängurus auf der Farm ihres Onkels zurück.