Die Währungsunion am 1. Juli 1990 in Großenhain

Zum 30. Jahrestag der deutschen Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 zeigt das Museum Alte Lateinschule in Großenhain bei Meißen die Ausstellung „Von der Friedlichen Revolution zur deutschen Einheit“. Aus Großenhainer Sicht werden die Ereignisse der Umbruchszeit 1989–1990 mit Fotos, Objekten und Zeitungsartikeln nacherzählt. Zu den prägendsten Momenten dürfte neben dem Mauerfall der 1. Juli 1990 gehört haben. Der Staatsvertrag zur Währungs-, Wirtschafts-und Sozialunion trat in Kraft. Für 16 Millionen DDR-Bürger bedeutete dies: Die (lang ersehnte) D-Mark ist da! Aus Ost-Mark-Konten wurden über Nacht D-Mark-Konten.

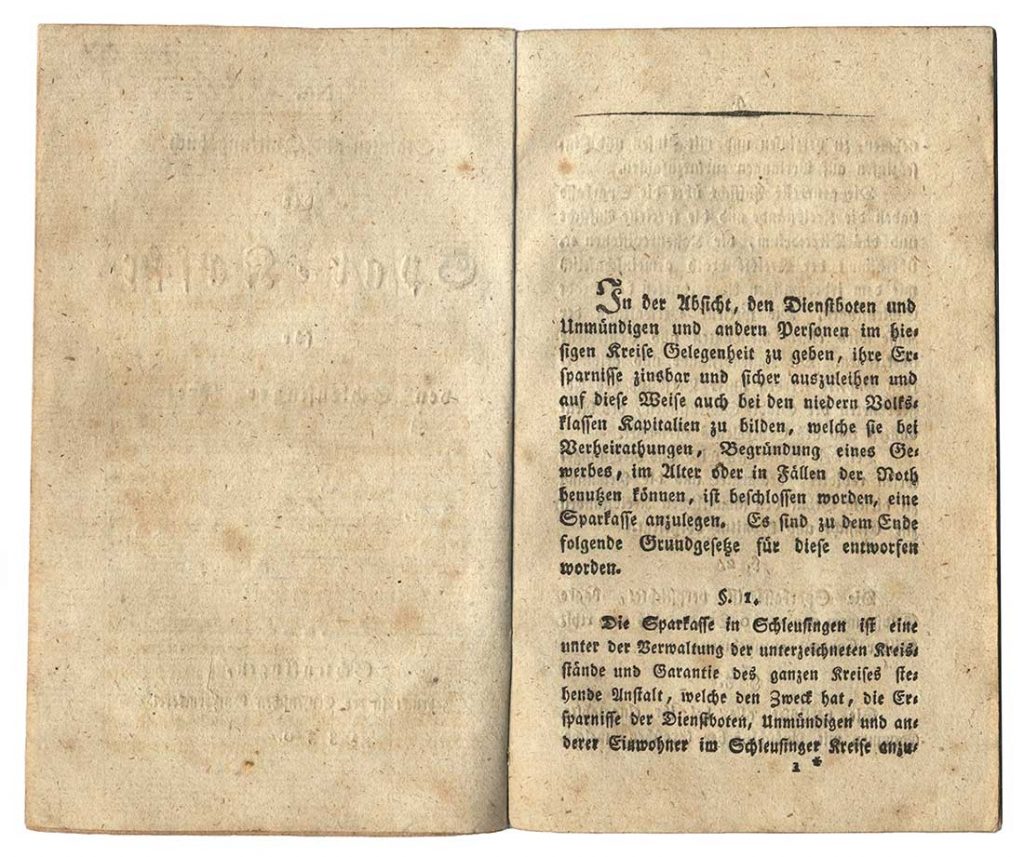

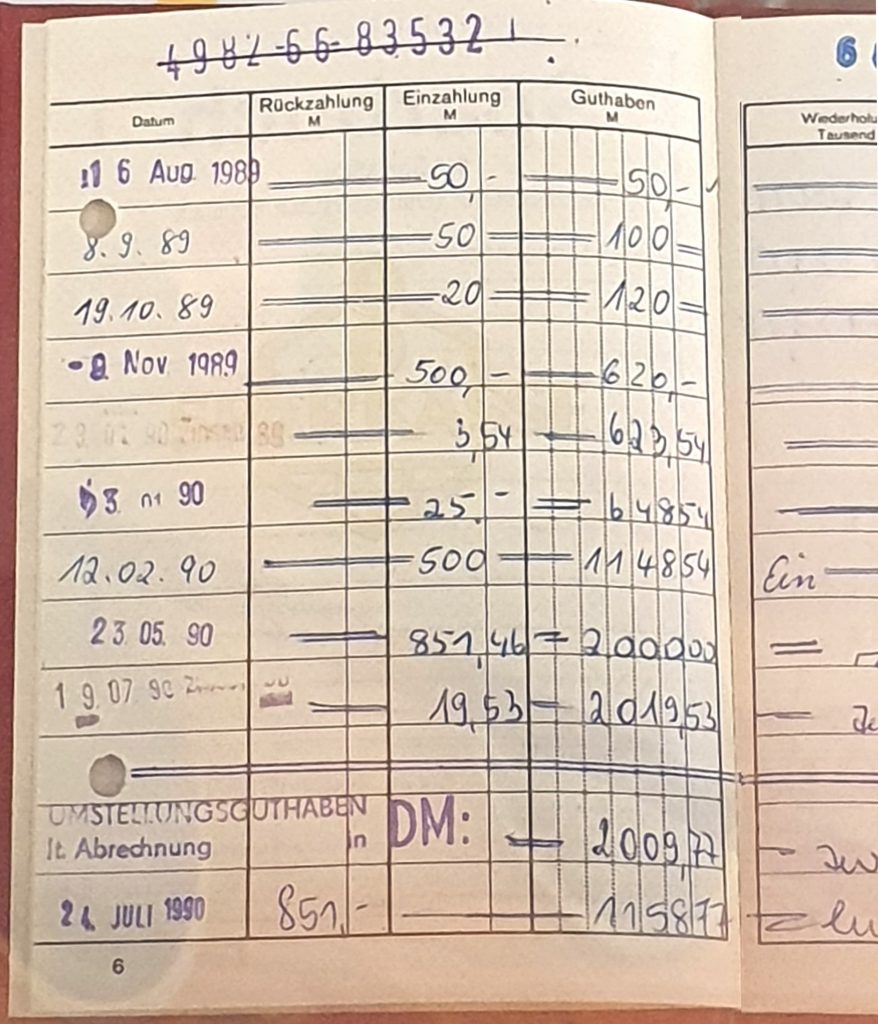

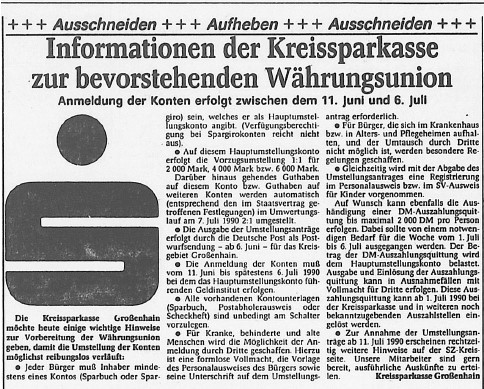

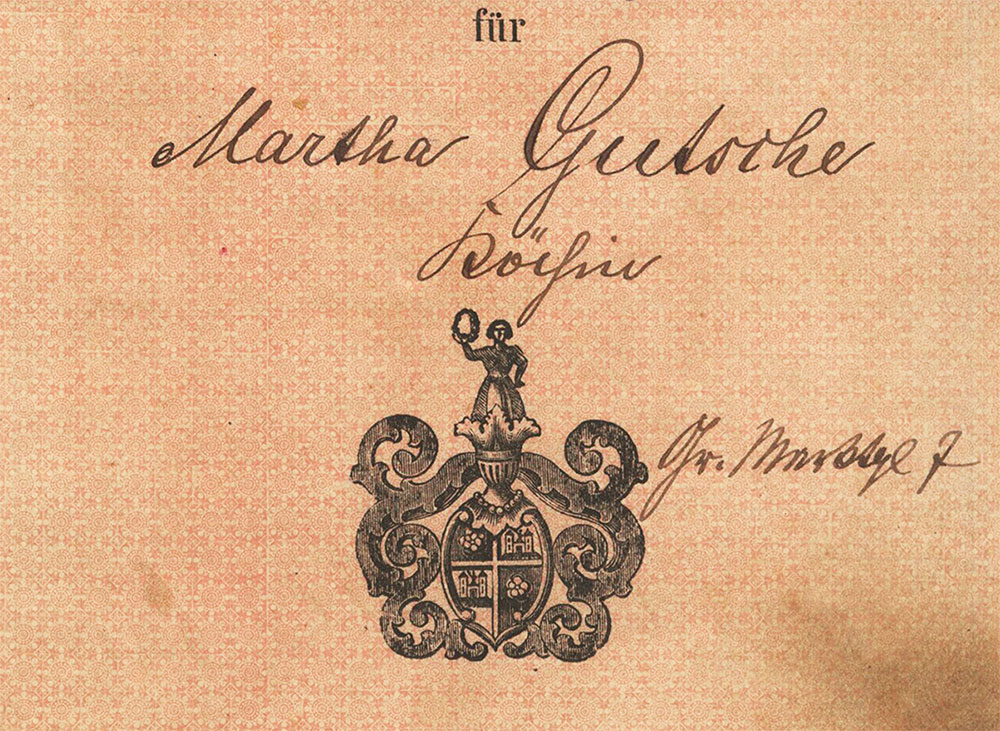

Diesem Ereignis ist in der Ausstellung eine eigene Vitrine gewidmet. Bereits am 31. Mai informierte die Kreissparkasse in der Sächsischen Zeitung über den Ablauf. Ab 11. Juni konnte der notwendige Umstellungsantrag für das Hauptumstellungsskonto eingereicht werden. Dort erfolgte die Vorzugsumstellung für 2000, 4000 oder maximal 6000 Mark im Verhältnis 1:1 (je nach Lebensalter). Ein Original-Sparbuch, eine Leihgabe des Ostdeutschen Sparkassenverbands, markierte das Umstellungsguthaben mit einem zusätzlichen „DM“-Stempel. Weitere Guthaben wurden am 7. Juli im Verhältnis 2:1 umgestellt, halbierten sich also. Um die Liquidität zu sichern, wurde empfohlen, zunächst nur kleine Beträge für den Bedarf der ersten Woche abzuheben, maximal 2000 DM. Trotzdem bildeten sich vor der Sparkasse im Großenhainer Rathaus bereits am 1. Juli lange Schlangen. Selten sei die Stadt am Sonntag so belebt gewesen, schrieb die Zeitung danach.

Die Versorgung mit dem neuen Geld war ein organisatorischer Kraftakt. Ein Schreiben der Kreissparkasse Meißen aus dem Archiv des Ostdeutschen Sparkassenverbands überliefert die bestellten Geldmengen: 490.000 1 DM-Stücke (700 Beutel mit je 700 Münzen), 250.000 2 und 5 DM-Stücke wurden von der Staatsbank angefordert. Kleinmünzen bis 50 Pfennig waren zunächst weiterhin gültig. Sogar die in Großenhain stationierte Nationale Volksarmee war beim Geldtransport im Einsatz.

Und was passierte dann? Wie die Sächsische Zeitung berichtet, herrschte am ersten Einkaufstag abwartende Zurückhaltung vor. Die Geschäfte waren mit den neuen Preisen und Angeboten genauso beschäftigt wie die Kunden. Was kosten die neuen Waren? Was kann man sich mit dem neuen Geld überhaupt leisten? Das Sparkassen-Plakat „Was man für sein Geld bekommt“ sollte über die Kaufkraft der neuen Währung aufklären: Konsumgüter wie ein Farbfernseher, eine Waschmaschine oder eine Polstergarnitur kosteten jetzt weniger als die Hälfte. Willkommen in der schönen neuen Warenwelt! Kein Wunder, dass die Eröffnung des Massa-Marktes am 20.8. in einer alten Fabrikhalle lange Staus verursachte. Was das Plakat verschwieg: Güter des täglichen Bedarfs oder der Gaststättenbesuch wurden meist teurer. Kostete die Cola (Ost) in der HO-Gaststätte Bayrischer Hof bisher 45 Pfennig, wurden ab 2. Juli für die Cola (West) nun 1,60 DM fällig.

Die am Schluss der Ausstellung gestellte Frage „Ist der 3. Oktober für Sie ein Anlass zum Feiern?“ kann deshalb zweifellos sehr unterschiedlich betrachtet werden. Immerhin: Die deutliche Mehrheit der Ausstellungsbesucher bilanziert die deutsche Wiedervereinigung positiv.

Das Museum bedankt sich für die Unterstützung des Archivs

des Ostdeutschen Sparkassenverbands Berlin!

Dr. Jens Schulze-Forster, Museum Alte Lateinschule, Kirchplatz 4, 01558 Großenhain, www.museen-grossenhain.de