Die Gründung der Ruppiner Kreissparkasse

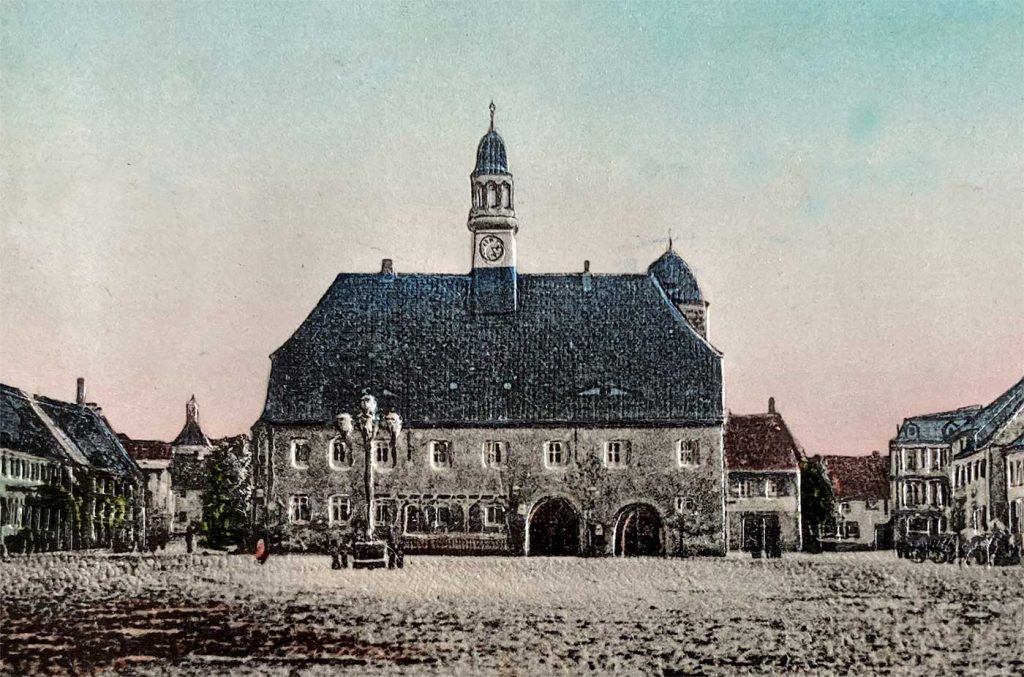

Heute vor 175 Jahren begann die erste Sparkasse im Gebiet der Sparkasse Ostprignitz-Ruppin ihre Geschäftstätigkeit. Es handelte sich um die Sparkasse des Ruppiner Kreises, die gemäß ihrer Satzung den Sitz im Neuruppiner Kreishaus hatte. Ein richtiges Landratsamt gab es damals allerdings noch nicht. Landrat Friedrich Wilhelm von Schenckendorff hielt im Haus Ludwigstraße 20 (heute August-Bebel-Straße) zwar seine Sprechstunden ab, war aber sonst auf dem Landgut in Wulkow, seinem Wohn- und Amtssitz, zu finden. Qua Satzung wirkte er als Vorsitzender des Kuratoriums, welches die Sparkasse verwaltete.

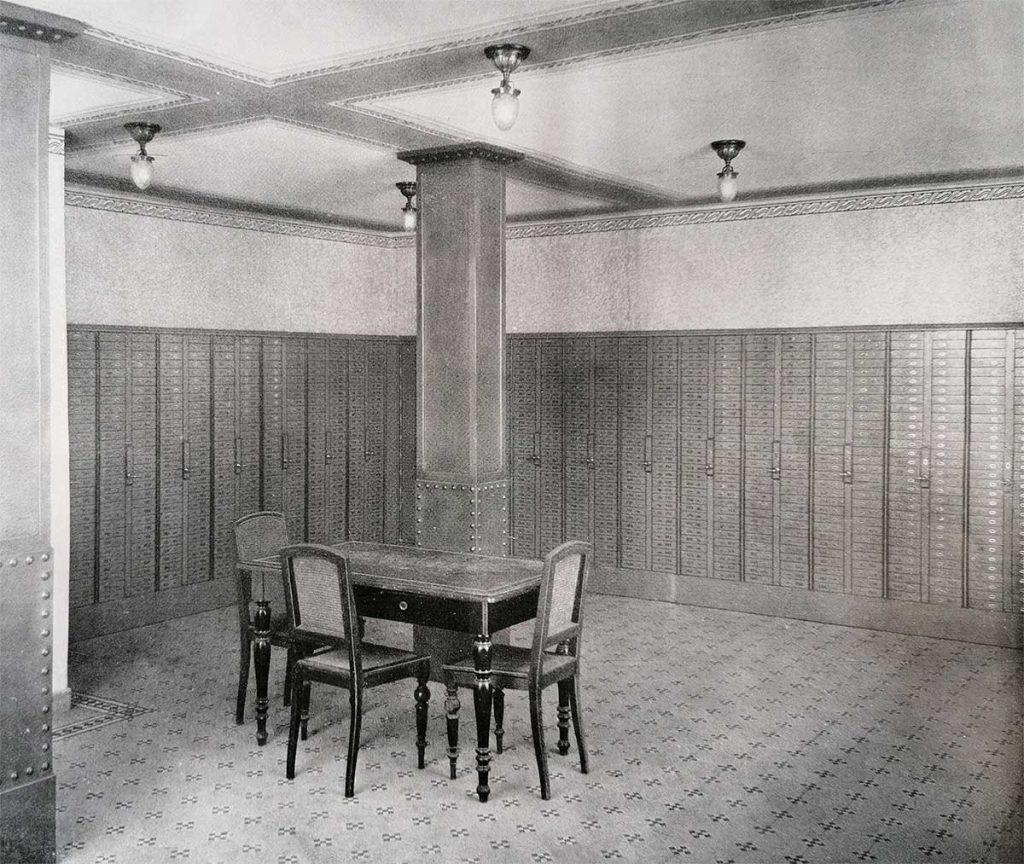

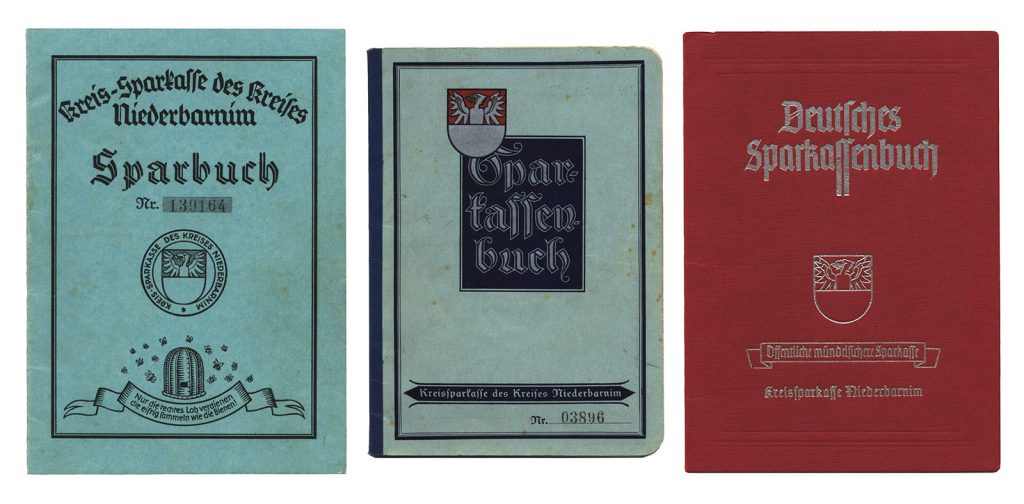

Diese eröffnete im oben genannten Gebäude in Neuruppin. Die Kassenstunden fanden jeden Tag, ausgenommen Sonn- und Feiertage, von 11:00 bis 13:00 Uhr statt. Der Rendant der Kreiskasse war zugleich der einzige Beamte der Kreissparkasse. Er hinterlegte stattliche 500 Taler als Sicherheitskaution. Nicht eine feste Vergütung, sondern eine jährliche Tantieme in Höhe von 0,5 Prozent der Einlagen sah man für ihn vor. Die Kundschaft wiederum bekam 3 1/3 Prozent Sparzinsen. Pro Taler Einlage war das ein Silbergroschen, denn 30 Silbergroschen ergaben einen Taler.

Wie bei anderen preußischen Sparkassen, so beinhaltete auch die Satzung des Neuruppiner Instituts eine soziale Zweckbestimmung. Den ärmeren Einwohnern des Ruppiner Kreises sollte Gelegenheit verschafft werden, selbst kleine Ersparnisse anzulegen und so für Notfälle oder Lebensziele vorzusorgen. Dabei war festgelegt, dass jedes Mal höchstens 50 und insgesamt maximal 300 Taler aufs Sparkassenbuch eingezahlt werden konnten. Jeder Kunde durfte nur eines besitzen. Ob das half, Vermögende fernzuhalten? Abgesegnet hatte diese Regelungen übrigens am 24. Januar 1848 König Friedrich Wilhelm IV. höchstpersönlich. Die Genehmigung der Statuten von Kreissparkassen fiel nämlich in seine Zuständigkeit.