Ende Mai 1972 war es geschafft: Alle Sparkassen der alten Bundesrepublik hatten nun das Handbuch zum neuen Erscheinungsbild der Sparkassenorganisation auf dem Tisch. Und natürlich ging es nicht nur um ein strahlendes rotes Sparkassen-S. Es ging um viel mehr. Denn zum ersten Mal war ein allumfassendes Regelwerk für einen einheitlichen, modernen Auftritt der S-Finanzgruppe realisiert worden. Jede Kundin, jeder Kunde sollte sofort und vor allem überall erkennen: Aha, da ist sie ja, meine Sparkasse.

Was Otl Aichers kreatives Wirken hervorbrachte, war zukunftsweisend. Mit ihm hatte die Organisation einen Designer an ihrer Seite, der internationale Anerkennung genoss, bereits für die Lufthansa oder die Olympischen Spiele 1972 schöpferisch tätig war. Bis heute bilden seine Ideen die Grundlage für Modifizierungen und Anpassungen an veränderte Rahmenbedingungen. Zur Entwicklung des Logos haben wir an dieser Stelle bereits ausführlich informiert. Auch dort zu finden ist die Antwort zu einer kürzlich eingetroffenen, sehr interessanten Anfrage, warum 1981 das Sparkassen-S in der eigenen Heimatstadt noch blau war. Die Gründe sind tatsächlich vielfältig und wurden am 19. April 2022 im Kommentar zum Blog ausführlich dargestellt.

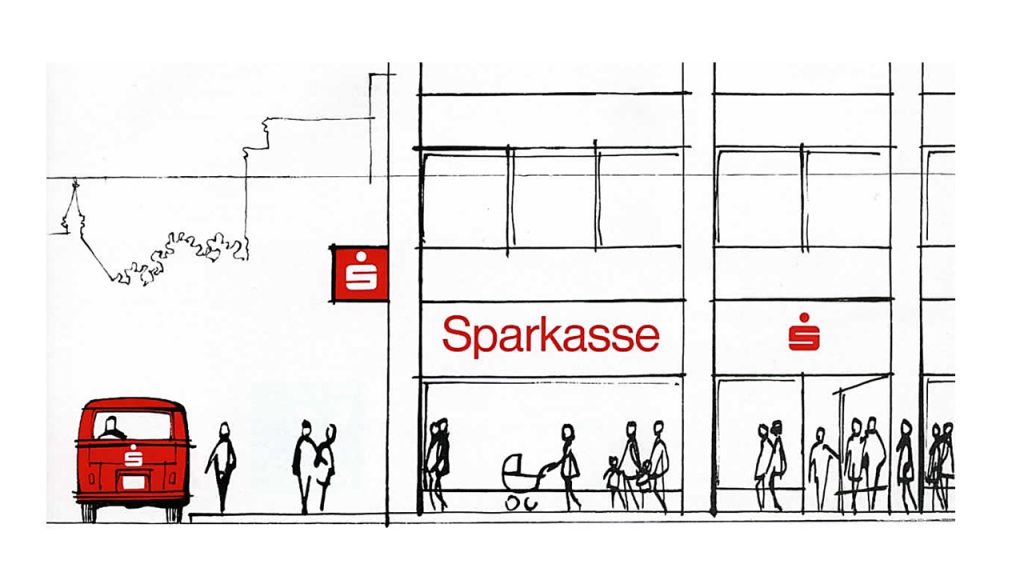

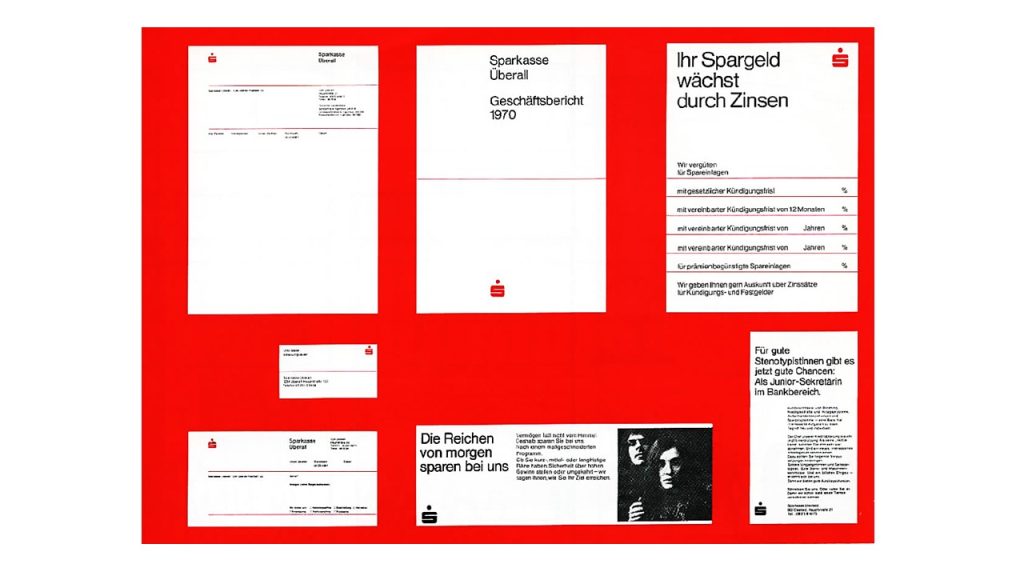

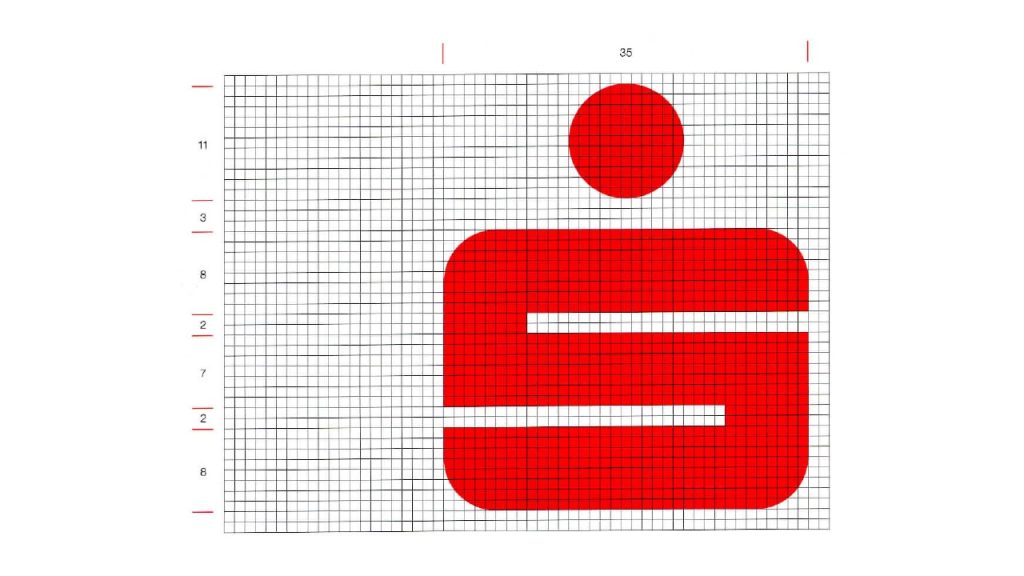

Werfen wir an dieser Stelle noch einmal einen genaueren Blick auf das, wofür die örtlichen Sparkassen sich vor 50 Jahren entscheiden konnten. Einerseits wurden visuelle Konstanten definiert. Dazu gehörten insbesondere das rote Sparkassen-S, der Schriftzug „Sparkasse“, die Hausfarbe „Sparkassenrot“ – HKS 13 sowie die Hausschrift Helvetica und natürlich auch der bekannte Sparkassen-Slogan. Im Detail wurden Musterlayouts für Geschäftsvordrucke, wie Briefpapier, Visitenkarten oder das Sparkassenbuch, für Hausbroschüren, wie Geschäftsberichte, Jubiläumsschriften oder Hauszeitschriften, für die Außenwerbung, für Anzeigen, Bildschirmtext und für die Verbundfirmierung kreiert.

Der Werbedienst führte aus, dass nun ein Erscheinungsbild vorliege, „mit dem die Sparkassen – wie das überall positive Echo zeigt – sich voll identifizieren können; dies um so mehr, als im Neuen die positiven Werte es Alten, Traditionsgebundenen optimal integriert sind.“ Prägnanz und Kontinuität standen als Leitbegriffe im Vordergrund. Gleichzeitig wurde betont, dass mit dem Regelwerk kein Gesetzbuch, sondern vielmehr ein Handbuch vorliege, das „auf lange Sicht konzipiert worden“ sei. Ein „übereiltes Umstülpen bisheriger Formen“ sei nicht bezweckt. Vielmehr sollten die Sparkassen wohlüberlegt vorgehen, da alle Bereiche von den Neuerungen betroffen seien. Auch die Kosten mussten im Blick bleiben. Schlussendlich war allen Beteiligten bewusst, dass „für eine gewisse Zeit ein Nebeneinander von altem und neuem Erscheinungsbild“ präsent sein werde.

In der Einleitung zur Neuauflage des Regelwerks 1989 wird Bilanz gezogen und herausgestellt:

1972 wurde für die Sparkassenorganisation zum Jahr des Aufbruchs. Erstmals setzte eine Veröffentlichung des Deutschen Sparkassenverlages Design-Maßstäbe: der rote Ordner „Sparkasse – Gestaltungsregeln für das einheitliche Erscheinungsbild“. Die Neuorientierung im Sparkassenlager ließ nicht lange auf sich warten. Der Weg von den ersten Anfängen bis zur breiten Anwendung des optimierten Sparkassen-S, der Hausfarbe und -schrift war beeindruckend kurz. Nur zehn Jahre nach seiner Einführung lag das neue Signet in seiner korrekten Zuordnung zur Sparkasse bei 85 %, einem Wert, den sonst nur der Mercedes-Stern annähernd erreicht.

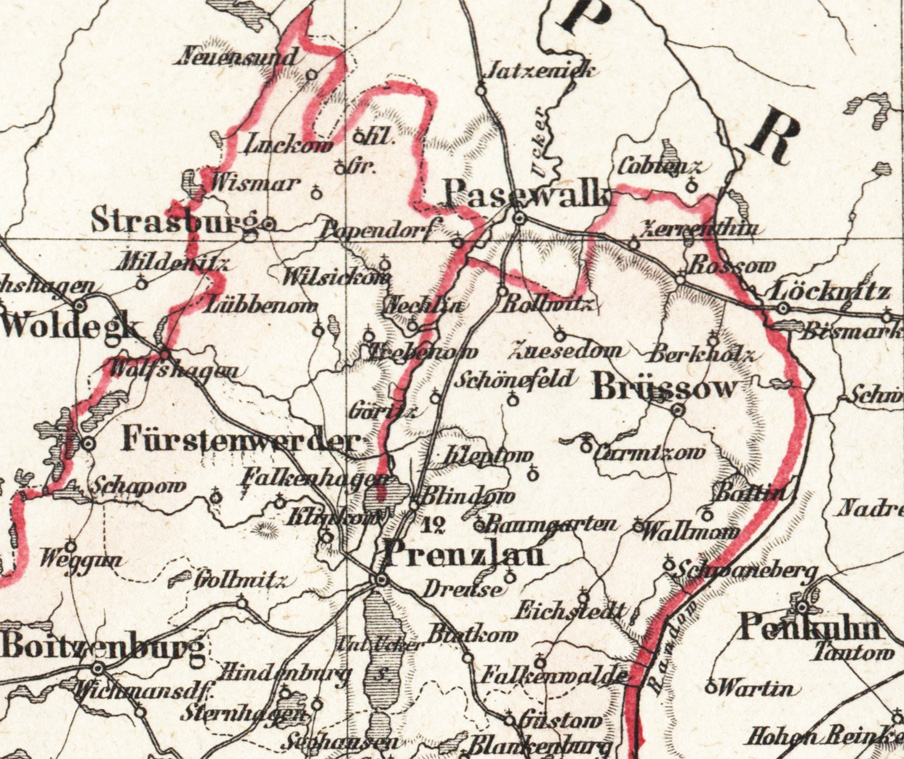

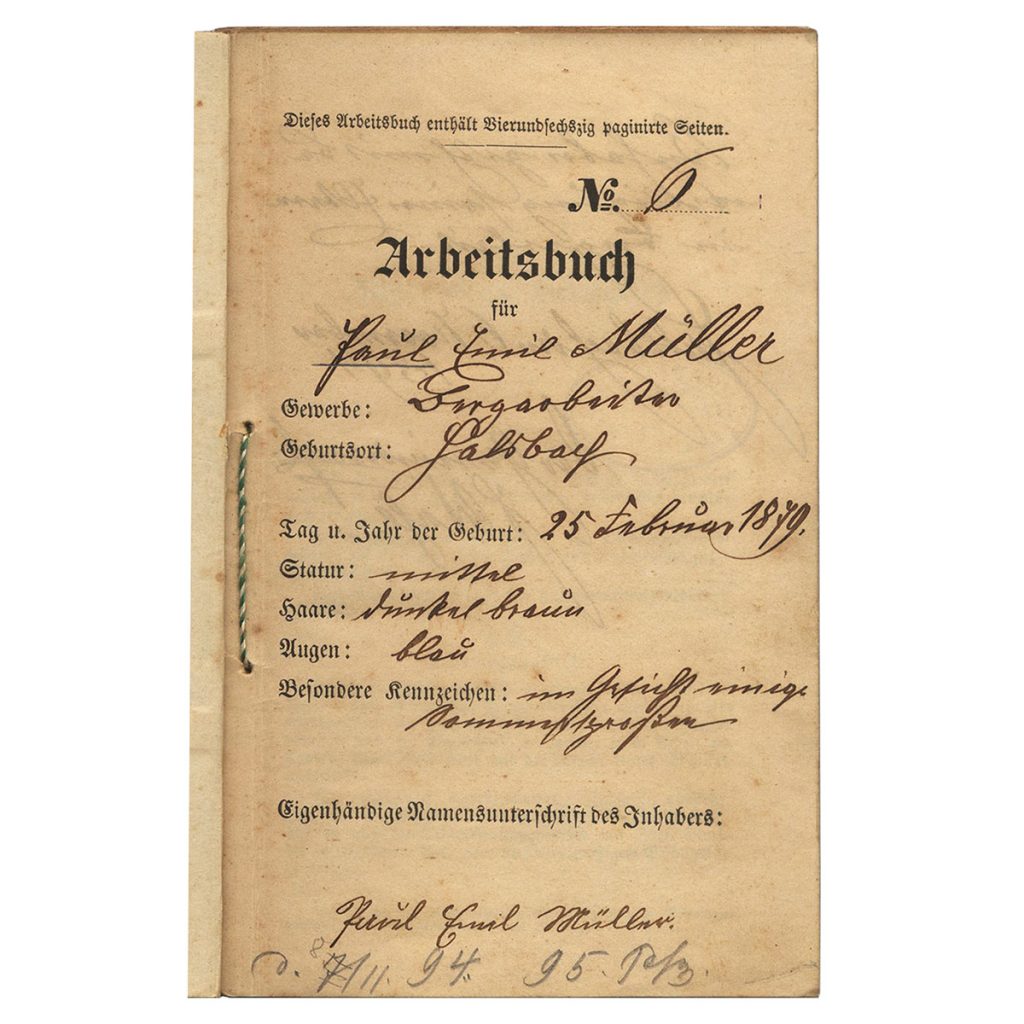

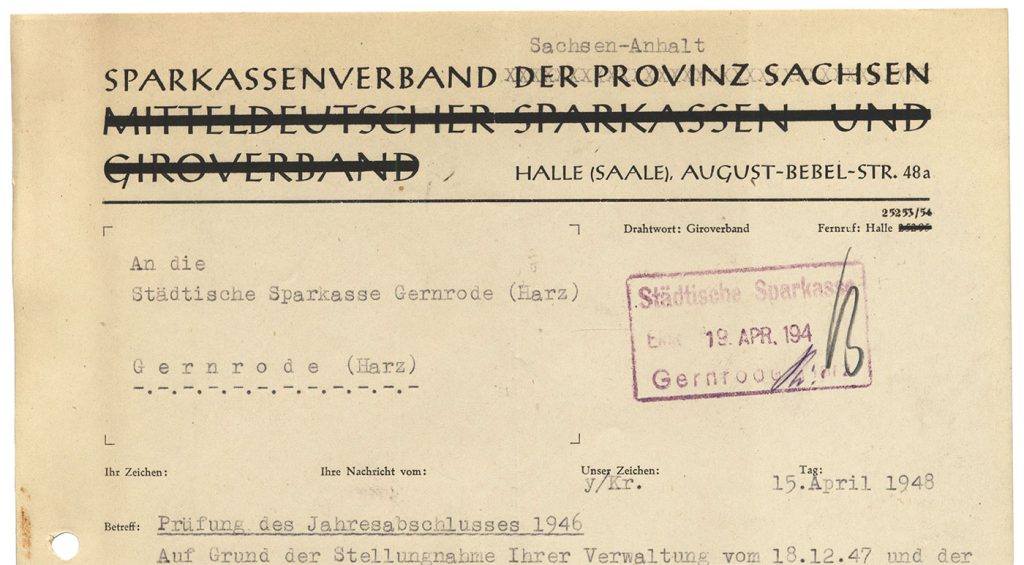

Diese Erfolgsgeschichte setzte sich mit der Wende 1990 auch in Ostdeutschland in einem rasanten Tempo fort. Im Ergebnis waren die ehemaligen Sparkassen der DDR schneller auf das einheitliche Erscheinungsbild umgestellt, als so manches altehrwürdige westdeutsche Haus.