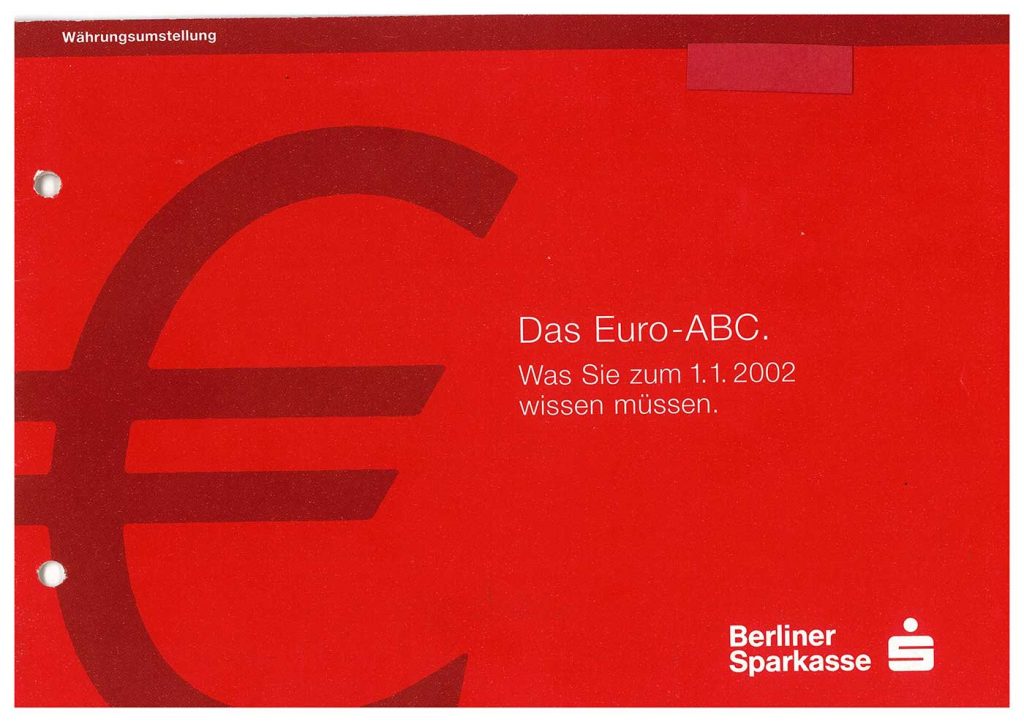

Am 1. Januar 2002 wurde in zwölf europäischen Ländern das Euro-Bargeld eingeführt und zugleich ersetzte der Euro die bisherigen nationalen Währungen als gesetzliches Zahlungsmittel. In Berlin hatte die Berliner Sparkasse die Hauptlast der Währungsumstellung zu tragen.

Ausgabe von Starterkits im Dezember

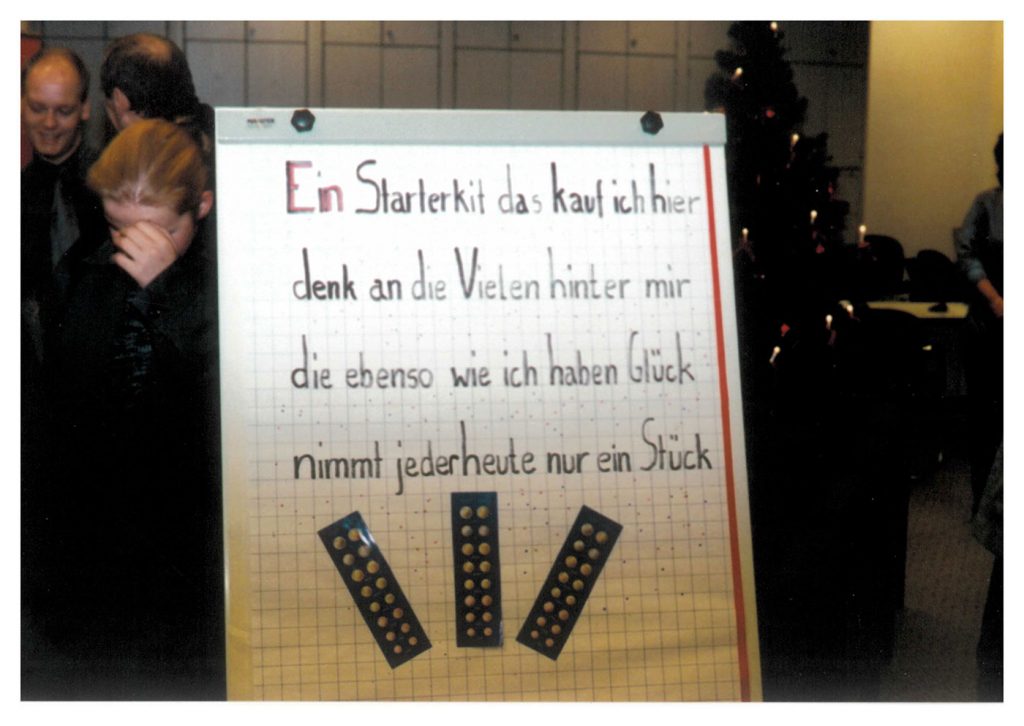

Kurz vor Weihnachten herrschte in den Filialen der Berliner Sparkasse großer Andrang. Am 17. Dezember 2001 begann mit der Öffnung der Filialen um 9 Uhr die Ausgabe der Starterkits. Dabei handelte es sich um in Plastiktüten abgepackte Haushaltsmischungen, die 20 Euro-Münzen aller Stückelungen im Wert von 10,23 Euro enthielten und für 20 D-Mark ausgegeben wurden. In der Filiale Bundesallee in Berlin-Wilmersdorf war ein Fernsehteam der Berliner Abendschau vor Ort. Reporter Ulli Zelle befragte die ersten Kunden, die ein Starterkit erhalten hatten, nach ihren Eindrücken zu den neuen Münzen. Je nach Filiale wurde die Ausgabe der Haushaltsmischungen aufgrund der großen Nachfrage auf ein bis drei Stück pro Person beschränkt. Insgesamt 500 000 Starterkits gab die Berliner Sparkasse bis zum 28. Dezember 2001 aus. Personelle Unterstützung erhielten die Filialen aus den zentralen Bereichen. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich im Erziehungsurlaub oder Vorruhestand befanden, konnten sich freiwillig zur Verfügung stellen. Insgesamt 500 zusätzliche Arbeitskräfte arbeiteten bis Ende Februar 2002 in den Vertriebsstellen.

Andrang vor den Geldautomaten zum Jahreswechsel

In der Silvesternacht warteten an vielen Geldautomaten in der Stadt zahlreiche Menschen, die gleich zum Jahresanfang die neuen Euro-Banknoten in den Händen halten wollten. Bereits 10 Minuten nach Mitternacht waren fast alle Geldautomaten der Berliner Sparkasse umgestellt und die ersten Euros konnten abgehoben werden. Allein am 1. Januar 2002 gab es an den Geldautomaten der Berliner Sparkasse insgesamt 177 722 Abhebungen mit einer Gesamtauszahlungssumme von 33,1 Millionen Euro. Auch danach waren die Geldautomaten im Dauereinsatz. Bis zum 27. Januar 2002 wurden bei rund 3,2 Millionen Abhebungen insgesamt 424,5 Millionen Euro ausgezahlt.

Am 1. Januar 2002 waren auch fünf Filialen der Berliner Sparkasse geöffnet, in denen sich angemeldete Firmenkunden mit der neuen Währung versorgen konnten. Für sie standen spezielle vier Kilogramm schwere Starterkits zur Verfügung, die zweiundzwanzig Rollen mit 910 Euro-Münzen im Wert von 275 Euro enthielten. Größere Unternehmen erhielten nach Vorbestellung bereits vor dem Jahresende das benötigte Bargeld.

Am 2. Januar 2002 und in den Folgetagen herrschte großer Kundenandrang in den Filialen der Berliner Sparkasse. Die Berliner Sparkasse hatte für die Kundenbedienung zusätzliche Kassen an normalen Beraterplätzen eingerichtet. Neben dem Wunsch nach Euro-Auszahlungen wollten viele Kunden die bei sich vorhandenen D-Mark-Beträge in Euro umtauschen oder auf ihre Konten einzahlen. Unmengen von Kleingeld sammelten sich in diesen Tagen in den Filialen an, teilweise wurde der Platz für die Lagerung der D-Mark-Münzen knapp. Erschwerend kam hinzu, dass die Kapazitäten beim Geldtransport in diesen Tagen nicht ausreichten. In den ersten Januartagen verzeichnete die Berliner Sparkasse zudem einen Rückfluss an D-Mark-Banknoten in Höhe von insgesamt rund 350 Millionen D-Mark, die überwiegend von privaten Kunden eingezahlt wurden. Nach einer Woche war der größte Ansturm allerdings bereits wieder vorüber.

Um zum Jahresbeginn einen noch größeren Andrang an den Bankschaltern zu vermeiden, konnte noch bis Ende Februar im Handel mit D-Mark bezahlt werden. Das Wechselgeld erhielt man bereits in Euro und Cent ausgezahlt. Auch Banken und Sparkassen tauschten noch bis Ende Februar die alte Währung um. Danach ging die Umtauschmöglichkeit auf die Filialen der deutschen Bundesbank über. Erfreulicherweise gab es bei der Berliner Sparkasse während der gesamten Währungsumstellung keinen nennenswerten Anstieg der Falschgeldquote und keine Zunahme von Verstößen gegen das Geldwäschegesetz. Auch war aufgrund der getroffenen Sicherheitsmaßnahmen kein Anstieg von Überfällen auf Geschäftsstellen zu verzeichnen.

Schlafmünzenaktion und weitere umfangreiche Vorbereitungsmaßnahmen

Für die Gewährleistung eines reibungslosen Verlaufs der Euro-Bargeldeinführung zum Jahreswechsel waren im Vorfeld intensive und umfangreiche Vorbereitungen notwendig. Bereits im Mai 2001 startete die Einsammlung der in der Bevölkerung vorhandenen D-Mark-Münzen. Die bundesweite Schlafmünzenaktion wurde von der Bundesbank initiiert. Von Mai bis Dezember 2001 wurden allein bei der Berliner Sparkasse rund 220 000 Safebags mit Münzen im Wert von rund 32 Millionen D-Mark abgegeben. In der ersten Januarhälfte 2002 kamen weitere knapp 140 000 Safebags mit Münzen im Wert von rund 20 Millionen D-Mark hinzu. Zum Erfolg dieser Aktion hatte auch eine breit angelegte Werbekampagne der Berliner Sparkasse, bei der unter anderem Restaurant- und Kinogutscheine verlost wurden, beigetragen.

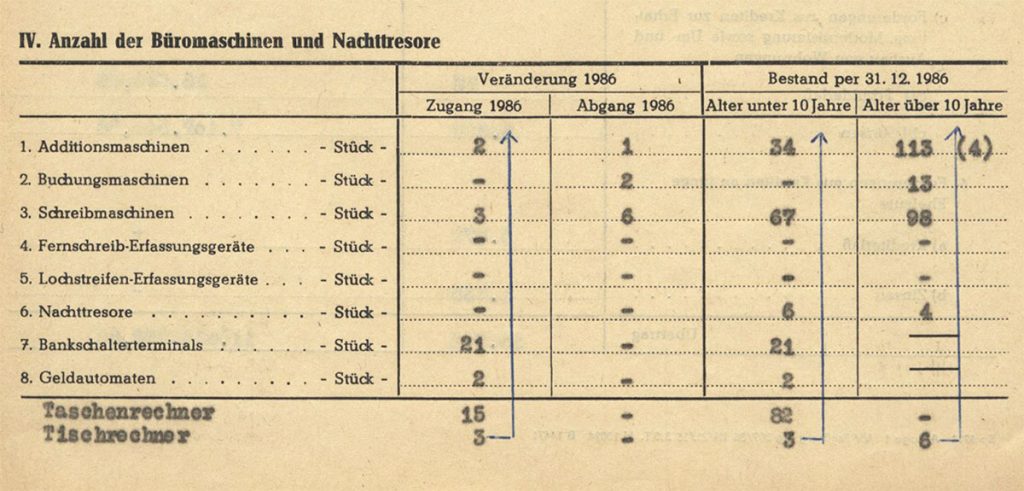

Eine besondere Herausforderung waren die Anpassungen in der EDV. Sie bildeten die Voraussetzung für die zeitgenaue Umstellung aller Konten und technischen Geräte zum Jahreswechsel. Zudem mussten Vordrucke für den Geschäftsverkehr neu gedruckt sowie Aufsteller und Plakate für die Kundeninformation produziert werden. Zur besseren Steuerung des Kundenstroms bei der Euro-Ausgabe wurden die Filialen mit einem Kundenleitsystem ausgestattet. Farbige Symbole erleichterten die Orientierung und wiesen den kürzesten Weg zum Schalter. Im November 2001 gab es bei der Berliner Sparkasse einen Testlauf in der Filiale im Linden-Center Hohenschönhausen. Vor Ort wurde unter realen Bedingungen die Ablaufplanung und Organisation anhand von Fallbeispielen getestet. Im September 2001 begann die Auslieferung der neuen Währung an die Geschäftsstellen und ab dem 28. Dezember 2001 erfolgte die Bestückung der Geldautomaten mit Euro-Banknoten. Für die Währungsumstellung fielen erhebliche Kosten an. Einschließlich zusätzlicher Personalkosten beliefen sie sich auf 50 000 bis 70 000 Euro pro Filiale.

Klaus-Dieter Marten, Historisches Archiv der Berliner Sparkasse

Quellen:

- Ab 17. Dezember in Berlin: erste Euro-Münzen zum Kennen lernen, Presseinformation der Bankgesellschaft Berlin vom 11.12.2001.

- Das Euro-ABC, Broschüre der Berliner Sparkasse zur Währungsumstellung vom 1.8.2001.

- Euro-Bargeldeinführung kompakt, Broschüre der Bankgesellschaft Berlin (Volkswirtschaft), Berlin Juni 2000.

- Euro-Bargeldumstellung – Personalwirtschaftliche Rahmenbedingungen, Personalinformation für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der LBB, Nr. 26 / 2001.

- Landesbank Berlin/Berliner Sparkasse, Bargeldströme in einem regionalen Markt, in: Abschlussbericht – Erfolgreiche Einführung des Euro, Deutscher Sparkassen- und Giroverband (Hg.), Bonn, S. 95-96.

- Report – Mitarbeiterzeitung für den Konzern Bankgesellschaft Berlin, Ausgaben Nr. 9 vom November 2001, Nr. 10 vom Dezember 2001/Januar 2002 und Nr. 1 vom Februar 2002.

- Vor der Euro-Bargeldeinführung: Bankgesellschaft Berlin ist gut vorbereitet, Presseinformation der Bankgesellschaft Berlin vom 16.10.2001.