Sparen für den Aufbau der DDR

Noch vor der Gründung der DDR begann die Integration der ostdeutschen Sparkassen in die sozialistische Planwirtschaft. Zunächst wurden die Hauptaufgaben geregelt. Den Instituten im sowjetischen Besatzungsgebiet wurde zum Beispiel bereits am 3. Juni 1949 ein einheitliches Spareinlagen-Soll vorgeschrieben. Durch die Steigerung der Einlagen sollten die Sparkassen ihren Beitrag zur Erfüllung des Zweijahresplans leisten. Auf diesen folgte 1951 der erste Fünfjahresplan. Aus dieser Zeit stammt das dekorative Aufbausparbuch mit goldfarbener Prägung, das innen mit einem Portrait des Präsidenten Wilhelm Pieck und seiner Parole „Jeder Sparbetrag ist ein Baustein zu einem Leben in Frieden und Wohlstand“ sowie dem Logo des Plans versehen ist.

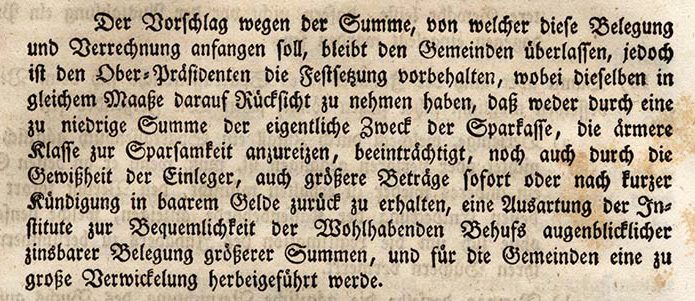

Während der Laufzeit des Fünfjahresplans durfte bis Ende 1955 nicht über das Guthaben verfügt werden. Solche besonderen Sparbücher bekamen Kundinnen und Kunden für eine Aufbauspareinlage mit vier Prozent Zinsen oder mit zwei Prozent für eine Prämienspareinlage. In diesem Fall nahmen sie an einer halbjährlichen Prämienauslosung in Höhe von einem Prozent der Gesamteinlagen auf den Prämiensparkonten teil. So wurde Sparen und Gewinnen verbunden. Es lockten unter anderem Festprämien von 3.000 Mark, 1.000 Mark und 500 Mark. Aufbausparbücher bekamen aber auch Menschen ausgestellt, die bereits im Rahmen des Nationalen Aufbauprogramms Berlin 1952 Geld für die Neugestaltung der Hauptstadt, etwa für den Bau der Häuser an der heutigen Karl-Marx-Allee, gespart hatten. Ihre Einlagen wurden mit drei Prozent verzinst. Die Rückzahlung erfolgte in Teilbeträgen durch Auslosungen ab dem 1. Juli 1956.