Zur Lenkung der überschüssigen Kaufkraft im Zweiten Weltkrieg führte der Ministerrat für Reichsverteidigung durch eine Verordnung vom 30. Oktober 1941 das sogenannte Eiserne Sparen für Beamte, Angestellte und Arbeiter „deutscher Volkszugehörigkeit“ ein. Auch Soldaten durften von ihren laufenden steuerpflichtigen Bezügen und Zuwendungen sparen. Propagiert wurde das Einschränken von Bedürfnissen durch die verdienenden Männer und Frauen während der Kriegszeit. Nach dem „Endsieg“ sollte es wieder ausreichend Waren geben. Zur Belohnung des Verzichts wurden bestimmte Sparbeträge sowie die Zinsen von Sozialversicherungsbeiträgen und Reichssteuern befreit. Diese Sparraten wurden so gestaltet, dass sie auch Empfänger kleiner Einkommen erfassten. Außerdem konnten Zuwendungen, etwa das Weihnachtsgeld, gespart werden.

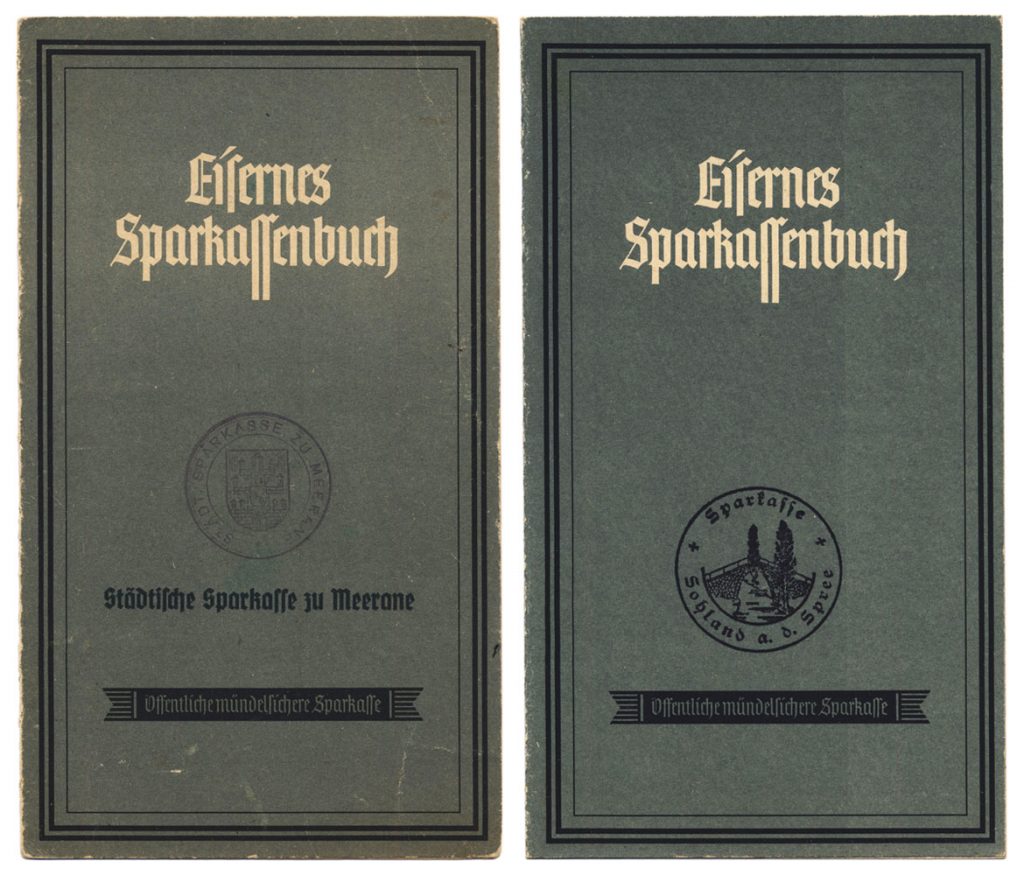

Die Beiträge zum Eisernen Sparen erfolgen entgegen der Propaganda zum Teil nicht freiwillig. Eiserne Sparkonten sollten nach Beendigung des Krieges mit Jahresfrist kündbar sein. In Notfällen wurde auf Antrag das Sparguthaben auch schon vorzeitig ausgezahlt, zum Beispiel bei einem Luftkriegsschaden. Erstmals eisern gespart werden konnte im November 1941. Sparerklärungen sollten das Verlangen, dass der Arbeitgeber einen Teil vom Lohn oder Gehalt sowie Zuwendungen einbehielt und abführte, dokumentieren. Durch Nachweisungen beim Kreditinstitut erhielten die Sparenden Auskunft darüber, welche Beträge für sie gutgeschrieben wurden. Dazu diente bald das Eiserne Sparkassenbuch. Es wurde einheitlich in der Form einer vierseitigen Klappkarte hergestellt und unterschied sich vom normalen roten Sparkassenbuch auch durch seine graue Farbe.

Besonders erfolgreich war die Initiative der NS-Regierung zur Forcierung des Sparens nicht. So wurde zum Beispiel in Sachsen konstatiert, dass wohl die Steuervorteile den langfristigen Verzicht auf die Verfügbarkeit der Einlagen nicht aufwogen. Zudem durfte nicht der Sparer selbst entscheiden, bei welchem Geldinstitut er Kunde wurde, sondern der Firmenleiter. Des Weiteren trat die neue Sparform mit dem bereits etablierten Gefolgschaftssparen der Mitarbeiterschaft in den Betrieben in Konkurrenz. Im Ergebnis bestanden Ende 1943 lediglich 168.000 Eiserne Sparkonten. Zum Vergleich: Die Zahl der normalen Sparkonten stand damals bei über fünf Millionen. Es gab in Sachsen mehr Sparkassenbücher als Einwohner.