Sparkassengeschichte für Sparkassenazubis

Gestern war es wieder einmal soweit. Bei einem Einführungsseminar für Auszubildende an der Nord-Ostdeutschen Sparkassenakademie in Potsdam stand die Sparkassengeschichte auf dem Programm. Im Rahmen der Veranstaltung konnte ich auf die Historie von sogar sechs Instituten eingehen. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer wurden selbstverständlich nicht nur mit den Wurzeln ihrer Sparkassen, sondern auch mit den wichtigsten Entwicklungen der deutschen Sparkassengeschichte vertraut gemacht. Dazu hatte ich eine reich bebilderte Präsentation vorbereitet.

Auch die Geldgeschichte war Thema – vom Taler zum Euro. Mit einigen Währungen hatten die Sparkassen schon zu rechnen. Da zu unserem Archivbestand auch allerhand Münzen gehören, gab es Geschichte zum Anfassen. So klimperten etwa Silbertaler aus Preußen und Sachsen in den Händen der Azubis. Verwiesen wurde auch auf die neue Wanderausstellung des Historischen Archivs des OSV, die noch mehr Interessantes bietet. Vielleicht macht sie ja demnächst in den Sparkassen, bei denen die junge Leute ihre Ausbildung absolvieren, Station?

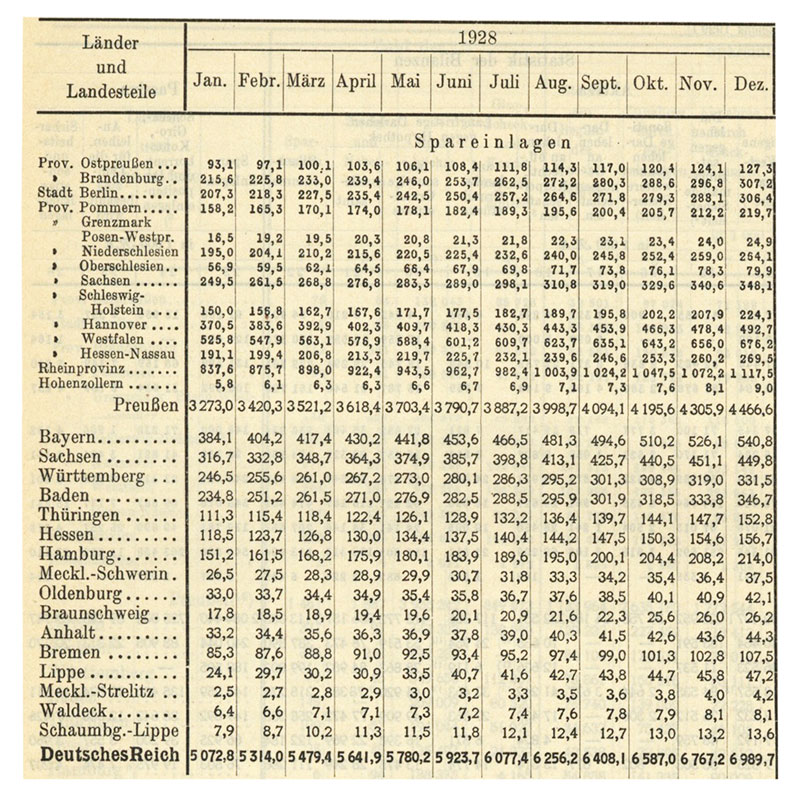

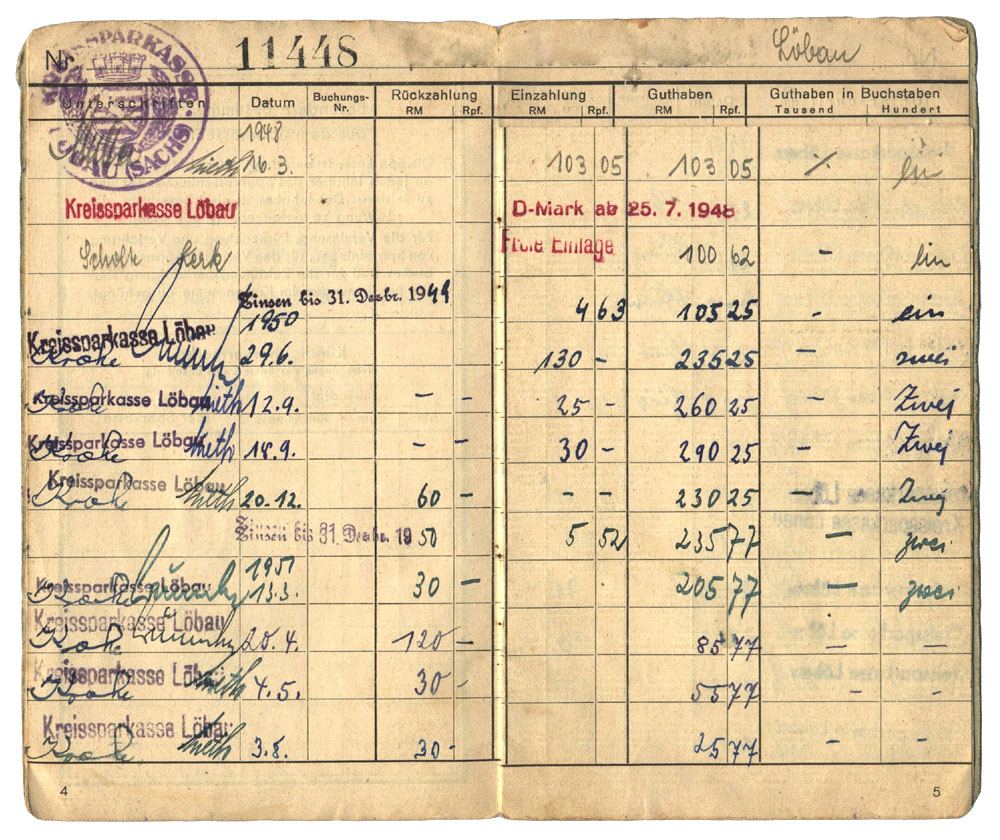

Später wurden sogar 200 Millionen Mark herumgereicht. Eingezahlt hat diese ein Kunde im Inflationsjahr 1923 auf sein Sparkassenbuch. Auch dieses ist noch erhalten. Dass das Sparbuch das erste und lange das einzige Angebot der Sparkassen zur Geldanlage war, wurde thematisiert. Beleuchtet habe ich die Einführung verschiedener Produkte, beginnend mit dem Girokonto 1909 im damaligen Königreich Sachsen. Da durfte natürlich Dr. Johann Christian Eberle als bedeutendste Persönlichkeit der deutschen Sparkassengeschichte nicht unerwähnt bleiben.

Ein Geschichtsvortrag kann durchaus unterhaltsam sein. Wer hätte etwa gedacht, dass eine sächsische Spar- und Leihkasse laut Satzung von 1868 nicht nur Uhren oder die guten Kaffeetassen aus Porzellan, sondern auch Federbetten als Pfand annahm. Diese mussten in einem „reinlichen Inlet“ angeliefert werden. Dann gab es ein kurzfristiges Darlehen. In Zeiten „epidemischer Krankheiten“ war aber aufgrund der Gefahr der Ansteckung die Annahme solcher Pfänder ausgeschlossen.

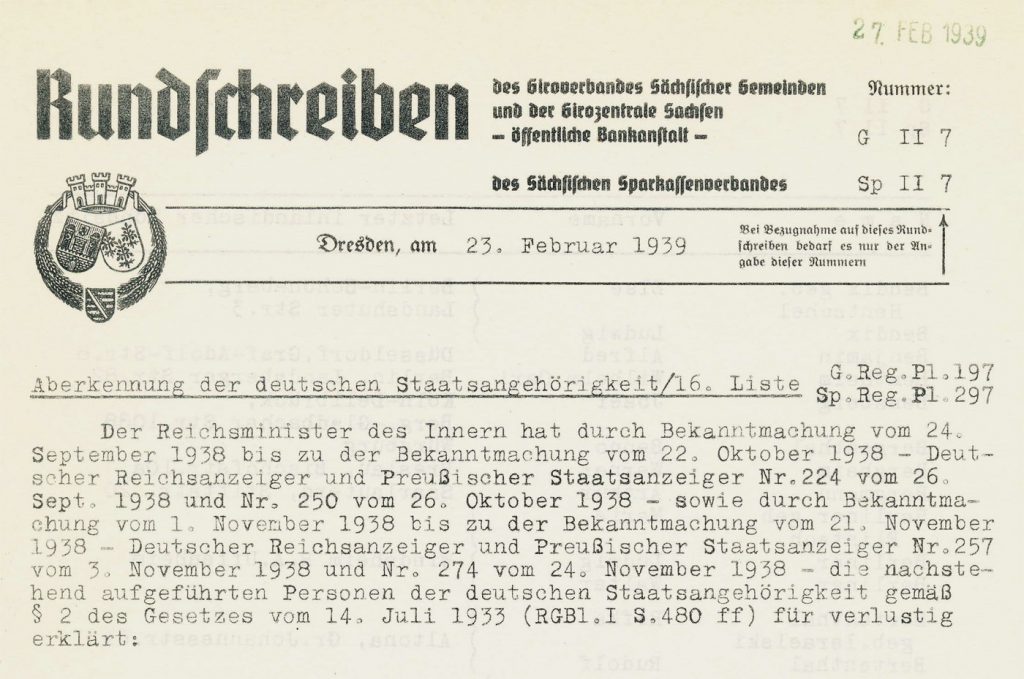

Auch noch andere Anekdoten aus 200 Jahren ostdeutscher Sparkassengeschichte konnte ich zum Besten geben. Ernst wurde es jedoch, als es um die schlechten Zeiten ging. Die Funktion der Sparkassen in zwei Weltkriegen und in zwei Diktaturen gehört ebenfalls zu unserer Geschichte. Wiederholt hat der Staat die kommunalen Geldinstitute für seine politischen Ziele genutzt. In dem Zusammenhang wurde den Auszubildenden erklärt, dass die NS-Regierung die Kassen über deren Verbände anwies, jüdische Konten und Depots abzuwickeln.

Im zweiten Teil meiner Veranstaltungen widme ich mich immer der Entwicklung der Marke Sparkasse. Die Wandlung der Logos der Sparkassenorganisation ab 1925 wird erklärt. Wer es noch nicht wusste, weiss es nun. Der Punkt über dem S symbolisierte ursprünglich eine Pfennigmünze, die in eine Spardose = Sparkasse fiel. Auf den Beginn der Einheitswerbung wurde eingegangen, die Einführung einheitlicher Produkte am Beispiel des Sparkassenbuchs veranschaulicht. Vor der Herstellung roter Exemplare gab es nämlich eine bunte Vielfalt. Nicht nur in Farbe gab es am Schluss noch Werbefilme zum Anschauen.

Ich freue mich, wenn die gestern anwesenden Auszubildenden aus den vier OSV-Mitgliedsländern einiges Wissen mitnehmen konnten. Wichtig war mir die Vermittlung der Botschaft, dass Sparkassen schon sehr lange existieren. Sie haben gute und schlechte Zeiten erlebt. Sie haben sich und ihre Produkte weiterentwickelt. Zugleich blieben Grundsätze aus der Gründungszeit erhalten, so die kommunale Anbindung. Gemeinnützig wirkte man schon im 19. Jahrhundert. Das Wichtigste ist aber, dass die Gründungsidee, den Kundinnen und Kunden dabei zu helfen, ihr Leben durch Vorsorgen zu verbessern, auch im 21. Jahrhundert fortwirkt.