Am 15. Juni 1818 fing alles an

Die Nachwirkungen der Napoleonischen Kriege, die Umsetzung der preußischen Reformen und die zunehmende Industrialisierung der Wirtschaft prägen die Zeit um 1818 im Königreich Preußen. Seit der Städtereform des Freiherrn von Stein im Jahre 1808 ist die Einrichtung einer städtischen Selbstverwaltung möglich, die verbunden ist mit der Wahl einer Stadtverordnetenversammlung und eines Magistrats. Damit sind auch die rechtlichen Voraussetzungen für die Errichtung von Sparkassen geschaffen.

Berlin als preußische Hauptstadt ist zwar bedeutender Verwaltungssitz und Garnisonsstandort, steht aber im Schatten Potsdams und seiner Schlösser. Flächenmäßig umfasst die Stadt gerade einmal das, was heute dem Stadtteil Mitte entspricht. Die Stadtfinanzen sind, da die erhobenen Kommunalsteuern nicht ausreichen, angespannt und viele der rund 200.000 Einwohner leiden unter einer erdrückenden Armut. Die Stadtverordnetenversammlung will dieser Situation durch die Gründung einer Sparkasse entgegenwirken. Ärmere Bevölkerungskreise sollen, wenn es ihnen finanziell möglich ist, zum Sparen angeregt werden, um für schlechtere Zeiten vorzusorgen. Zudem möchte der Magistrat durch die Sparkassengründung die Finanzierungsmöglichkeiten der Stadt verbessern, da die eingezahlten Spargelder nur in Stadtobligationen angelegt werden dürfen.

Nach vielen Vorberatungen unter Einbeziehung von Fachleuten beschließt die Stadtverordnetenversammlung deshalb in ihrer Sitzung vom 31. Juli 1817 eine „Sparkasse für die ärmere Klasse der hiesigen Einwohner zu errichten“. Am 9. Dezember 1817 bittet der Magistrat schriftlich bei der preußischen Regierung um die Erlaubnis, eine Sparkasse eröffnen zu können. Am 5. Januar 1818 erhält der Magistrat die Antwort, dass keine Einwände gegen die Gründungspläne bestehen. So kann der Berliner Magistrat unter dem Oberbürgermeister Johann Gottfried Büsching seine Vorstellungen umsetzen und am 6. Juni 1818 wird im Berliner Intelligenzblatt die Gründung der Sparkasse bekannt gegeben. Die Bekanntmachung des Magistrats trägt das Datum vom 28. Mai 1818.

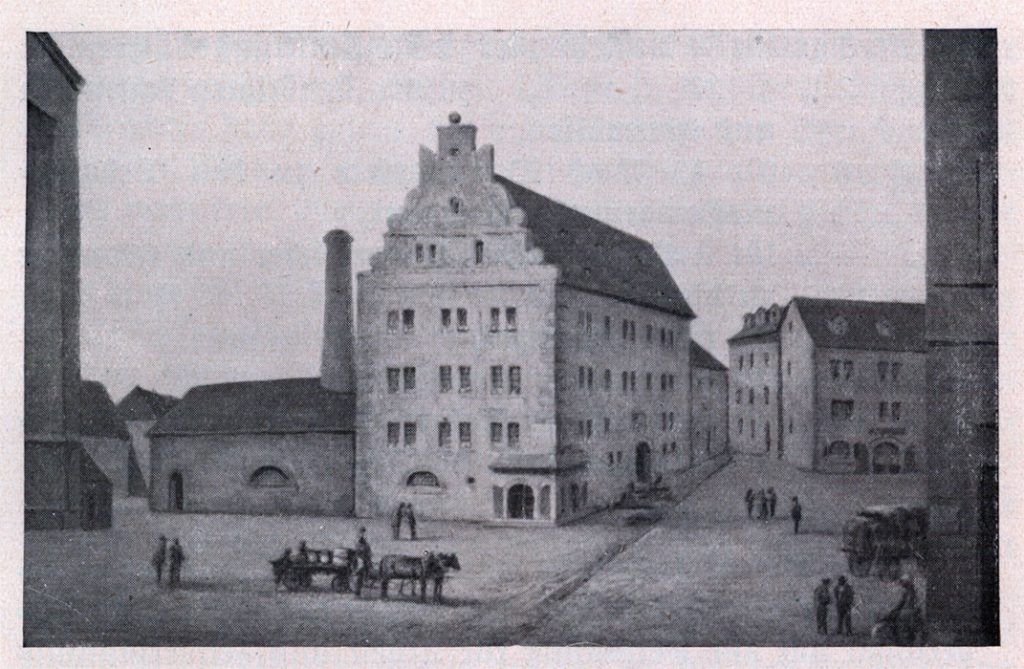

Am 15. Juni 1818 öffnet als erste Sparkasse in Preußen die städtische Sparkasse zu Berlin im oberen Stockwerk der Gerichtslaube, einem Anbau des alten Berliner Rathauses an der König-, Ecke Spandauer Straße, erstmals ihre Pforten. Heute steht dort das Rote Rathaus. Am Ende des Jahres 1818 zählt die Sparkasse 551 Kunden. Eines der ersten Sparbücher gehörte der Kirchengemeinde Stralau. Bis 1825 sind bereits rund 19.000 Sparbücher, die damals noch Quittungsbücher heißen, ausgegeben.

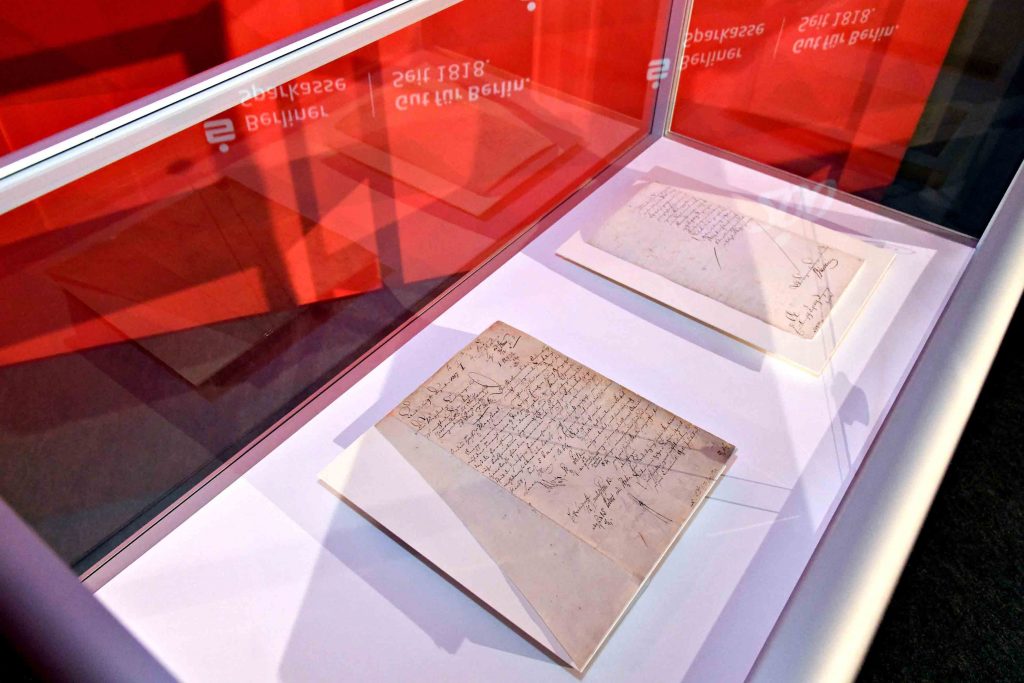

Im Februar 1819 geht der erste Brief eines Berliner Bürgers bei der Sparkasse ein. Der geheime königliche Sekretär im Kriegsministerium Paulig bittet um die Aushändigung eines Exemplars des Statuts der Sparkasse. Ob er sich dann allerdings ein Sparkassenbuch einrichten ließ, ist nicht überliefert.

Seit damals hat die Berliner Sparkasse alle Höhen und Tiefen der deutschen Geschichte direkt miterlebt: Zunächst den Aufstieg Berlins zu einer wirtschaftlichen und politischen europäischen Metropole während des Kaiserreichs, dann den Ersten Weltkrieg, das Zerbrechen der Weimarer Republik und den Aufstieg des Nationalsozialismus, die Verheerungen des Zweiten Weltkriegs und den Wiederaufbau in der Nachkriegszeit. Danach die deutsche Teilung, die zugleich auch die Berliner Sparkasse in Ost und West zerschneidet, und die Wiedervereinigung, die auch die beiden Berliner Sparkassen wieder zusammenführt.

Genau 200 Jahre später wird der denkwürdige Tag der Geschäftseröffnung am 15. Juni 2018 mit einem Festakt im Deutschen Historischen Museum gewürdigt. Informationen zu weiteren Aktionen im Jubiläumsjahr finden sich auf der Internetseite der Berliner Sparkasse.

Klaus-Dieter Marten

Historisches Archiv der Berliner Sparkasse