Wie aus 25.000 Mark schließlich 60 Reichspfennige wurden

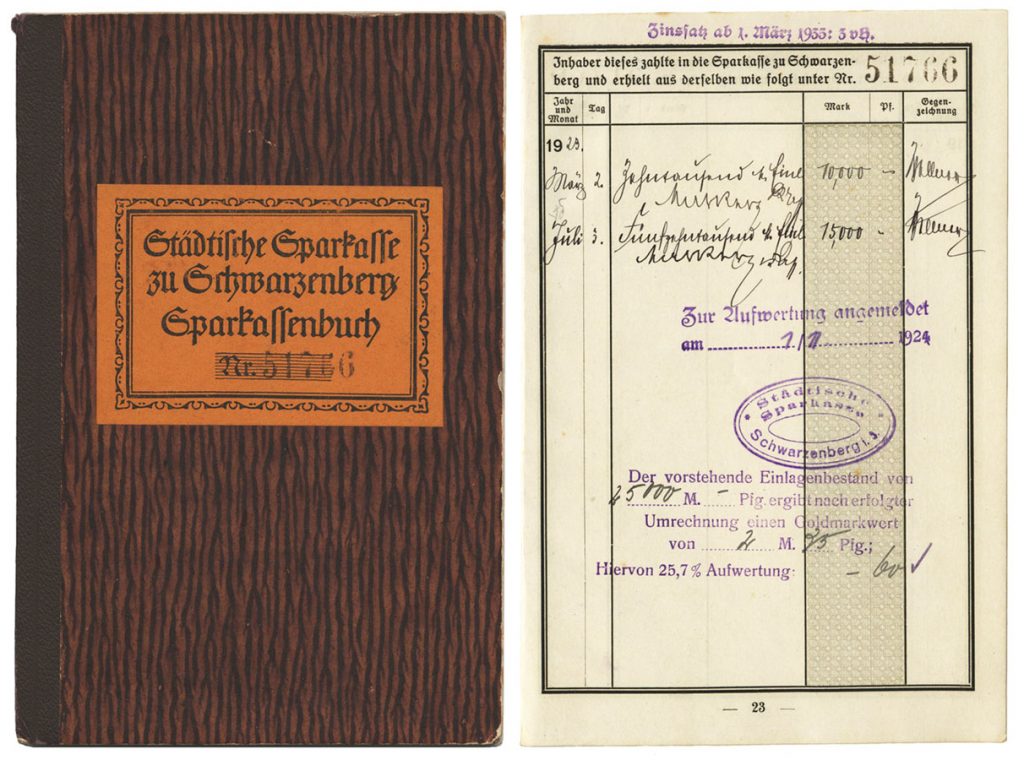

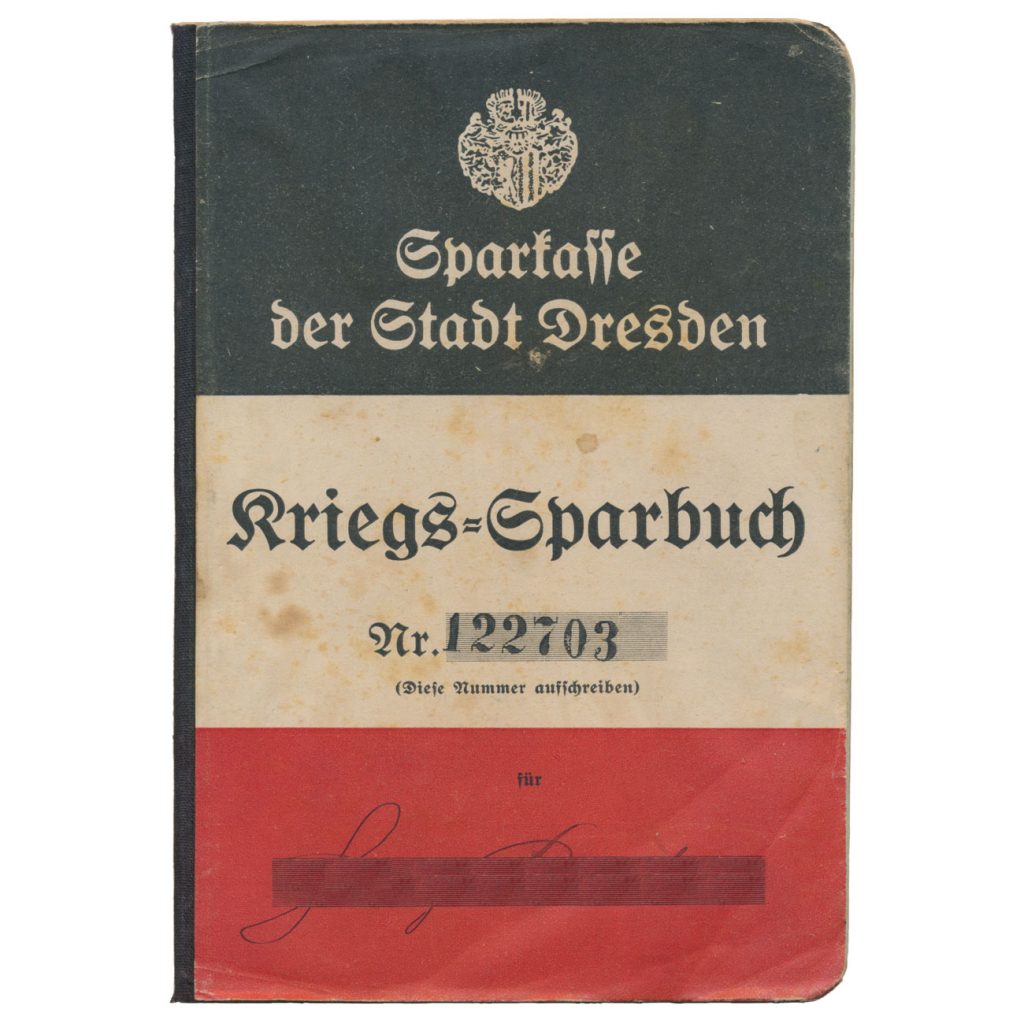

Ein weiteres Sparbuch aus unserem Archivbestand, das seinen Weg in die Sonderausstellung des Deutschen Historischen Museums gefunden hat, möchte ich Ihnen heute vorstellen. Es stammt aus Schwarzenberg im Erzgebirge und verdeutlicht die Wirkungen der Inflation Anfang der 1920er-Jahre. Der Inhaber dieses Buches hatte durch seine Einzahlungen im Jahr der Hyperinflation ganze 25.000 Mark auf dem Konto. Dies waren aber in der neuen Währung lediglich 0,000.000.025 Reichsmark. Eine Billion Mark entsprachen einer Reichsmark.

Inflationsgeschädigte Sparer konnten jedoch auf eine Entschädigung hoffen. Am 1. November 1924 meldete der Kunde sein Sparkassenbuch zur Aufwertung an. Eine Verordnung des Freistaats Sachsen hatte zuvor die Sparkassen zu Anmeldestellen für Aufwertungsansprüche bestimmt. Zunächst sollten gemäß einem Reichsgesetz von 1925 ihre Aktiva, etwa Hypothekenkredite, aufgewertet werden. Erst danach konnte ein Treuhänder unter Aufsicht der obersten Landesbehörde die Einlagenhöhe festlegen. Das Aufwertungsgesetz sah bezüglich der Sparkassenguthaben vor, dass mindestens 12,5 % ihres Goldmarkwertes erstattet werden sollte.

Dieser Mindestsatz findet sich auch 1926 in der ersten sächsischen Ausführungsverordnung zum Gesetz. Anders als zum Beispiel in Preußen, gab es hier aber keinen einheitlichen Aufwertungssatz für alle Sparkassen. Festgelegt wurde, das jedes Institut soweit möglich seine Aktiven wiederherstellte. Die in Goldmark umgerechneten Markeinlagen wurden dann mit dem realen Sparkassenbesitz, der vorhandenen Teilungsmasse, ins Verhältnis gesetzt. So ergab sich ein individueller Aufwertungssatz. Dieser betrug etwa bei der Stadtsparkasse Schwarzenberg 25,7 %.

Zur Guthabenumrechung wurde in Sachsen 1926 ein vom Direktor der Sparkasse Wilhelmshaven entwickeltes System erlaubt.* Demnach waren 10.000 Papiermark am 2. März 1923 genau 1,95 Goldmark. 15.000 Papiermark entsprachen am 3. Juli 1923 wegen der fortschreitenden Inflation nur noch 0,40 Goldmark. Die Sparkasse addierte und trug 2,35 Goldmark ein. Unter Berücksichtigung des oben genannten Aufwertungssatzes erhielt der Kunde am Schluß ganze 60 Reichspfennige.

* Das einfachste Verfahren zur Errechnung des Goldwertes der Spareinlagen nebst Errechnungsmuster und Umrechnungstabellen. Ein Hilfsbuch für Sparkassen von G. Vollhaber, Sparkassendirektor, 3. Auflage, Wilhelmshaven, 1926 (Bestand Historisches Archiv des OSV)