180 Jahre Sparkasse in Torgau

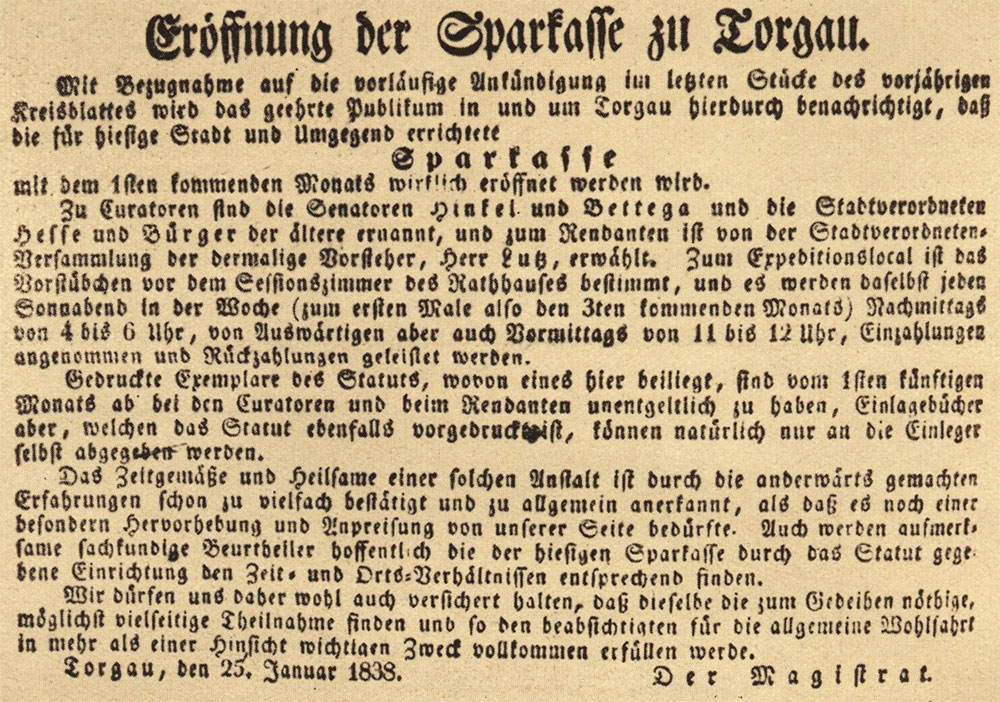

Fortschrittlich denkende Torgauer Bürger waren es, die die Gründung einer Sparkasse in ihrer Stadt anstießen. Sie engagierten sich sozial und gründeten einen Verein. Informationen über bereits bestehende preußische Sparkassen wurden besorgt, zum Beispiel aus Naumburg. Man entwarf Satzungen und bat schließlich den Magistrat um Unterstützung. Tatsächlich sollte die Sparkasse dann als städtische Einrichtung mit kommunaler Gewährträgerschaft gegründet werden. Die Eröffnung wurde am 25. Januar 1838 im Torgauer Kreisblatt bekanntgegeben. Am 3. Februar wurde der Betrieb aufgenommen. Kassenführer war der Stadtverordnetenvorsteher. Er hatte sogar einen Eid abgelegt, das Geschäft ordentlich zu führen.

„Ich, Karl August Lutz, schwöre hiermit zu Gott, dem Allmächtigen und Allwissenden, daß, nachdem ich zum Rendanten der Sparkasse für hiesige Stadt und Umgebung erwählt und angenommen worden bin, ich alle mir als solchem, vermöge der für den Rendanten ausgefertigten Instruction vom 4. Dezember 1837, sowie nach allgemeinen gesetzlichen Bestimmungen obliegenden Pflichten treu und gewissenhaft erfüllen und mich überhaupt in allen Stücken so bezeigen will, wie es einem rechtschaffenen Kassenbeamten zukommt und gebührt. So wahr, als mir Gott helfe durch Jesum Christum zur Seeligkeit.“

Dass er seinen Amtseid befolgte, konnte die Sparkassenverwaltung im ersten Revisionsprotokoll festhalten. „Im übrigen konnte das Curatorium nur mit Vergnügen bemerken, mit wieviel Fleiß, Ordnung, Reinlichkeit, Zweckmäßigkeit und Uneigennützigkeit der Rendant, Herr Lutz, das ganze Sparkassengeschäft bearbeitet hat und nahm daher Gelegenheit, dem Rendanten dies dankend zu erkennen zu geben.“ Lutz war bis zu seinem Tode am 3. August 1842 tätig. Geöffnet hatte die Sparkasse damals jeden Samstagnachmittag von 14:00 bis 16:00 Uhr für Ein- und Auszahlungen. Kundschaft, die nicht in Torgau wohnte, durfte bereits vormittags von 11:00 bis 12:00 Uhr vorbeikommen. So konnte man rechtzeitig vor Einbruch der Dunkelheit wieder nach Hause gelangen.

Das Geld floss der Stadtsparkasse reichlich zu. Die Einlagen stammten aber nicht etwa nur von der ärmeren Bevölkerung, sondern insbesondere auch vom Mittelstand. Ausgeliehen wurden Beträge gegen hypothekarische Sicherheit sowie gegen Bürgschaft und Faustpfand (Lombardkredit). Der Hypothekenkredit war im Aktivgeschäft am bedeutendsten. Die junge Torgauer Sparkasse tätigte auch Anlagen in Wertpapiere, investierte zum Beispiel in Staatsschuldscheine. Mit dem Gewinn wurden ein Reservefonds dotiert und bald auch gemeinnützige Projekte der Stadt finanziert.