Danke Rheinland!

Wie bereits berichtet, wurde Preußen vor über 200 Jahren auf dem Wiener Kongress ein großer Teil seines Nachbarlandes Sachsen zugesprochen. Zugleich erhielt das Königreich Preußen das Rheinland als Provinz. Im Rahmen des Themenjahres „DANKE* BERLIN – 200 Jahre Preußen am Rhein“ veranstaltete nun der Rheinische Verein für Denkmalpflege und Landschaftsschutz eine Tagung in Berlin. Im Haus des Deutschen Sparkassen- und Giroverbandes standen gestern die rheinisch-preußischen Beziehungen im 19. Jahrhundert auf der Agenda.

Bei der Tagung gingen die Referenten zum Beispiel auf die Entwicklung der Wirtschafts- und Finanzpolitik (Prof. Dr. Rudolf Boch, Institut für Europäische Geschichte an der Technischen Universität Chemnitz) sowie auf bedeutende rheinische Unternehmerpersönlichkeiten ein, die sich auch politisch aktiv zeigten (Dr. Ulrich S. Soénius, Direktor Stiftung Rheinisch-Westfälisches Wirtschaftsarchiv zu Köln).

Die Konflikte zwischen dem, von den Errungenschaften der Französischen Revolution geprägten, Wirtschaftsbürgertum und dem preußisch-konservativen Beamtenstaat blieben natürlich nicht ausgespart. Es wurde lebhaft diskutiert und auch die „rheinische Art“ mancher Redner war dabei sehr erfrischend. Mehrfach wurde zur Sprache gebracht, was tatsächlich Preußen seiner Provinz zu verdanken hatte. Als Industriegebiet mit großer Wirtschaftskraft machte das Rheinland den Staat nämlich sehr viel bedeutender und mächtiger.

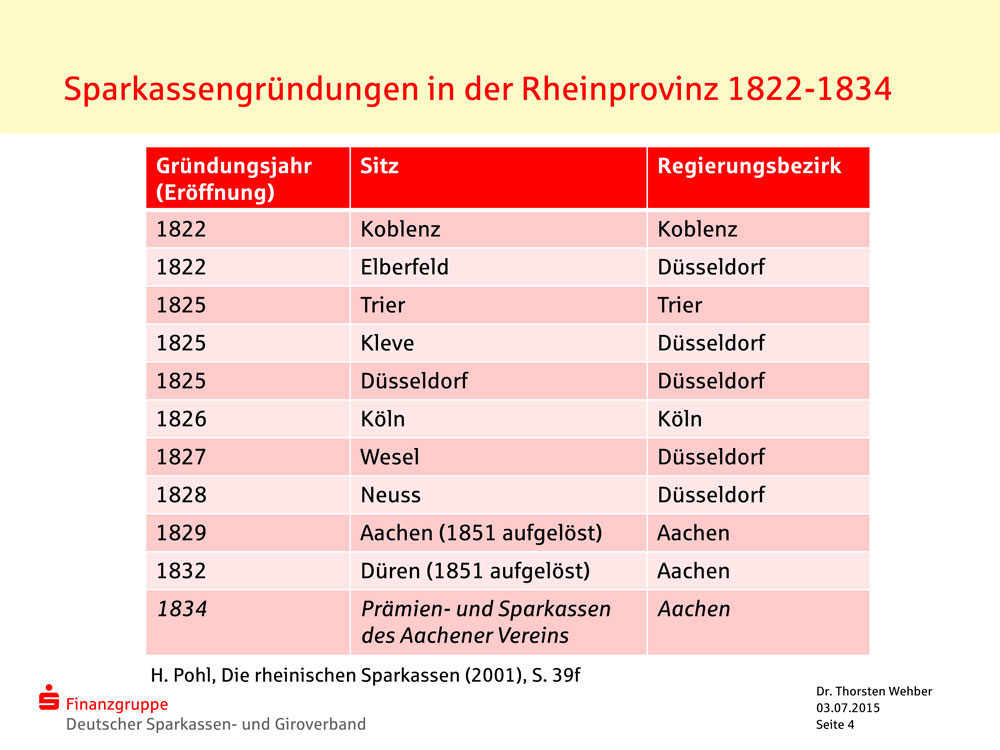

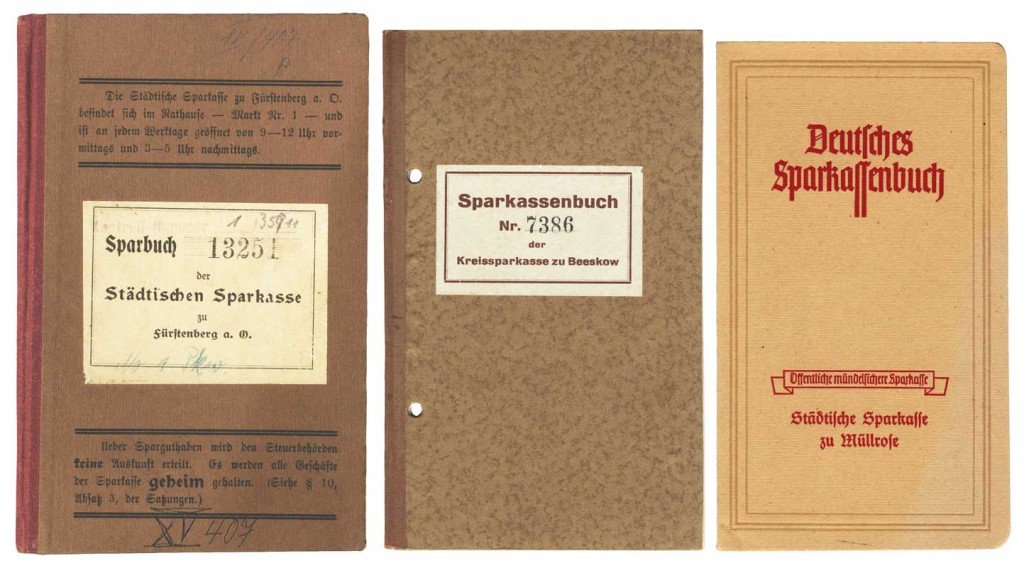

Dass in der Industrieregion auch gespart wurde, thematisierte Dr. Thorsten Wehber vom Sparkassenhistorischen Dokumentationszentrum des DSGV. Er referierte zur Entwicklung der nicht nur kommunalen Sparkassen. So gründete etwa der „Aachener Verein zur Beförderung der Arbeitsamkeit“ 1834 eine Einrichtung. Sie gewährte Kundinnen und Kunden aus der unteren Bevölkerungsschicht Extrazinsen und Prämien, wenn sie fleißig sparten. Mit Zweigstellen war diese Sparkasse in vielen Orten des Bezirks präsent. Städtische Institute wurden vor allem im dicht besiedelten Düsseldorfer, später im Aachener Regierungsbezirk errichtet. Mehr gegen Ende des 19. Jahrhunderts verbreiteten sich Kreissparkassen.

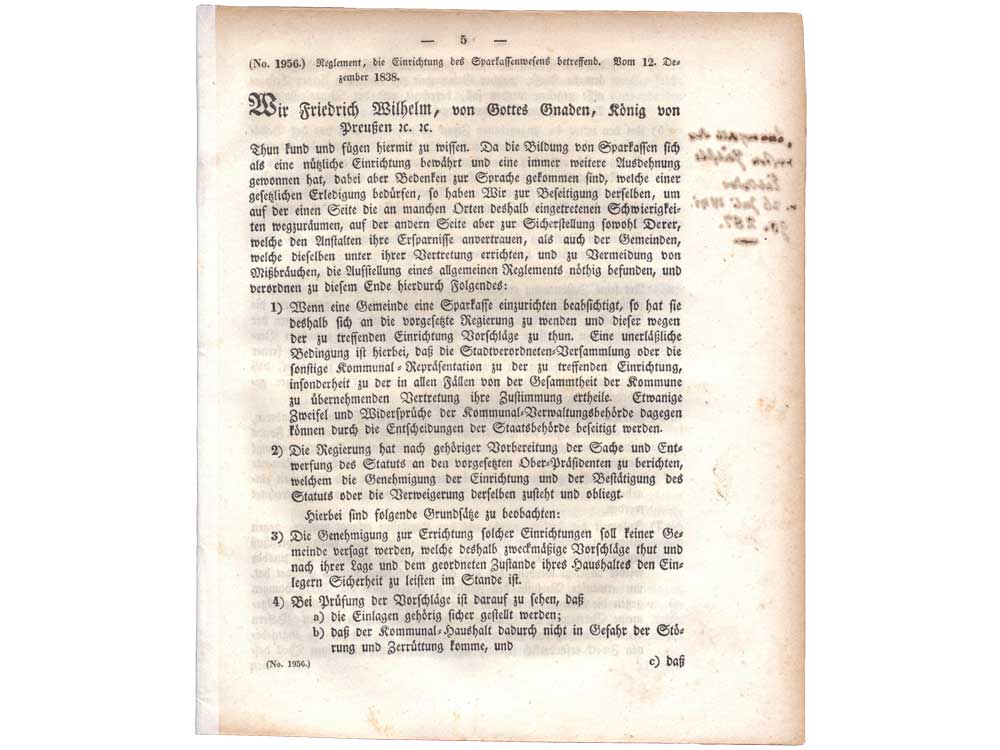

Der Zusammenhang zwischen der industriellen Struktur des Landes und der Verbreitung der Sparkassen, gegründet als Anstalten insbesondere zur Selbstvorsorge für arbeitende „kleine Leute“, wurde besprochen. Natürlich spielten auch andere Faktoren bei Gründungen eine Rolle, unter anderem die Motivation der örtlichen Kommunal- und Bezirksverwaltungen. Vor diesem Hintergrund entwickelte sich die Rheinprovinz zu einer bedeutenden Sparkassenregion, von der Impulse ausgingen, so Wehber. Es wurde etwa der erste deutsche Sparkassenverband 1881 mit Sitz in Essen etabliert. Im Gegenzug profitierte das Sparkassenwesen in der Region vom Zentralstaat. In dem Zusammenhang fand das erste preußische Rahmengesetz aus dem Jahr 1838 Erwähnung. Es förderte die Verbreitung der Anstalten und galt sogar bis weit ins 20. Jahrhundert.