Die Verwirklichung der Sparkassenidee

Hamburg 1778

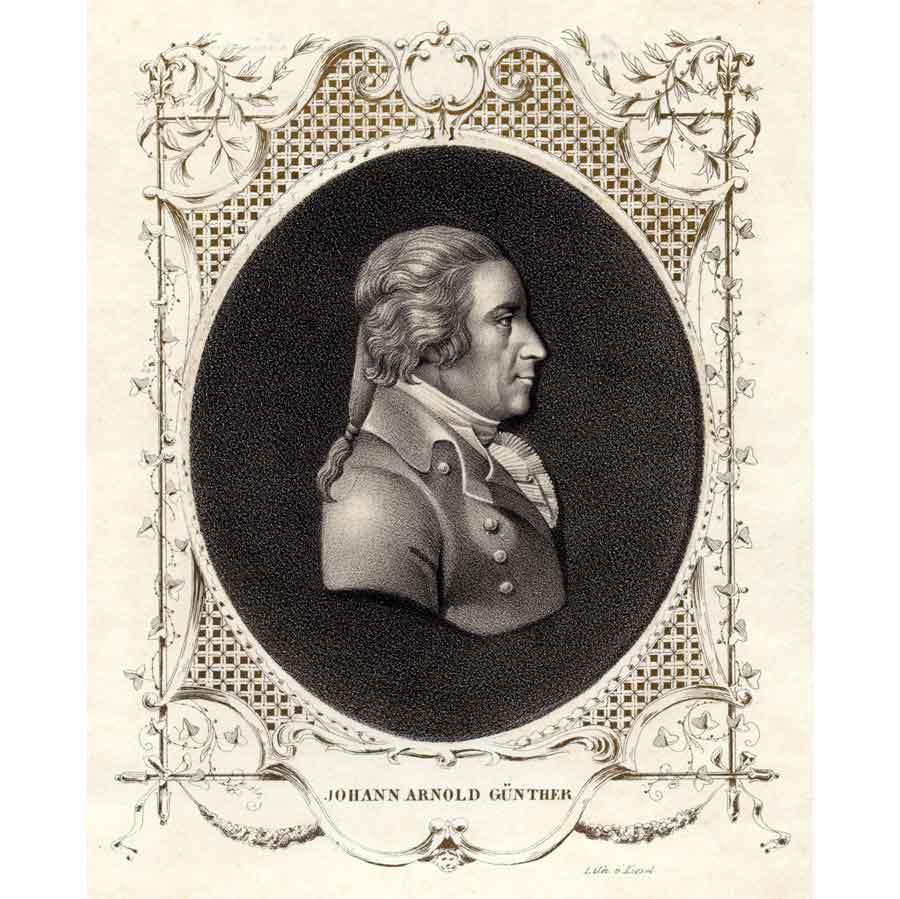

Sparkassen gibt es in Deutschland seit fast 237 Jahren. Bereits im Sommer 1778 gründete die Hamburgische Gesellschaft zur Beförderung der Künste und nützlichen Gewerbe, auch Patriotische Gesellschaft genannt, eine besondere Versorgungsanstalt. Diese hatte den Charakter einer Versicherungs- und Spareinrichtung. Ihre „Ersparungsklasse“ bezeichnete der Vorsteher der Gesellschaft, Johann Arnold Günther (1755 – 1805), als eine „Sparcasse“. Sie war die erste Sparkasse der Welt, allerdings keine kommunale. Die erste Stadtsparkasse wurde 1801 in Göttingen eröffnet.

Gemäß der Hamburger Satzung konnten „geringe fleißige Personen beiderlei Geschlechts“, zum Beispiel Dienstboten, Tagelöhner, Handarbeiter oder Seeleute, „ihren sauer erworbenen Not- oder Brautpfennig sicher zu einigen Zinsen belegen“. Es wurde der Allgemeinheit erstmals die Möglichkeit geboten, auch verhältnismäßig kleine Geldbeträge sicher und zinsbringend anzulegen. Man ermunterte die Kundinnen und Kunden, für bestimmte Anlässe zu sparen. Denn Sparen war kein Selbstzweck.

Die Gründer verfolgten sozialpädagogische Ziele. Die Philanthropen empfahlen „kleinen Leuten“ ein moralisch-sittsames Leben. Und dazu gehörten Arbeiten und Sparen. Eine Sparkasse diente als Einrichtung der privaten Daseinsvorsorge. Zum Beispiel in Zeiten der Erwerbslosigkeit konnte ein Sparguthaben hilfreich sein, um nicht zu verelenden. Damals gab es noch keine staatliche Versicherung. Auch waren die Möglichkeiten der Armenpflege sehr beschränkt.

Königsbrück 1819

Vierzig Jahre nach der Hamburger Gründung wurde die Sparkassenidee erstmals im heutigen Geschäftsgebiet des OSV verwirklicht. Die Initiative ergriff zunächst weder eine Stadt noch ein Verein von Bildungsbürgern. Stattdessen ging die Obrigkeit ans Werk. Der Graf Peter Karl Wilhelm von Hohenthal (1754 – 1825) war über das Hamburger Institut und andere Sparkassengründungen informiert. Jahrelang soll er den Gedanken einer Sparkasse mit sich herumgetragen haben.

Der Konferenzminister war ein vielbeschäftigter Mann. Selbst wenn er „auf Urlaubsreisen seine Güter besuchte, begleiteten ihn dahin Acten zur ruhigen Bearbeitung“, so eine Lebensdarstellung von 1827. Der Adelige engagierte sich auch im Privaten. Er unterstützte viele gemeinnützige Unternehmungen. So gilt von Hohenthal zum Beispiel als Mitbegründer des Dresdner Wohltätigkeitsvereins Zu Rath und Tath, der sich ab 1803 sozialen Projekten widmete. Die Gesellschaft ergriff unter anderem Maßnahmen, um dem Verarmen vorzubeugen. Auch die Eröffnung einer privaten Sparkasse in der sächsischen Landeshauptstadt im Jahr 1821 ist Vereinsmitgliedern zu verdanken.

Hohenthal selbst schritt bereits 1818 zur Tat, im wahrsten Sinne des Wortes. Denn der eifrige Förderer gemeinnütziger Projekte entwickelte seinen konkreten Plan einer „Spaar-Caße“ während eines Spaziergangs. Bald war ein Statut niedergeschrieben. Die Sparkasse konnte als wohltätige Einrichtung des Standesherrn in Königsbrück zum Jahresbeginn 1819 eröffnet werden. Er schuf damit eine Möglichkeit, kleine Ersparnisse sicher und zinsbar anzulegen. Nicht nur die Dienstboten und die Einwohnerschaft seines Herrschaftsgebiets, auch Auswärtige konnten bei seiner Sparkasse sparen und für später vorsorgen.