Was bleibt oder Wer war Siegfried Riediger?

Vielleicht kennen Sie das ja auch: Man sieht ein tolles Plakat, hält ein wunderschön illustriertes Buch oder Spiel in den Händen, greift sich einen interessant wirkenden Flyer und nimmt ihn mit. In aller Regel lautet die erste Frage da nicht: Wer hat das denn gestaltet? Eher sind es die Inhalte, die eindrücklichen Bilder, Farben, Formen, Möglichkeiten der Interpretation, die einen interessieren.

Auf diese Weise geraten Gebrauchsgrafiker oft in Vergessenheit. Heutzutage trifft man gar vermehrt auf Agenturnamen. Der Mensch, mit seinen pfiffigen Ideen und einer spannenden Umsetzungsvariante, tritt in den Hintergrund. Ganz anders als bei Künstlern sind die Lebenswege und Schaffensprozesse schwer zu rekonstruieren, wenn es keinen Vor- oder Nachlass gibt bzw. es sich nicht um einen sehr bekannten Kreativen wie Otl Aicher handelt.

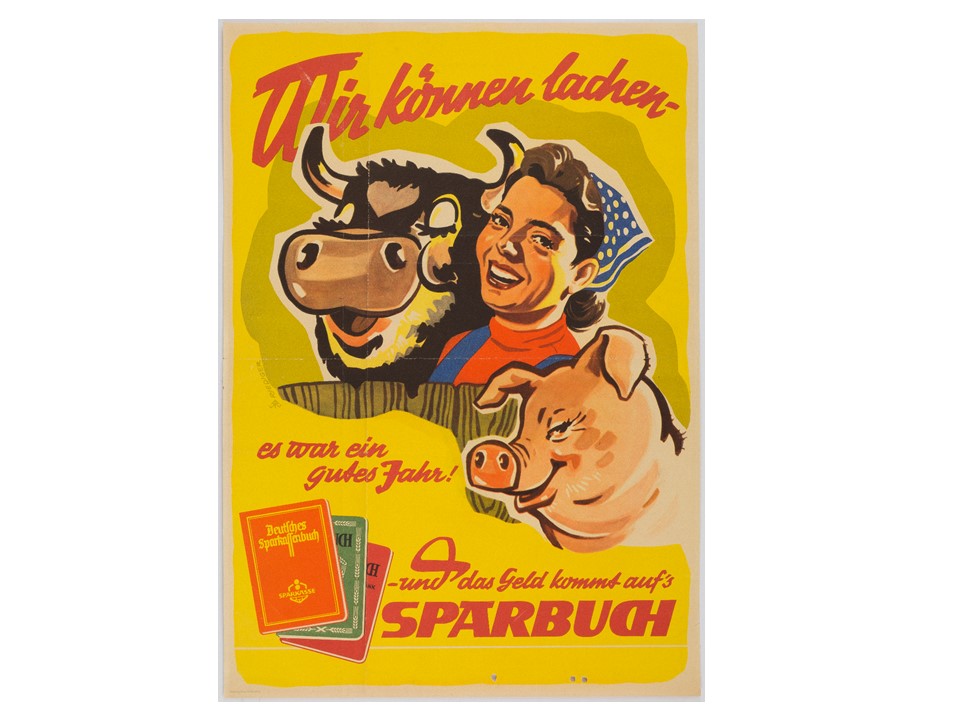

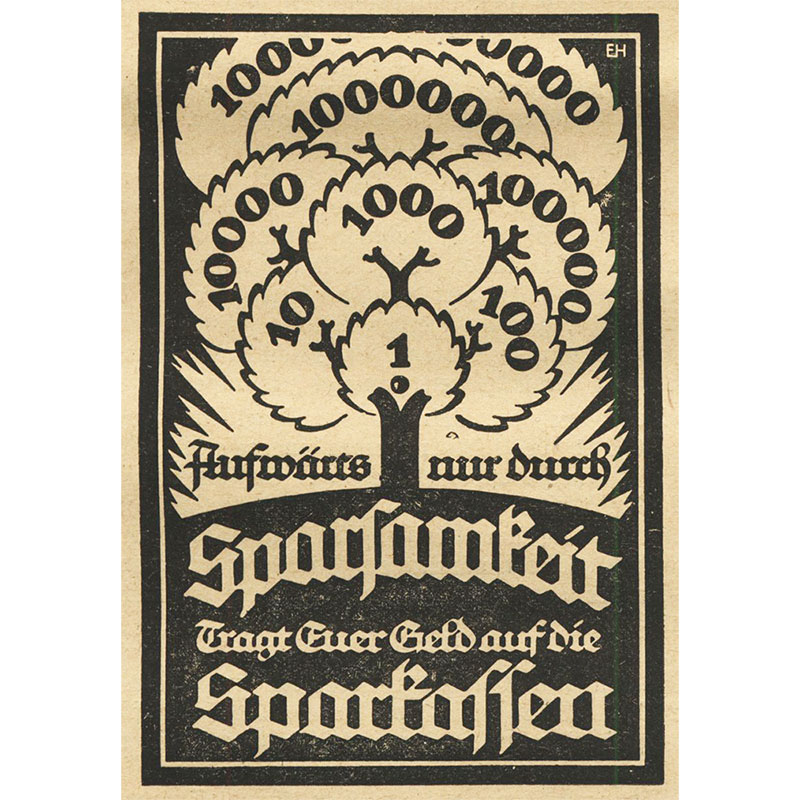

In der Werbegeschichte der DDR-Sparkassen gibt es einen „großen Namen“: Siegfried Riediger. Ihm verdanken wir zahlreiche Plakate, Flyer, Lesezeichen, Stundenpläne, Diapositive etc., die wir im Historischen Archiv des OSV sichern und inzwischen selbstverständlich auch als Digitalisat vorliegen haben.

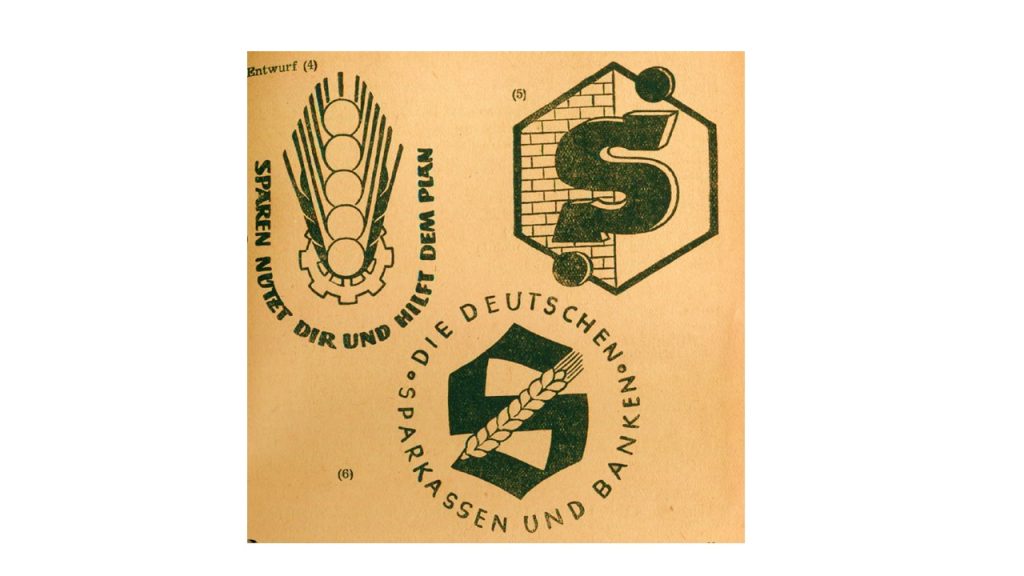

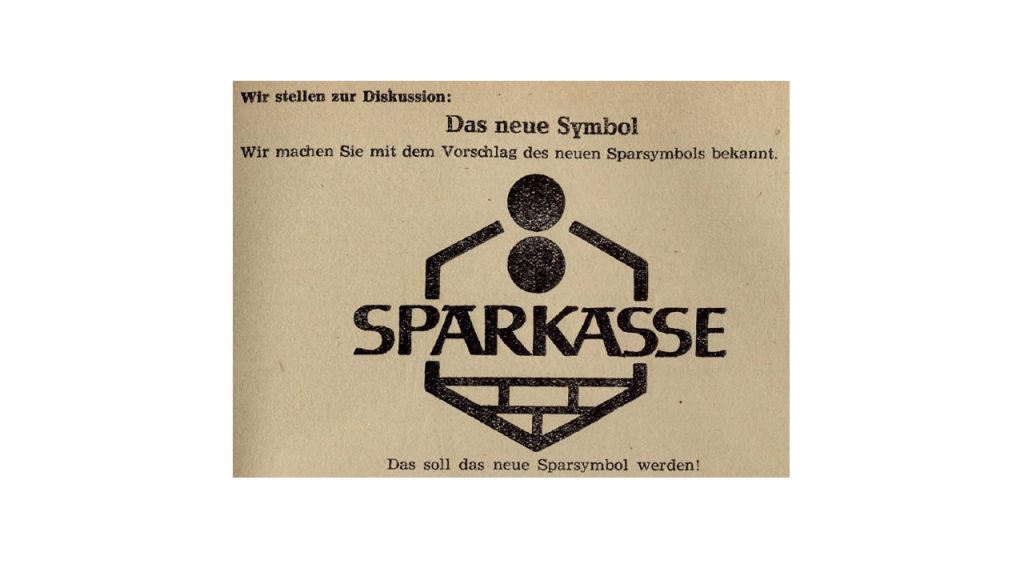

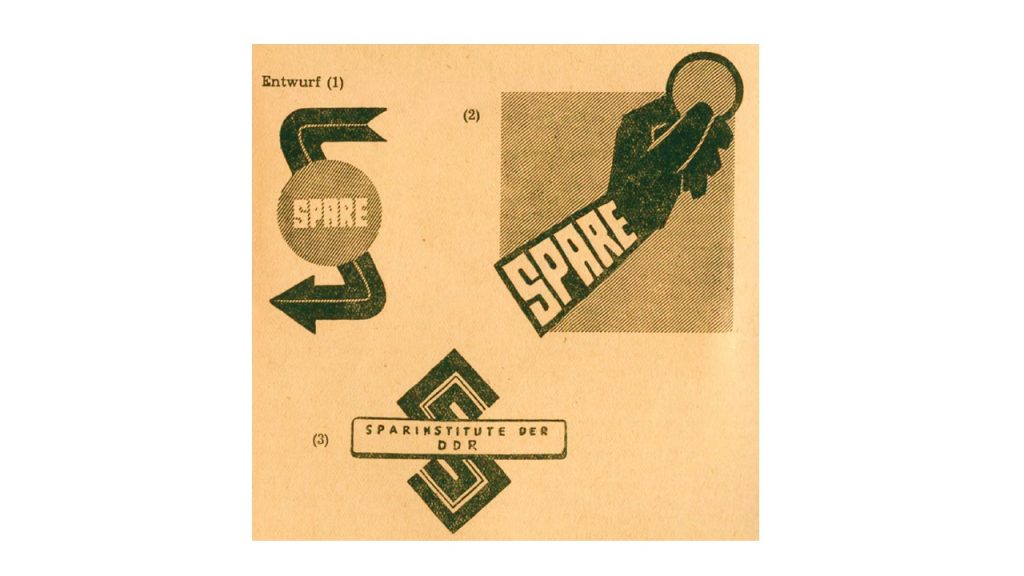

Heute jährt sich nicht nur sein 20. Todestag. Vor 65 Jahren entwarf Riediger auch das neue Logo für diese Kreditinstitute, das in der Wendezeit 1990 durch das rote Sparkassen-S abgelöst worden ist. Durch intensive Recherchen konnten wir einige Informationen zur Person Siegfried Riediger zusammentragen:

Geboren wurde er am 23. Januar 1918 in Friedersdorf bei Zittau. Mitte der 1920er Jahre erfolgte der Umzug nach Dresden. Dort ging Riediger zur Schule und startete anschließend eine Lehre als Gebrauchsgrafiker im Atelier des Grafikers Otto Rönsch. Was so einfach klingt, war schwer durchzusetzen. Denn sein Vater, ein höherer Beamter, hatte andere Pläne. Der Sohn sollte in seine Fußstapfen treten, im Büro eine Ausbildung beginnen. Doch mit Zahlen, so berichtete uns seine Tochter, hatte der junge Riediger wenig am Hut. Also lernte er zwischen 1933 und 1937 von der Pike auf das Designhandwerk. Dass sich diese Entscheidung einmal als sehr nützlich erweisen würde, ahnte wohl zu dieser Zeit noch niemand.

Wie viele andere junge Männer, wurde auch Riediger zum Kriegsdienst eingezogen. Über diese Jahre rettete ihn sein Talent zum Zeichnen. Er kam in einen Bereich, wo Transportwege abgebildet werden mussten. Am Ende des Zweiten Weltkrieges geriet er in Gefangenschaft. Und wieder half ihm sein Können. Amerikanische Offiziere ließen sich gern von ihm porträtieren. Dafür erhielt er zusätzliches Essen und Trinken sowie Zigaretten. Dies teilte der eher kleine und schmale junge Mann mit einem Freund, der groß und kräftig gebaut war und durch die kargen Rationen stets hungrig blieb. Viele Jahre nach dem Krieg, so erinnerte sich seine Tochter, erhielt die Familie aus tiefer Dankbarkeit immer mal wieder Pakete von diesem. Riediger war im Lager zum „Lebensretter“ geworden. Sein Freund unterstrich: „Ohne Dich wäre ich nicht durchgekommen.“

1946 kehrte Riediger aus der Kriegsgefangenschaft nach Dresden zurück. Bis 1950 leitete er das grafische Atelier der Rekuto‐Film KG Dresden. Die Firma wurde später in die Deutsche Werbe- und Anzeigen-Gesellschaft, DEWAG‐DIA‐Film, überführt. Die Festanstellung gab er zugunsten einer freischaffenden Tätigkeit auf. Fortan übernahm er unter anderem Aufträge für die Sparkassenorganisation. Diese fand sich mit der Auflösung der Regionalverbände 1952 einerseits zentral im Ministerium der Finanzen, HA 5 Kreditwesen als Abteilung Sparkassen und andererseits regional auf Bezirksebene in der Abteilung Finanzen als Hauptreferat Banken und Sparkassen wieder. Bis Mitte der 1970er Jahre stand für die Sparkassenwerbung in der DDR ein Werbeetat zur Verfügung, der durch die „Anordnung zum sparsamen Einsatz materieller und finanzieller Fonds für Werbung und Repräsentation“ vom 23. Januar 1975 auf ein Minimum reduziert wurde. Da die erste Kürzung bereits 1971 erfolgt war, wurde Werbung in der DDR, wie sie die westdeutsche Konsumgesellschaft kennt, damit quasi eingestellt. Für die Kundschaft der Sparkassen gab es in den folgenden Jahren bei Bedarf Informationsmaterial ohne werblichen Charakter.

Die Aufträge an Riediger liefen über die DEWAG. Durch die zentralistisch organisierte Werbewirtschaft in der DDR hatte sie für das Inland eine Monopolstellung inne. Als Riediger 1951 in seine Selbständigkeit startete, erlebte er ein Land im Aufbruch, mit einem bedeutenden Wirtschaftswachstum in den 1950er Jahren. Das färbte auch auf die Werbewirtschaft ab, bei der stilistisch in Ost und West das unmittelbare Anknüpfen an die Vorkriegswerbung zu beobachten ist. Obwohl die Herstellung moderner Werbemittel zunahm, wie Dias und kurze Filme für die Kinowerbung, standen Plakate und Anzeigen noch immer im Vordergrund. In der DDR dienten Plakate insbesondere der „Sichtagitation“ im Sinne der Parteipolitik. Der Fokus lag nicht wie im anderen Deutschland auf der Nachfragesteuerung, sondern auf der Informations- und Erziehungsfunktion. Die 1960er Jahre lebten werbetechnisch vom „Erstarken des Einzelhandels“. Warenpräsentation und Schaufenstergestaltung mit Konsumgütern wurden wichtig. Der Deutsche Fernsehfunk DFF etablierte das Werbefernsehen mit kurzen TV-Spots.

Riediger ging mit der Zeit und versuchte, Gestaltungsspielräume zu nutzen, Lebenswirklichkeiten auf positive Art und Weise einzufangen. Seine Qualitätsansprüche waren hoch, die Arbeitsweise gewissenhaft. Er nahm Papier und Bleistift, skizzierte seine Ideen, fertigte Entwürfe an. Im Anschluss füllte er die Bleistiftzeichnungen mit Farbe. Riediger war sehr selbstkritisch, verwarf viel, sodass sich der Papierkorb füllte. Wenn es „noch nicht passte, was er im Kopf hatte“, begann die Arbeit von vorn, konnte die Tochter über den Vater berichten. Woran sie sich auch noch sehr gut erinnern konnte, sind seine Fahrten nach West-Berlin vor dem Bau der Mauer 1961. Denn er brauchte Farben, gute Pelikan-Farben. Die DDR-Produkte genügten seinen Ansprüchen nicht. Von „drüben“ schickte er kleine Päckchen nach Hause, so als kämen sie von einem guten Freund.

Zwischen 1964 und 1968 war Siegfried Riediger Kandidat im Bezirksverband Dresden, Sektion Gebrauchsgrafik. Im Jahr 1968 wurde die Kandidatur nicht mehr verlängert, er wurde als Mitglied nicht aufgenommen. Warum das so war, wissen wir nicht. Möglicherweise hatte das politische Gründe. Als Riediger im Jahr 2002 verstarb, gab es kein Werkverzeichnis. Im Familienarchiv schlummern noch Entwürfe und Arbeiten für viele andere Einrichtungen. Der gesamte Umfang seines Schaffens ist bis heute noch nicht vollständig dokumentiert. Eine Grabstätte mit seinem Namen gibt es nicht. Die Bestattung auf dem Heidefriedhof Dresden erfolgte anonym.

*Quellen: eigene Recherchen, Akademie der Künste Berlin, Interview mit der Tochter im Jahr 2016 sowie zur Geschichte der Werbung das Buch „Werbung: Lehr-, Studien- und Nachschlagewerk“ in seiner 3. Aufl. 2003 von Professor Ingomar Kloss