Die Verwaltungsreform 1952

Vor 70 Jahren erließ das SED-Regime das „Gesetz über die weitere Demokratisierung des Aufbaus und der Arbeitsweise der staatlichen Organe in den Ländern der Deutschen Demokratischen Republik“. Dieses diente dazu, die föderative Stuktur abzuschaffen und einen zentralistischen Einheitsstaat zu erschaffen. „Das noch vom kaiserlichen Deutschland stammende System der administrativen Gliederung in Länder mit eigenen Landesregierungen sowie in große Kreise gewährleistet nicht die Lösung der neuen Aufgaben unseres Staates.“ Die in der Verfassung vom 7. Oktober 1949 verankerten Länder wurden faktisch, aber nicht formal abgeschafft. Die Länder mussten in ihren Gebieten eine neue Kreiseinteilung vornehmen und mehrere Kreise in einem Bezirk zusammenfassen. In den drei brandenburgischen Bezirken vermehrte sich die Zahl der Kreise zum Beispiel von 23 auf 41. Gesetzlich regelte die DDR-Regierung etwa den Übergang der Aufgaben der Landesregierungen auf die Organe der neuen Bezirke. Die Ministerpräsidenten hatten die Auflösung der Einrichtungen der Länder und die Schaffung der Bezirksbehörden zu gewährleisten.

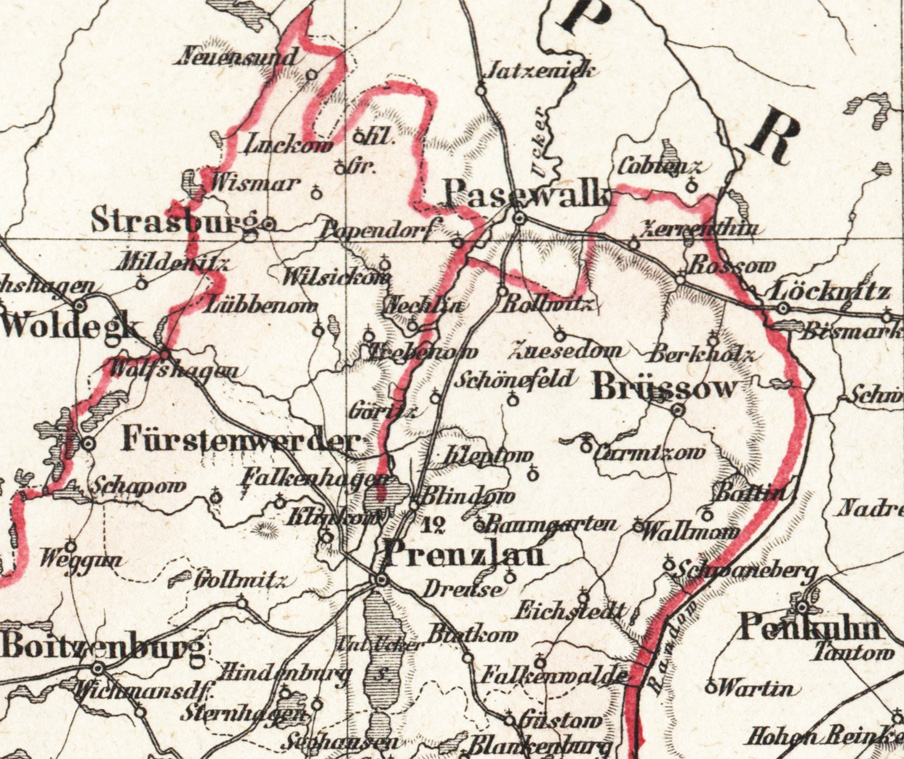

Insgesamt entstanden im Gebiet der fünf Länder 14 Bezirke mit zusammen 217 Kreisen. Grenzverschiebungen gab es, wie Sie auf der abgebildeten Karte erkennen können. So gehörte beispielsweise der Westen des Bezirks Cottbus vormals zu Sachsen-Anhalt und der Süden zu Sachsen. Der Bezirk Cottbus zählte zu den wenigen Beispielen einer Bezirksgründung nach wirtschaftlichen Aspekten. Er war das Entwicklungszentrum der Kohle- und Energieindustrie. Mehr zum Thema können Sie hier lesen. Die Neugliederung hatte große Auswirkungen auf die Sparkassenorganisation in der DDR. Das Finanzministerium ordnete am 14. Oktober 1952 die Einrichtung von Kreissparkassen in den neuen Kreisen an. Es bestanden dann sage und schreibe 200 Sparkassen, darunter 175 Kreis-, 19 Stadt- und Kreis- sowie 6 Stadtsparkassen. Ihre Länderverbände und deren Zentralstelle wurden auf Geheiß des Ministerrats zum 30. November 1952 aufgelöst und die Aufgaben dem Finanzministerium übertragen, welchem Hauptreferate in den Bezirken untergeordnet waren.