Am 12. Juni 1992 beschloss der Ausschuss Sparkassengeschäfte des damaligen Ostdeutschen Sparkassen- und Giroverbandes (OSGV) die Einführung des PS-Sparens im Verbandsgebiet. In den Ländern der alten Bundesrepublik stellte es bereits eine beliebte Anlageform dar. Nach Vorbereitungsarbeiten sollte das Produkt mit dem neuen Namen PS-Lotterie-Sparen ab Anfang 1993 in den vier Mitgliedsländern angeboten werden. Die Bezeichnung leitete sich logischerweise nicht vom „PrämienSparen“, sondern von „Per Spardauerauftrag“, dem Hauptvertriebsweg, ab.

Aus steuerrechtlichen Gründen wurde nicht der Verband in Berlin Veranstalter der Sparkassenlotterie, sondern ein Verein in Potsdam. Die Lotteriesteuer verteilte sich demnach auf die Mitgliedsländer. Am 22. Oktober 1992 fand die Gründung des Ostdeutschen Sparkassen-Lotterie-Vereins e.V. statt. Gründungsmitglieder waren Thomas Thalacker, Frank Axel, Guido Rick, Frank-Jürgen Becker, Dieter Jansen, Helgard Machutta, Dr. Jürgen Allerkamp, Detlef Hesse und Reinhard Lippstreu. Der Verein hatte seinen Sitz zunächst in der Nansenstraße 25. Die Lotteriegenehmigung erfolgte am 18. Dezember des Jahres.

Beim Deutschen Sparkassenverlag gab man eine Einführungskampagne in Auftrag. Das Marketingkonzept des Verbandes ging bereits am 19. Oktober 1992 in den Versand. Eine gute Ausgangs- und Marktsituation wurde konstatiert. Es war davon auszugehen, dass sich das Produkt wegen der attraktiven Gewinne zum Selbstläufer entwickelte. Die Lose kosteten zehn Deutsche Mark und sollten im Dauerauftragsverfahren angeboten werden. Acht DM wurden, zunächst unverzinst, gespart und zwei DM flossen in das Lotterieverfahren. Vom Gewinnfonds wurde vor der Ausschüttung noch Geld für Zweckerträge, Steuern und Kosten abgezogen. Im Rahmen der Monatsauslosungen lockten Spitzenpreise bis 10.000 DM. In der Jahresauslosung gab es sogar 25.000 DM zu gewinnen.

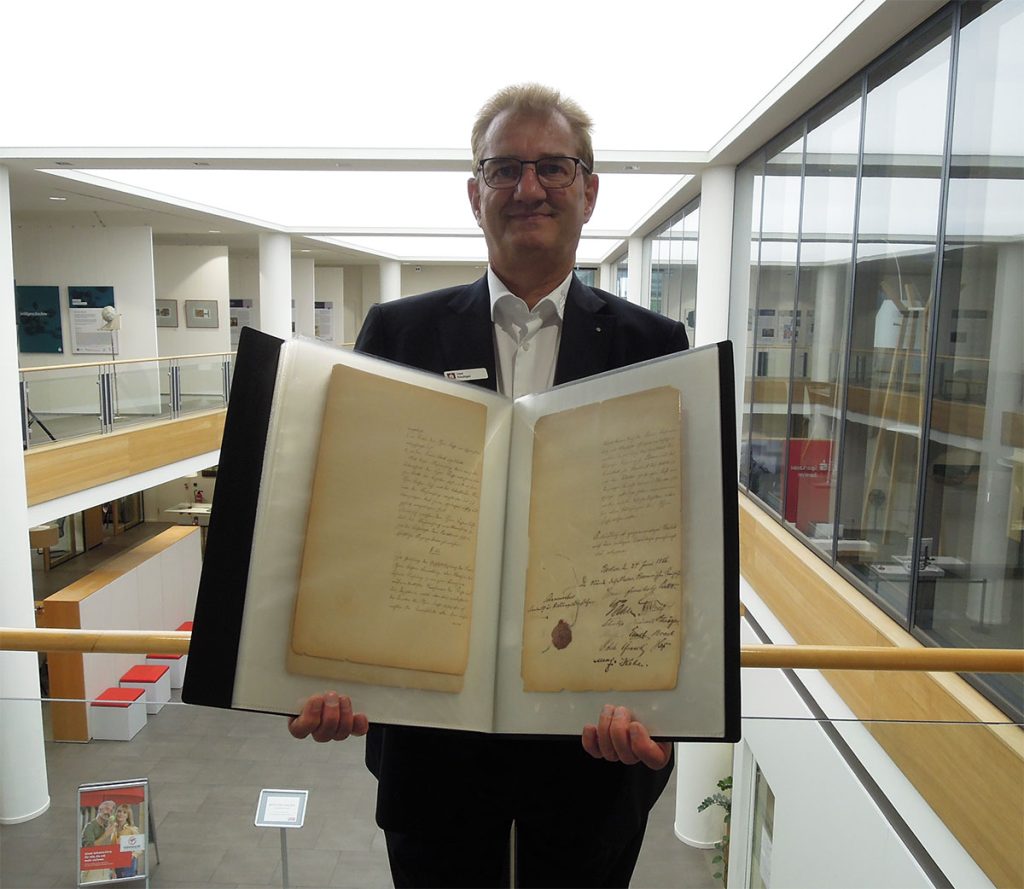

Im Mittelpunkt aller eingesetzten Werbemittel stand ein Glücksschwein, weil das Motiv des westdeutschen PS-Sparens im Osten nicht so gut ankam. „Spielend Sparen und Gewinnen“ lautete der erste Werbeslogan. Die zentrale Werbekampagne des OSGV sah für die letzten Wochen des Jahres 1992 den Druck von farbigen Anzeigen in verschiedensten Printmedien vor. Sie sollten die Spannung bei potentiellen Kunden steigern. Den Sparkassen gab er Tipps für Maßnahmen, etwa die Informationszeilen auf Kontoauszügen für die Produktbewerbung zu nutzen. Alle Geschäftsstellen erhielten kostenlose Aufkleber für Türen und Fenster. Weitere Materialien waren direkt beim Verlag zu bestellen. (Bild 1) Die Sparkassen bekamen von ihrem Verband Unterstützung, um eine erfolgreiche Pressearbeit zu leisten und die Mitarbeiter für das neue Produkt zu begeistern. Die besten Verkäufer wollte der OSGV übrigens 1993 mit einer Wochenendreise belohnen. Auch die Beschäftigten der Sparkassen konnten das Produkt nutzen, was die Identifikation stärkte.

Am 30. November 1992 schickte man sogar ein neues sogenanntes Verkaufsförderungsinstrument, eine Hörspielkassette mit Produktinformationen, an die Sparkassen. Sie diente zum Lernen und Motivieren. Bereits bei der Marketingtagung am 6. November war die Kassette den Marketing- und Werbeleitern vorgestellt worden. Der Preis betrug 20 DM. Zu jedem Exemplar gab es ein Booklet mit einem Quizbogen. (Bild 2) Wer fleißig lernte, sollte seine Antworten bis spätestens Mai 1993 einsenden. Die Sparkassenmitarbeiter konnten gewinnen: Wochenendreisen nach Monte Carlo mit Besuch des weltberühmten Spielcasinos, Walkmans für den bequemen Hörgenuss zu Hause und unterwegs sowie Bürotassen mit Schweinchenmotiv.

Ab Montag, dem 4. Januar 1993, boten Sparkassen PS-Lose an. Am 20. Januar wurden die Termine für die Auslosungen an die Mitgliedssparkassen versendet. Die erste Monatsauslosung in Potsdam gab es am 15. Februar. 109 Sparkassen hatten bis zum 5. Februar 88.953 Lose beim Verband in der Hans-Beimler-Straße 90 in Berlin gemeldet. Diese wurden EDV-mäßig erfasst. Alle Losnummern bekamen Speichernummern. Diese wurden aus einer Lostrommel gezogen. Insgesamt loste man 2.757 Gewinne in Höhe von 104.960 DM aus. Die Ziehungsliste bekamen die Sparkassen am Folgetag zugeschickt. Innerhalb von 10 Tagen waren die ausgelosten Gewinne durch Aushänge in den Kassenräumen bekanntzumachen.

Nach der nächsten Auslosung empfahl der Verein am 23. März, die Gewinne werbewirksam herauszustellen, um den Losabsatz zu fördern. Als Anregung konnte eine Pressemeldung der Kreissparkasse Torgau in den Eilenburger Nachrichten dienen. Dort wurde die Rentnerin Erna Döring aus Oelzschau als stolze Gewinnerin präsentiert. Nach der Aprilauslosung wurden Pressemeldungen der Kreissparkasse Sebnitz und der Sparkasse Pasewalk präsentiert. Von der Sparkassenmitarbeiterin Karin Warmbier bekam ein junger Polzower den symbolischen Scheck überreicht. Die Auszahlung erfolgte üblicherweise durch Gutschrift auf das Konto.

„Oh, soviel Geld!“ Der kleine Wilhelm war fassungslos, als Karin Warmbier von der Sparkasse die Nachricht überbrachte, daß auf den Sohn einer Bauersfamilie aus Polzow beim Lotteriesparen der Hauptgewinn von 10 000 Mark gefallen war. Der Schüler der 2. Klasse in der Grundschule Zerrenthin konnte sich darunter zunächst gar nichts vorstellen, das kleine Sparschwein als Zusatzgeschenk war weitaus wichtiger. Freude und Sprachlosigkeit herrschte auch bei den Eltern. Die Mutter hatte erst vor einem Monat die ersten Lose für ihre Kinder gespielt. Wie Karin Warmbier informierte, wurden inzwischen rund 3 100 Lose verkauft. Wilhelm überlegte eine Weile. „Da kann ich mir ja gleich zwei Mountain Bikes kaufen“, meinte er. So ein Fahrrad sei sein sehnlichster Wunsch.

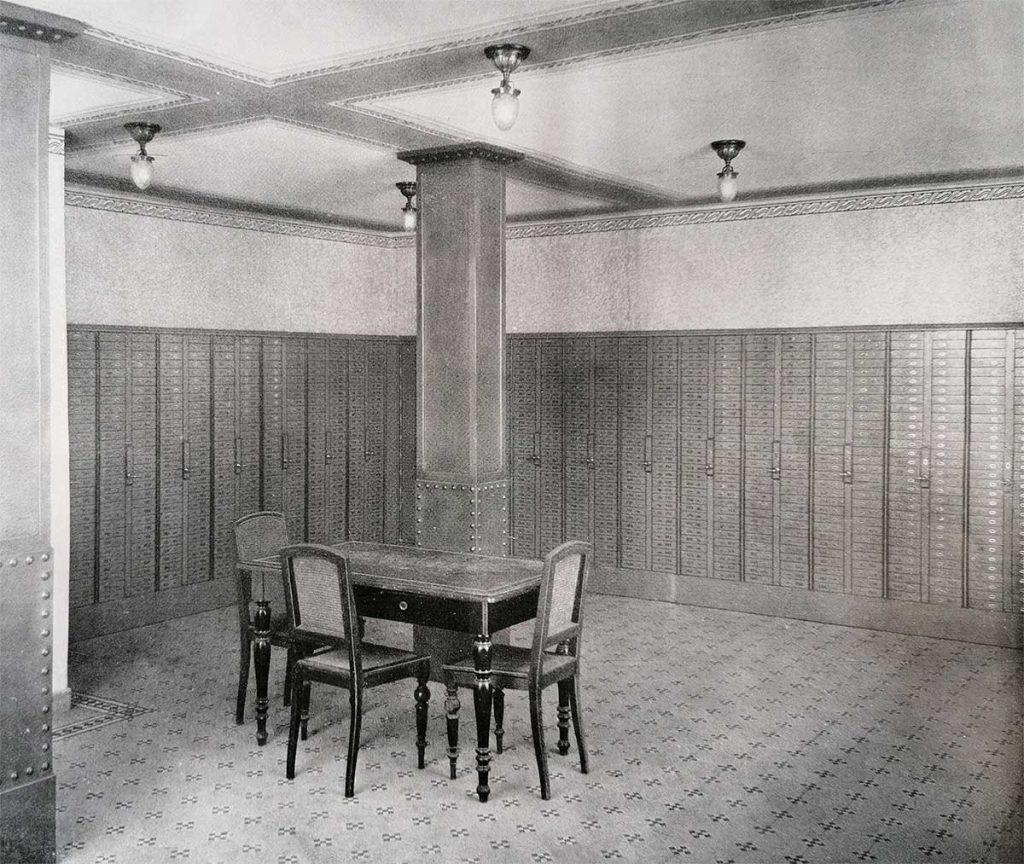

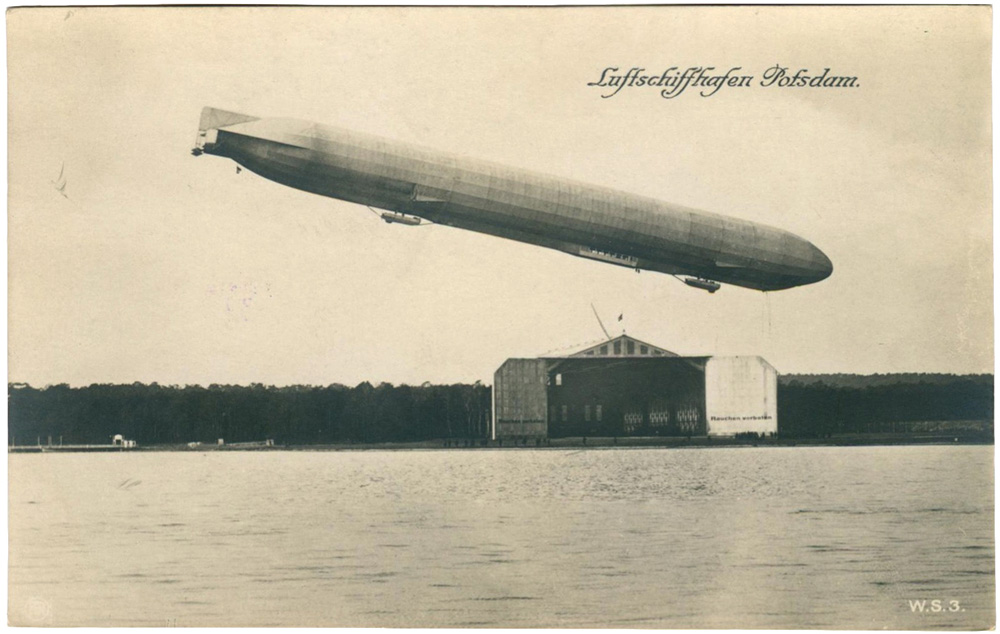

Nicht nur beim Verein in Potsdam fanden Auslosungen statt. So wurde eine erste öffentliche Ziehung im Rahmen des 125. Jubiläums der Kreissparkasse Hohenstein-Ernstthal am 8. September 1993 ab 20:00 Uhr in der Gaststätte „Grünes Tal“ in Gersdorf durchgeführt. Am 9. Dezember des Jahres organisierte dann die Kreissparkasse Staßfurt die abendliche Auslosung im Staßfurter Salzlandtheater. Zu diesem Zeitpunkt war der Lotterie-Verein bereits umgezogen. Mit der Landesgeschäftsstelle des Verbandes lautete seine neue Adresse in der brandenburgischen Landeshauptstadt Jägerallee 15. Bei der dortigen Jahresauslosung am 15. Dezember gab es sogar Gewinne von fast 911.000 DM. Die Monatsgewinne in 1993 betrugen insgesamt knapp 3,2 Millionen DM. (Bild 3)

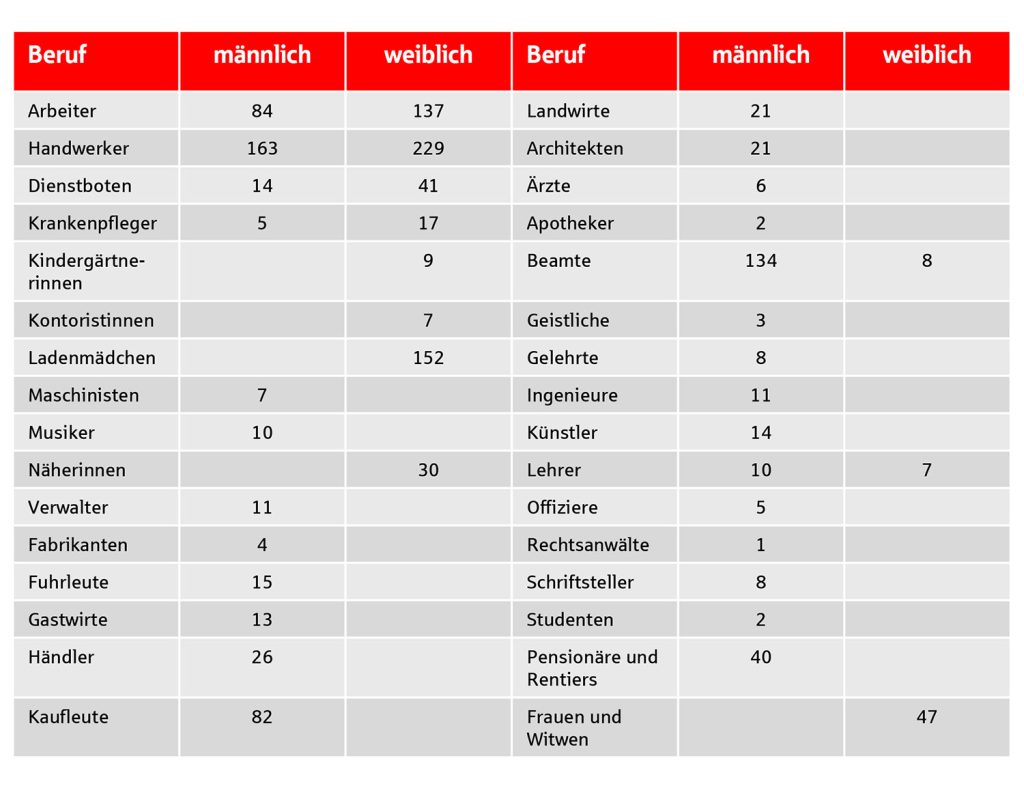

Am 29. November informierte der Lotterie-Verein über die möglichen Empfänger und Verwendungszwecke des örtlichen Zweckertrags. Acht Pfennige pro Los bekam er für überörtliche Aufgaben. Das waren 214.000 DM. Zwölf Pfennige, also 321.000 DM, waren der Verwendung durch die Sparkassen vorbehalten. Die Verteilung dieses Zweckertrags erfolgte nach Beschluss der Mitgliederversammlung des Lotterie-Vereins und mit Zustimmung der zuständigen Innenministerien auf Grundlage des Losaufkommens der Länder. Die verschiedensten Möglichkeiten für die Ausschüttung wurden den Sparkassen vorgestellt. Gefördert werden konnten laut Rundschreiben zum Beispiel: Kindergärten, Jugendgruppen und -verbände, Kinderschutzbund, Lebenshilfe, Versehrtengemeinschaften, Sportvereine, Naturschutz- und Tierschutzbund, Wohlfahrtsverbände, Heilsarmee, Frauenhäuser, Alkoholikerberatungsstellen, Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge, Technisches Hilfswerk, Feuerwehr, Museen, Kirchen und Schulen.