Kartoffel-Sparen in der Uckermark

Das Historische Archiv des OSV unterstützt derzeit die Sparkasse Uecker-Randow bei den Vorbereitungen für ihr 190. Jubiläum. Dabei fanden und finden vor allem Recherchen nach Geschichtsfakten und Bildmaterial statt. Nicht alle umfangreichen Ergebnisse können letztlich von der Sparkasse publiziert werden. Und doch ist es schade, manche Geschichte unerwähnt zu lassen. Wie die vom Sparverein in Strasburg in der Uckermark.

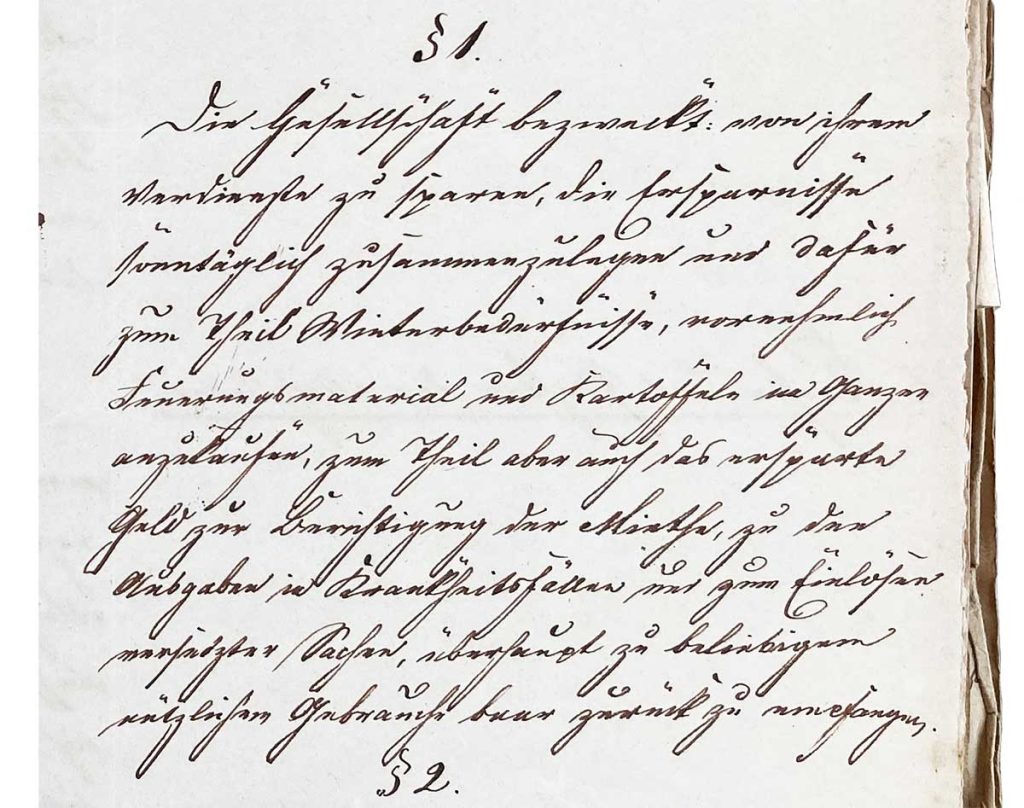

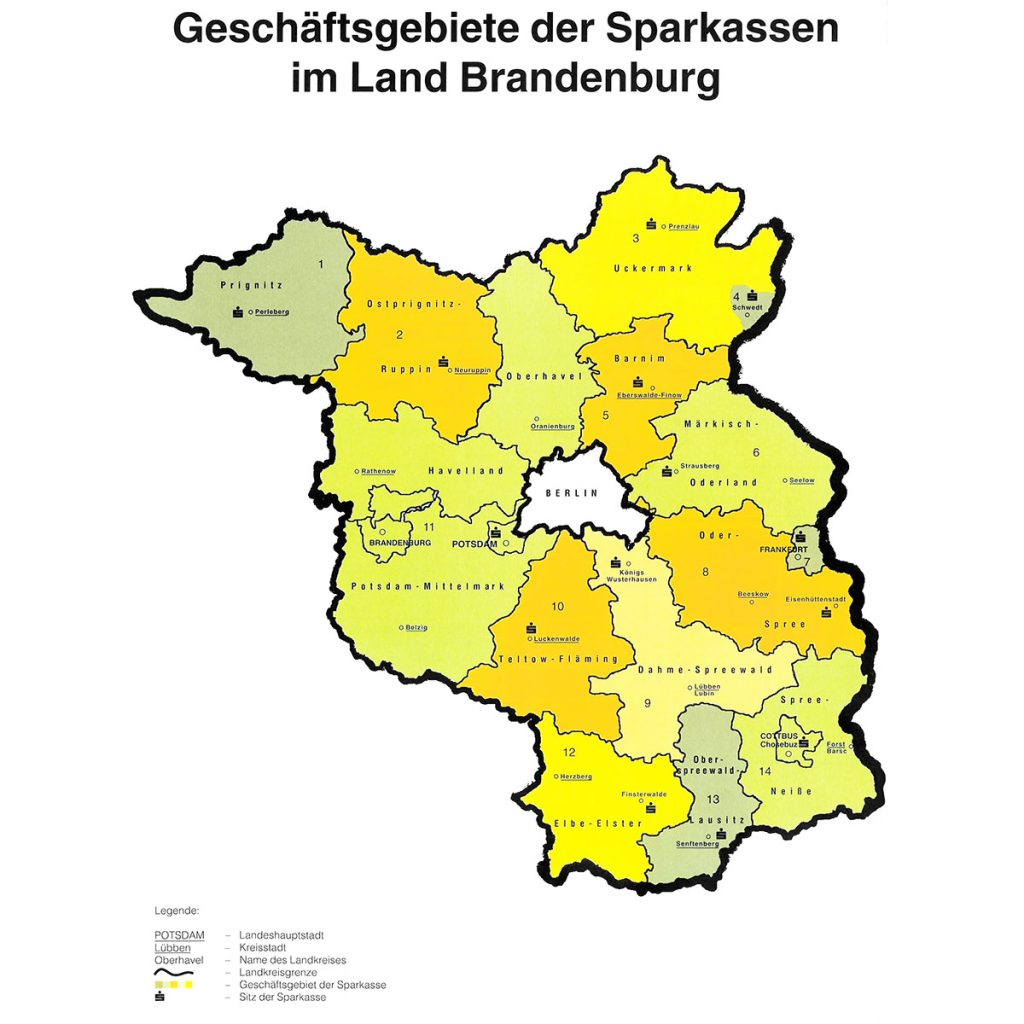

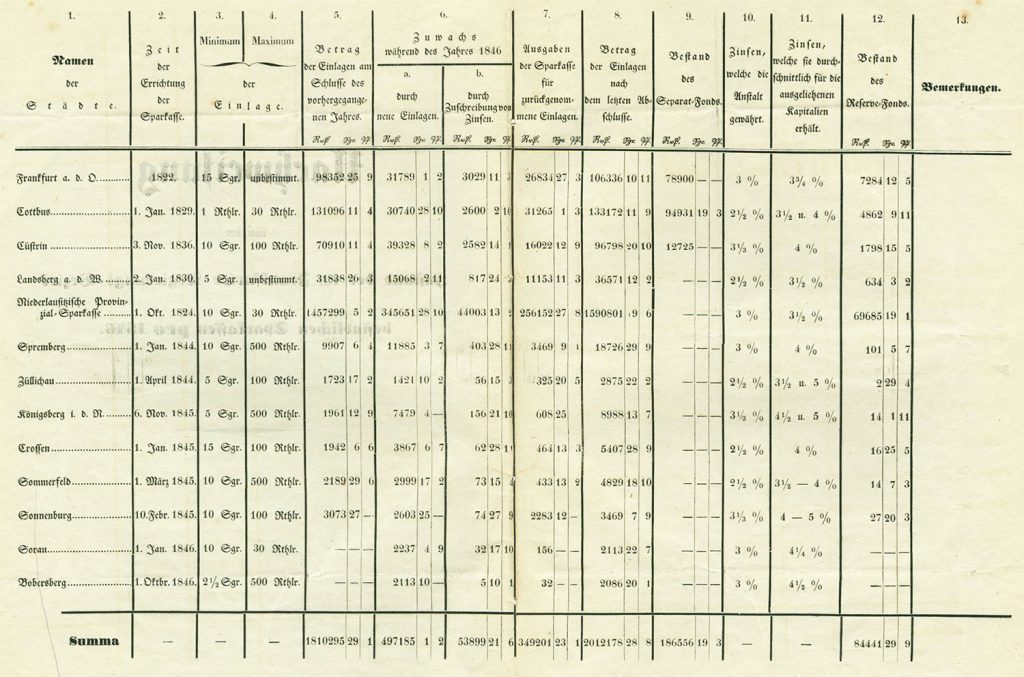

Strasburg (Uckermark) gehört seit 1997 zur Sparkasse Uecker-Randow. Als die Stadt noch die nördlichste im Prenzlauer Kreis innerhalb der Mark Brandenburg war, gründete sie 1857 eine kommunale Sparkasse. Aber bereits Jahre zuvor wurde vor Ort gespart. Als Initiator der Gründung eines Sparvereins ist der Kaufmann Wilhelm Seidel überliefert. Der Magistrat leitete die Satzung dieser Spargesellschaft vom 16. Juni 1846 an den Landrat und die königliche Regierung in Potsdam weiter. Eine Genehmigung der höheren Aufsichtsbehörde war aber nicht nötig.

Bald darauf konnte sich am 3. August der Vorstand bilden. Ihm gehörten an: Bürgermeister Schultz als Vorsitzender, die Prediger Lindt und Remy, der Ofenfabrikant Trampe, Maurermeister Linke sowie Seidel als Rendant, sprich Kassenführer. Sie verwalteten die Sparkasse unentgeltlich und finanzierten sogar die Erstausstattung mit Sparbüchern. Zur Förderung der guten Sache sollten alle Einwohner informiert werden. Für den 16. August wurde dazu eine öffentliche Versammlung im Rathaus geplant.

Ganz gemeinnützig erfolgte die Gründung dieser Einrichtung für nichtvermögende Menschen. Man konnte unter anderem für die Miete oder Krankheitsfälle sparen. Wichtig waren Vorräte für den Winter. Genannt wurden in der Satzung konkret „Feuerungsmaterial und Kartoffeln“. Ein Scheffel (55 Liter Volumen) Kartoffeln kostete 1846 in Brandenburg 14 1/2 Silbergroschen. Im Folgejahr waren es auf Grund von Kartoffelfäule und Missernte 11 Silbergroschen mehr. Der Vorstand bot sogar an, für Sparende vorteilhafte Ankäufe zu tätigen, wenn diese bis 4 Wochen vor Michaelis (29. September) Bedarf anmeldeten.

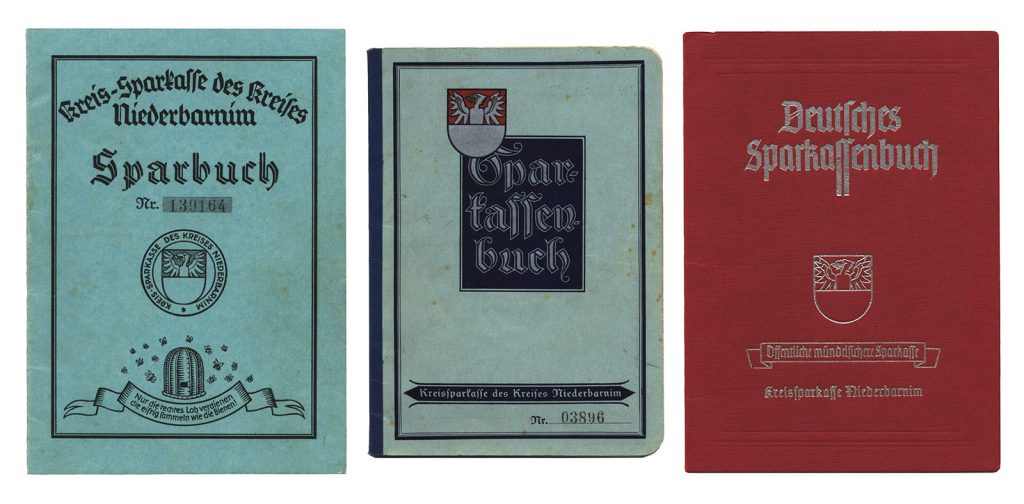

Die Vereinsmitglieder erhielten kostenlose Sparbücher ausgehändigt. Wer sein Buch verlor, musste 2 Silbergroschen für den Ersatz entrichten. Abhängig vom persönlichen Verdienst konnten regelmäßig jeden Sonntagmorgen Sparbeträge ab 2 1/2 Silbergroschen eingezahlt werden. Ein Silbergroschen ergab 12 Pfennige. Der Taler bestand aus 30 Silbergroschen. Die gesammelten Ersparnisse legte die Gesellschaft bei der Prenzlauer Kreissparkasse an. Der Landrat schenkte dem Verein sogar 10 Taler, mit denen fleißige Sparer prämiert wurden.