Von der Gründung einer Sparkasse in Herzberg (Elster)

Vor 180 Jahren war es soweit. Im Hause des Kaufmanns Carl Gottlieb Caspar in der Kirchstraße 2 in Herzberg an der Elster nahm eine Kreissparkasse die Geschäftstätigkeit auf. Dieses Geldinstitut des Schweinitzer Kreises war anfangs immer dienstags und freitags von 8:00 bis 12:00 Uhr geöffnet. Am Dienstag, den 1. August 1837, betreute Caspar als Kassenführer seine ersten Kundinnen und Kunden. Das Sparkassenbuch mit der Nummer 1 stellte er über runde 12 Taler für Fräulein Marie Sommer aus. Das war die Tochter des Landrats Christian Friedrich August Sommer. Sein Sohn Hermann erhielt Nummer 2. Noch zwei weitere Sparbücher wurden am 1. August ausgestellt, für Caroline Raak und Juliane Schneider.

Landrat Sommer war Vorsitzender des Vorstands der Sparkasse, den man damals Kuratorium nannte. Sommer selbst hatte am 8. Juli 1837 die Eröffnung im Kreisblatt angekündigt und zugleich darauf aufmerksam gemacht, dass die Einlagen gegen ausreichende Sicherheiten an Einwohner und Kommunen des Kreises ausgeliehen werden konnten. Schriftliche und mündliche Kreditanträge wollte der Landrat persönlich entgegennehmen.

Gemäß § 13 der Satzung der Sparkasse des Schweinitzer Kreises waren Pfanddarlehn und Hypothekenkredite im Angebot. In staatliche/kommunale Papiere sollte nur vorübergehend investiert werden, wenn sich gerade keine Kreditnehmer fanden. Nach der Sparkassengründung warb Landrat Sommer im Kreisblatt wiederholt dafür, sich mit Darlehnswünschen an ihn zu wenden. Den ersten Hypothekenkredit bekam am 7. September 1837 der Herzberger Seilermeister August Schenke.

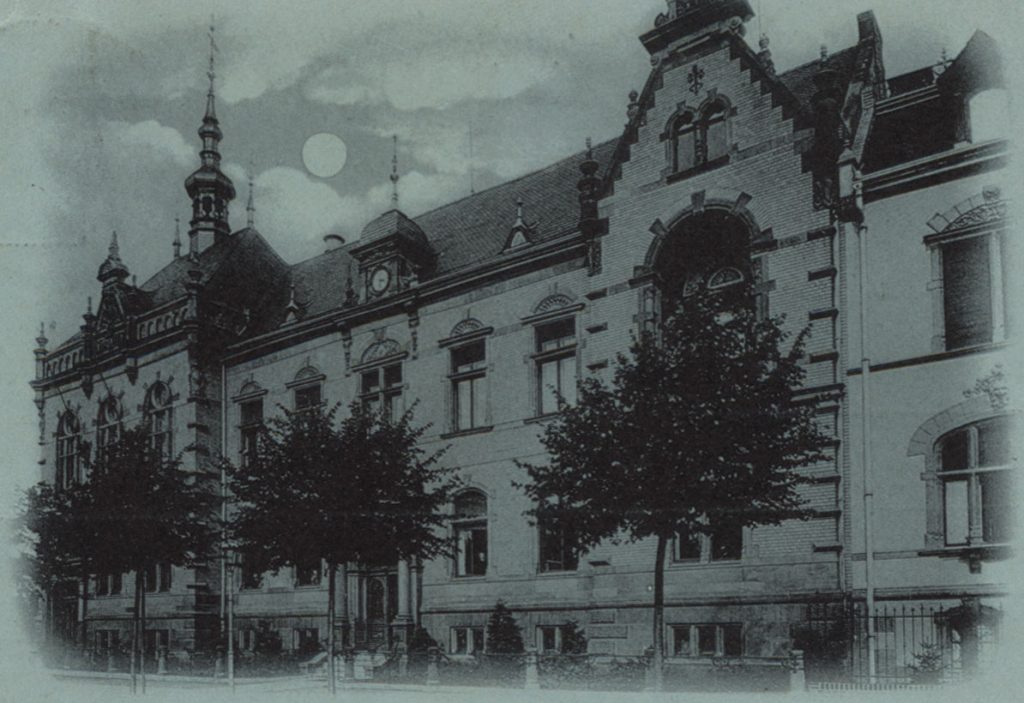

Nur wenige Meter vom einstigen Geschäftslokal der Kreissparkasse entfernt ist heute die Sparkasse Elbe-Elster vor Ort. Torgauer Straße 68 lautet die Adresse. Auch bei diesem Institut gibt es durch Grundpfandrechte gesicherte und Kommunalkredite. Natürlich ist die Produktpallette 2017 viel umfangreicher als 1837. Und auch die Öffnungszeiten haben sich im Laufe der Zeit den Bedürfnissen der Kundschaft entsprechend verändert.