Die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam wird 25

Heute ist es soweit. Die Mittelbrandenburgische Sparkasse in Potsdam hat Geburtstag. Wir gratulieren und wünschen alles Gute! Ein Vierteljahrhundert besteht sie nun schon, die flächenmäßig größte Sparkasse im OSV-Gebiet. Und dieses Jubiläum ist Anlass, einmal in die jüngere und ältere brandenburgische Sparkassengeschichte zurückzublicken.

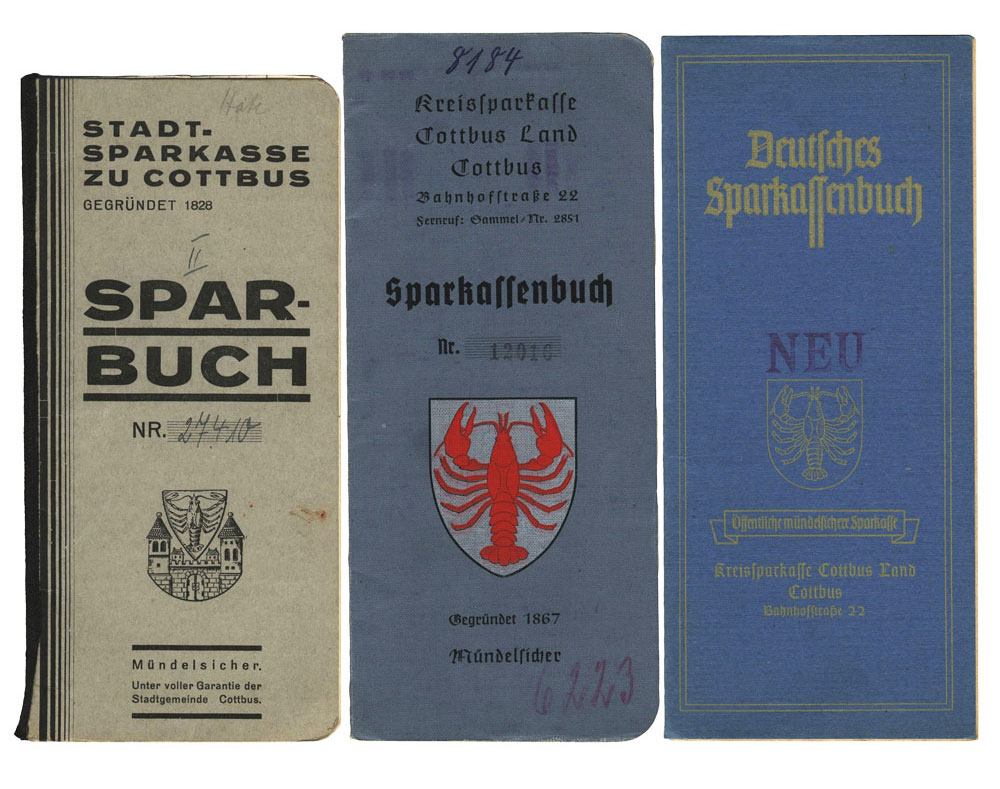

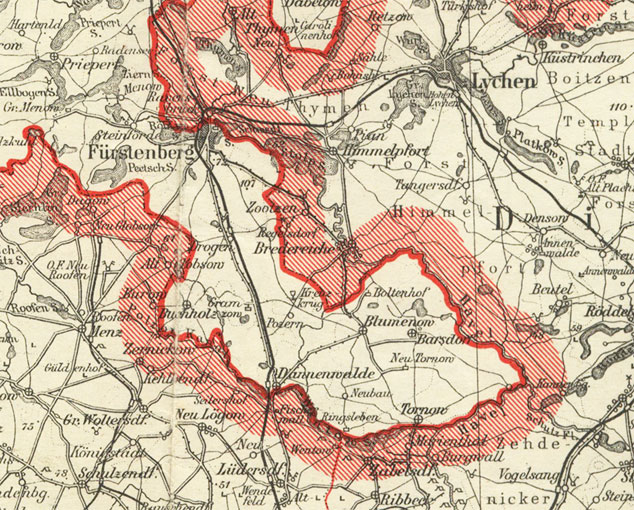

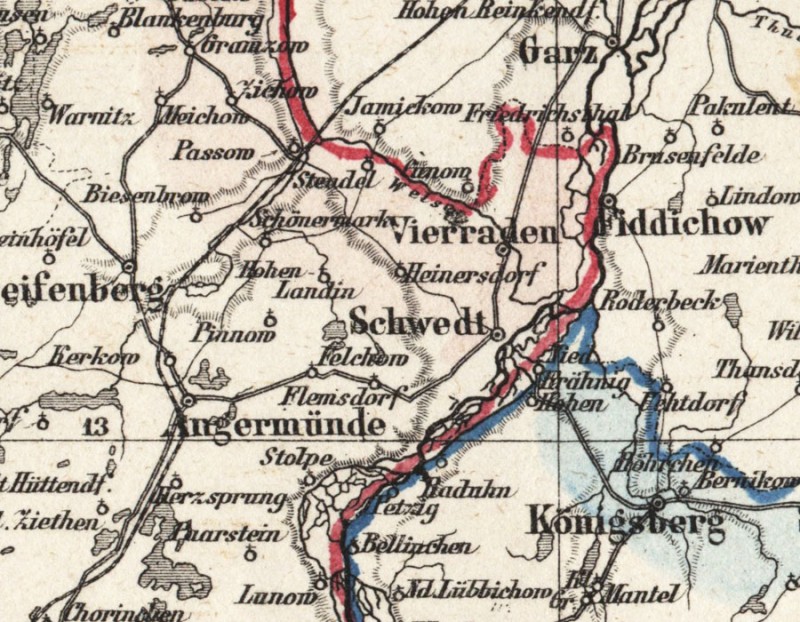

Fünf Institute waren es, die sich am 1.7.1991 zur MBS zusammenschlossen: die Kreissparkassen Belzig, Nauen und Oranienburg, die Stadt- und Kreissparkasse Brandenburg sowie die Sparkasse Potsdam. 1993 kam noch die Kreissparkasse Gransee dazu und im Folgejahr die Kreissparkasse Rathenow. 2004 folgte die Kreissparkasse Teltow-Fläming mit Hauptsitz in Luckenwalde und schließlich 2005 die Sparkasse Dahme-Spreewald in Königs Wusterhausen. Und so reicht das Geschäftsgebiet vom Ruppiner Land bis in die Niederlausitz, vom Fläming bis an der Rand der Schorfheide.

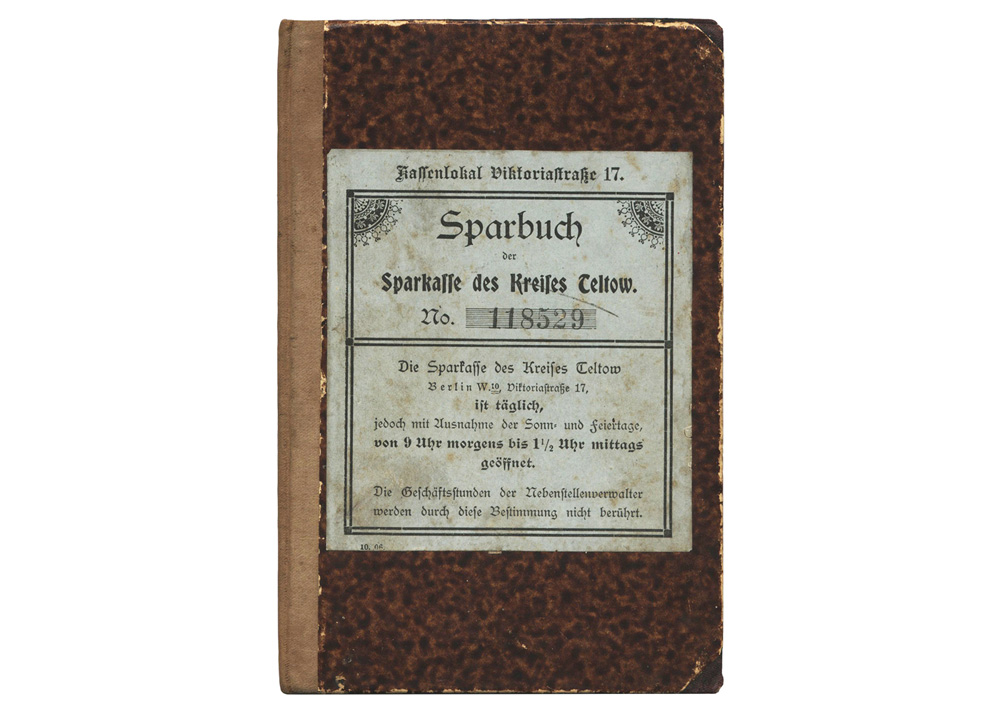

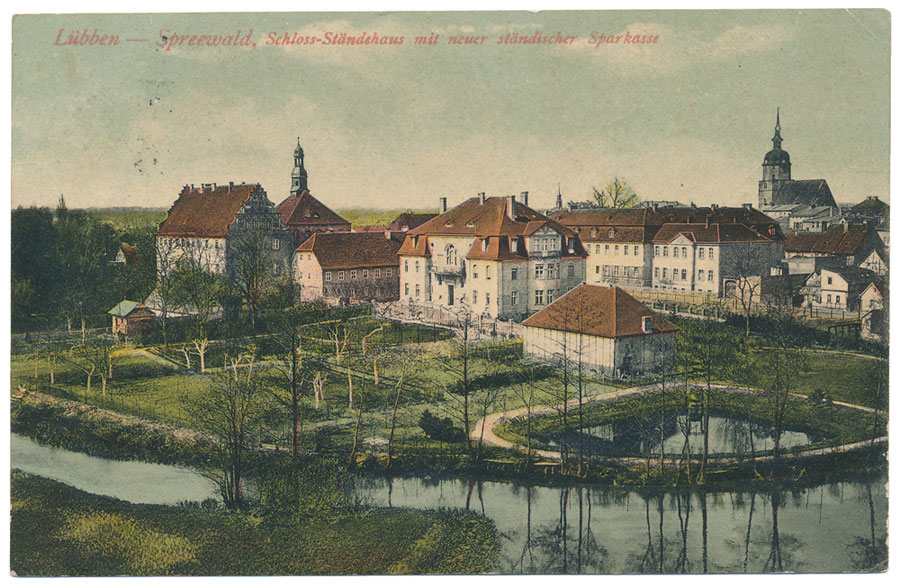

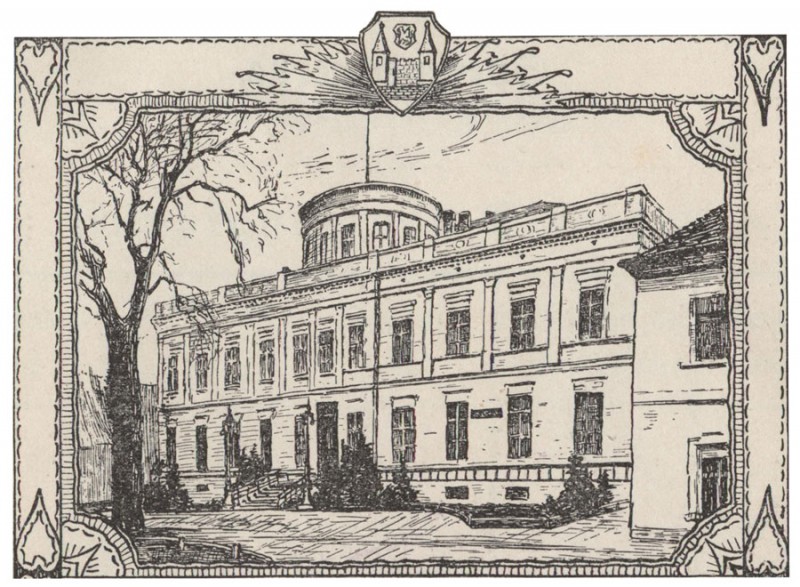

Weit in die Geschichte reichen die Wurzeln der Flächensparkasse. So wurde in Lübben bereits 1824 die Ständische Hauptsparkasse der Niederlausitz eröffnet. Eine erste Stadtsparkasse entstand schon 1830 in Brandenburg an der Havel, eine zweite 1840 am heutigen MBS-Hauptsitz Potsdam. Die erste Kreissparkasse begann 1848 im Kreis Jüterbog-Luckenwalde ihr Geschäft. Sitz war Jüterbog. Zur größten brandenburgischen Sparkasse entwickelte sich im Wilhelminischen Kaiserreich die Sparkasse des Teltower Kreises.

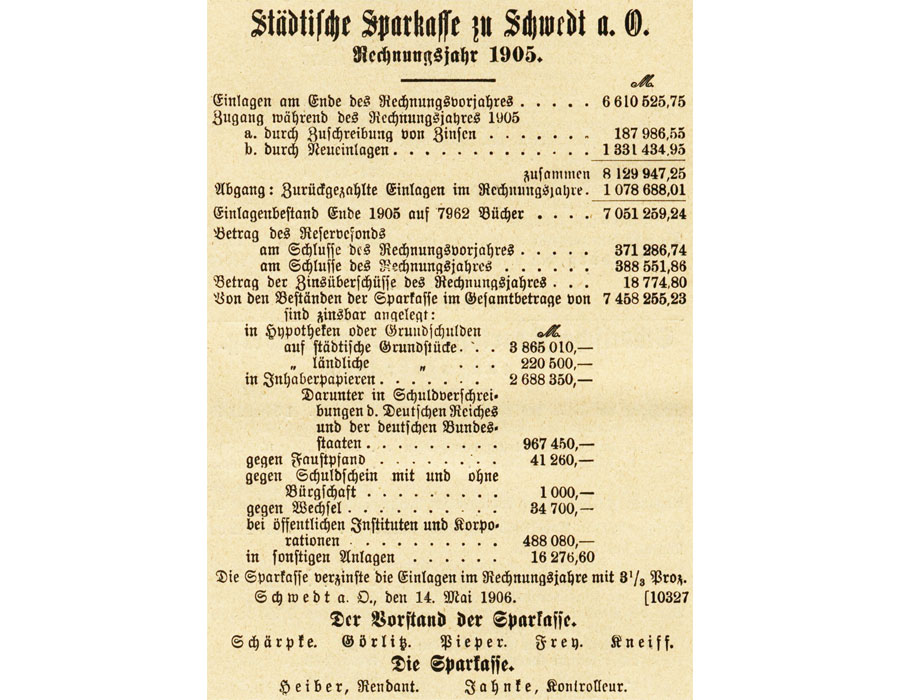

Noch mehr Gründungsdaten können Sie der folgenden Aufstellung entnehmen. Sie zeigt, geordnet nach Gründungsjahr (Genehmigung bzw. Eröffnung), welche relevanten „Vorgängersparkassen“ vor 100 Jahren in Brandenburg existierten.

1824 Lübben, Ständische Hauptsparkasse der Niederlausitz

1830 Brandenburg a. H., Stadtsparkasse

1840 Potsdam, Stadtsparkasse

1848 Jüterbog, Kreissparkasse Jüterbog-Luckenwalde

1851 Treuenbrietzen, Stadtsparkasse

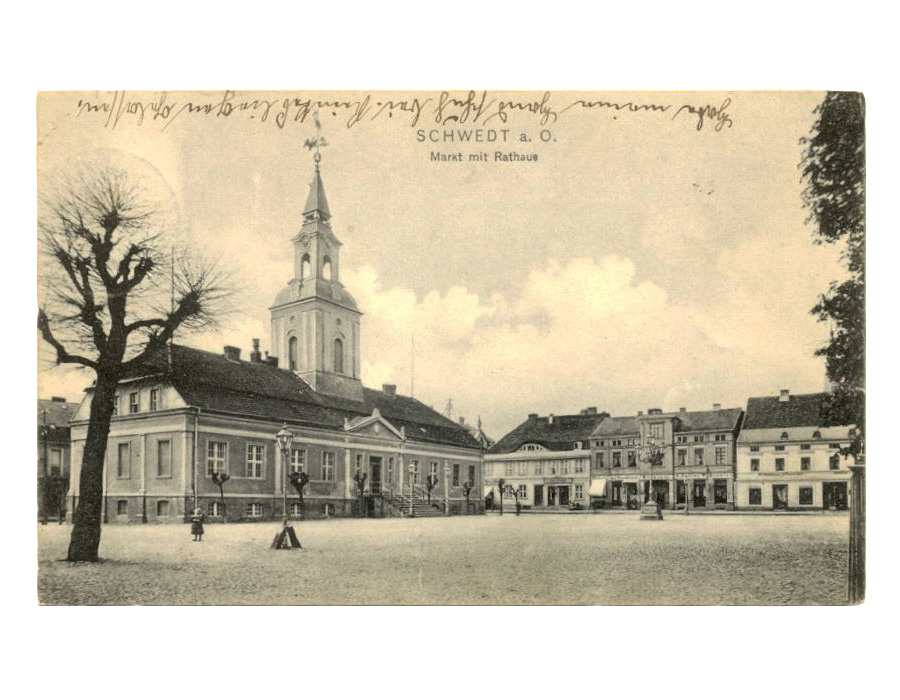

1852 Rathenow, Stadtsparkasse

1857 Rathenow, Kreissparkasse Westhavelland

1857 Nauen, Stadtsparkasse

1858 Belzig, Sparkasse des Kreises Zauch-Belzig

1877 Dahme, Stadtsparkasse

1878 Jüterbog, Stadtsparkasse

1880 Ketzin a. H., Stadtsparkasse

1883 Niemegk, Stadtsparkasse

1883 Plaue a. H., Stadtsparkasse

1883 Zehdenick, Stadtsparkasse

1884 Luckenwalde, Stadtsparkasse

1885 Belzig, Stadtsparkasse

1886 Werder a. H., Stadtsparkasse

1887 Velten, Gemeindesparkasse

1888 Kremmen, Stadtsparkasse

1889 Oranienburg, Stadtsparkasse

1901 Nauen, Kreissparkasse Osthavelland

1907 Luckau, Stadtsparkasse

1907 Luckau, Kreissparkasse

1909 Beelitz, Stadtsparkasse

1912 Gransee, Stadtsparkasse

1914 Hennigsdorf b. Berlin, Gemeindesparkasse

Übrigens: in Berlin hatten damals zwei Kreissparkassen ihren Sitz, die Nebenstellen im heutigen Geschäftsgebiet der MBS unterhielten:

1857 Berlin, Sparkasse des Kreises Niederbarnim

1858 Berlin, Sparkasse des Teltower Kreises