Als Studentin des Studiengangs „Archiv“ an der Fachhochschule Potsdam absolvierte ich mein Praxissemester beim Historischen Archiv des Ostdeutschen Sparkassenverbandes vom 1. August 2022 bis zum 16. Dezember 2022. Im Zuge der Erschließung von Akten, bin ich auf ein interessantes Kapitel der deutschen Geschichte gestoßen, welches ich hier gerne für Sie kurz zusammenfassen möchte.

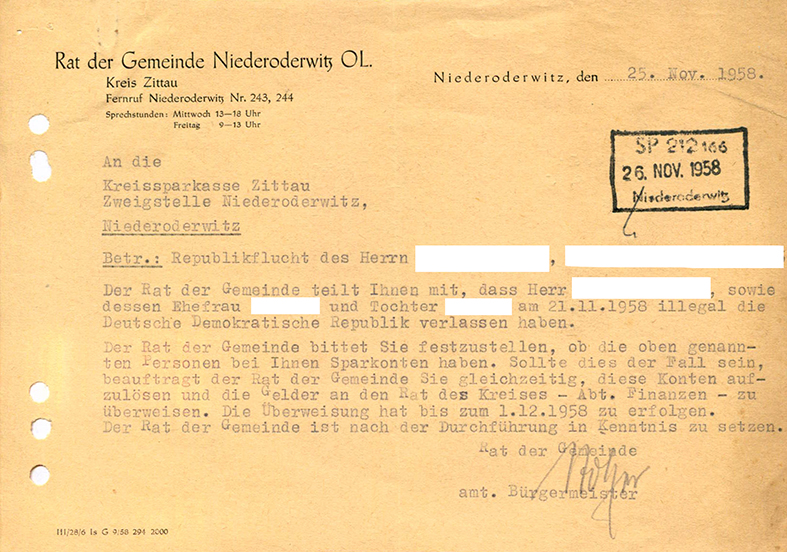

Im Zeitraum nach der Gründung der DDR im Herbst 1949 bis zum Bau der Mauer im Sommer 1961 flüchteten rund 3 Millionen Menschen aus der DDR. Nach dem Bau der Mauer sank die Zahl zwar drastisch, aber trotzdem gelang auch in der Zeit bis zur Wiedervereinigung Menschen die Flucht. [1] In der DDR wurden Bürger, die über die Grenze nach Westdeutschland fliehen wollten bzw. geflohen waren, „Republikflüchtlinge“ genannt. [2] Scheiterte die Flucht, mussten die „Republikflüchtlinge“ mit mehrjährigen Haftstrafen rechnen. [3] Sowohl bei einer erfolgreichen Flucht als auch einem erfolglosen Fluchtversuch verwirkten die Menschen ihren Anspruch auf ihr Vermögen und sonstiges Eigentum in der DDR.

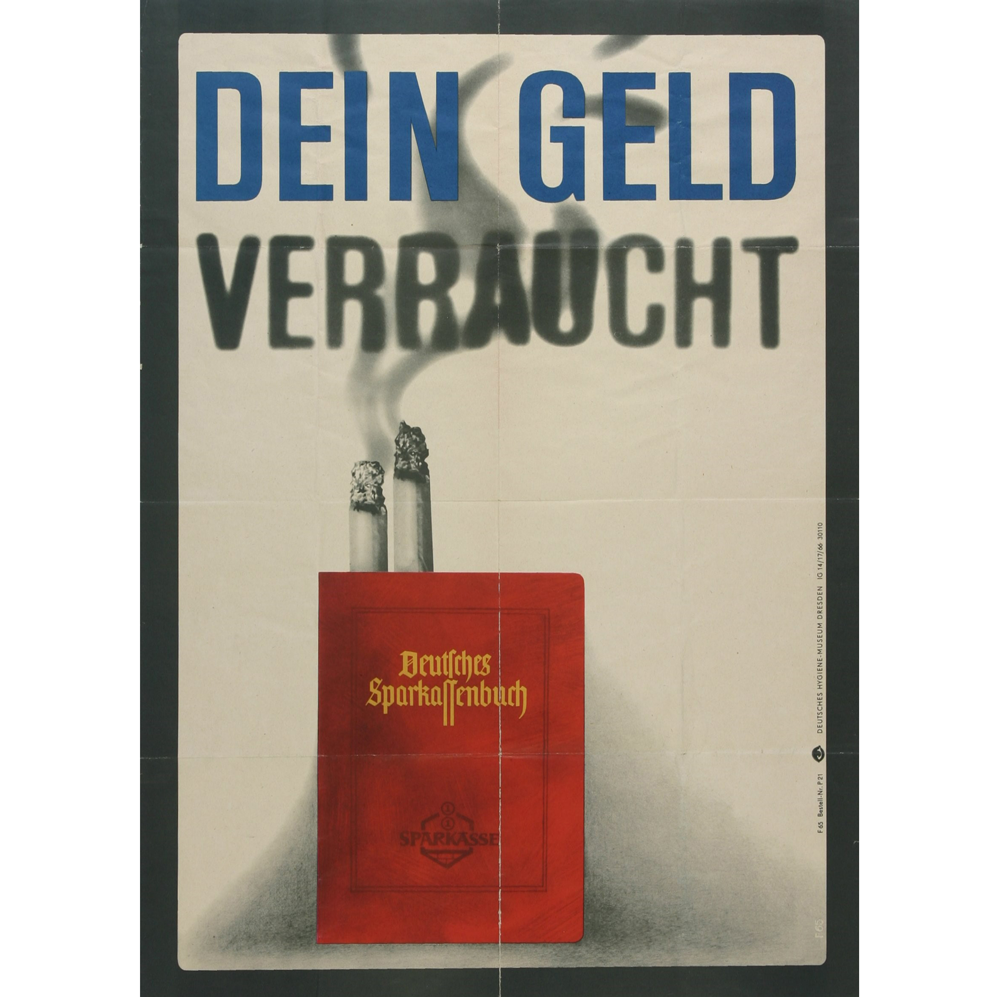

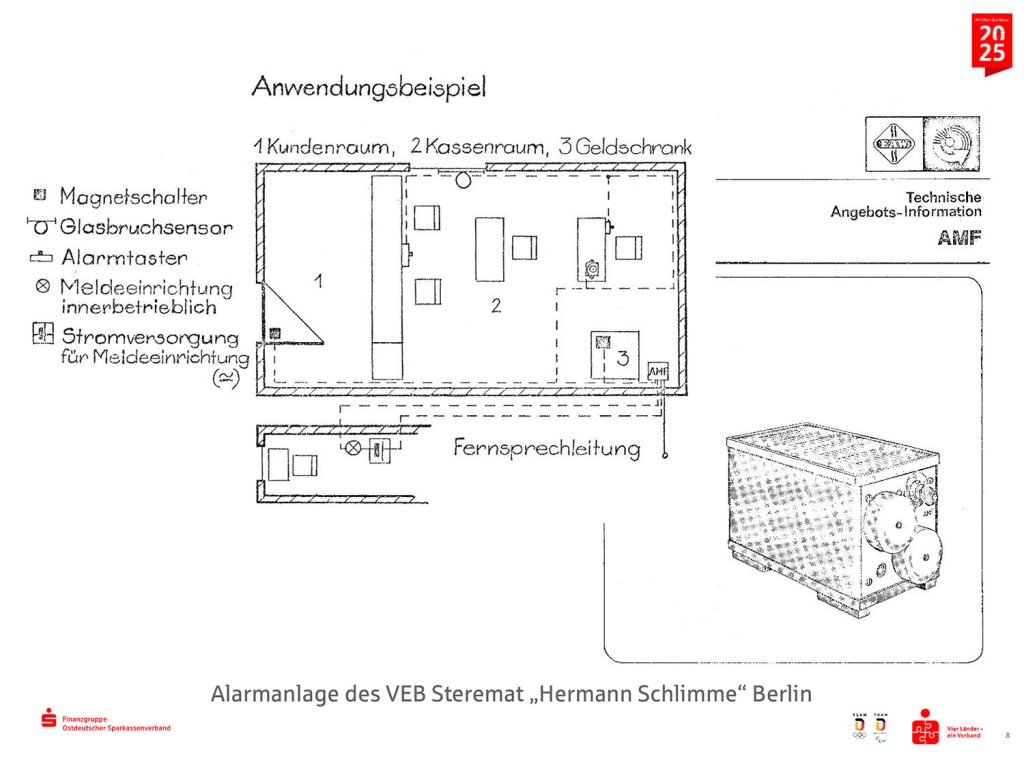

Doch was geschah mit dem Vermögen der Geflüchteten? Die Regierung der DDR ließ sämtliche Vermögenswerte der Flüchtlinge beschlagnahmen. Das waren zum Beispiel Grundstücke, Unternehmen, aber auch Bankguthaben. Diese Beschlagnahmung kam einer entschädigungslosen Enteignung gleich. Später wurde das Vermögen unter die „treuhänderische Verwaltung“ des Staates [4], oder auch staatliche Verwaltung genannt [5], gestellt. Das heißt, der Staat hat die Vermögenswerte im Namen der Eigentümer verwaltet. 1968 wurde die Verwalterverordnung erlassen, aufgrund dessen der Staat seit 1969 durch eine rechtsgeschäftliche Veräußerung auf das Vermögen zugegriffen hat. [6] Doch nicht nur Grundstücke und Bankguthaben wurden beschlagnahmt, auch Bankschließfächer, die „Republikflüchtlingen“ gehörten, wurden 1962 im Rahmen der „Aktion Licht“ geöffnet und die Wertgegenstände und Unterlagen entnommen. Die Wertgegenstände wurden über den staatlichen Kunsthandel der DDR verkauft und ihre Herkunft von der Stasi akribisch verschleiert, weshalb es schwierig ist, ihre Provenienz zu identifizieren. [7]

Nach der Wiedervereinigung am 3. Oktober 1990 wurde das „Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen“ (Vermögensgesetz) erlassen. Dieses Gesetz regelt die Rückübertragung der Vermögenswerte bzw. die Entschädigung der Eigentümer. Zur Durchführung dieses Gesetzes wurden Landesbehörden eingerichtet, bei denen man einen Antrag stellen konnte. [8] Anträge auf Rückübertragung oder Entschädigung für Vermögensverluste nach dem Vermögensgesetz konnten grundsätzlich bis zum 31. Dezember 1992, für bewegliches Vermögen bis zum 30. Juni 1993 gestellt werden. [9] Da die Fristen bereits abgelaufen sind, ist eine Geltendmachung eines Anspruchs zum jetzigen Zeitpunkt nicht mehr möglich. Weiterhin führt das Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen (BADV) jedoch Aufgebotsverfahren durch, die der Ermittlung unbekannter oder unauffindbarer Eigentümer von Vermögenswerten dienen. [10]

Elena Williams, Praktikantin beim Historischen Archiv des OSV

Quellen:

[1] Halbrock, Christian; Jabs, Cornelia; Kowalczuk, Ilko-Sascha: Republikflucht, Bekämpfung der, in: Das Bundesarchiv (Hrsg.): MfS-Lexikon, online verfügbar: URL: https://www.stasi-unterlagen-archiv.de/mfs-lexikon/detail/republikflucht-bekaempfung-der/ [letzter Zugriff am 14.12.2022].

[2] Digitales Wörterbuch der deutschen Sprache: Republikflüchtling, der, online verfügbar: URL: https://www.dwds.de/wb/Republikflüchtling [letzter Zugriff am 15.12.2022].

[3] Bundesstiftung Aufarbeitung: Informationen zur Geschichte von Flucht, Fluchthilfe und Freikauf, online verfügbar: URL: https://www.bundesstiftung-aufarbeitung.de/de/recherche/dossiers/flucht-fluchthilfe-und-freikauf/geschichte#:~:text=Mit%20dem%20verschärften%20Passgesetz%20von,DDR%20werden%20verfolgt%20und%20bestraft. [letzter Zugriff am 14.12.2022].

[4] Bundesverfassungsgericht: Urteil des Ersten Senats vom 23. November 1999, online verfügbar: URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1999/11/fs19991123_1bvf000194.html [letzter Zugriff am 14.12.2022].

[5] Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen: Staatliche Verwaltung, online verfügbar: URL: https://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/EigentuemersucheundAufgebotsverfahren/StaatlicheVerwaltung/start.html [letzter Zugriff am 15.12.2022].

[6] Bundesverfassungsgericht: Urteil des Ersten Senats vom 23. November 1999, online verfügbar: URL: https://www.bundesverfassungsgericht.de/SharedDocs/Entscheidungen/DE/1999/11/fs19991123_1bvf000194.html [letzter Zugriff am 14.12.2022].

[7] Habermalz, Christiane: Wissenschaftler untersuchen DDR-Kunstraubsystem, in: Deutschlandfunk Kultur, 07.05.2019, online verfügbar: URL: https://www.deutschlandfunkkultur.de/forschungsprojekt-zur-aktion-licht-wissenschaftler-100.html [letzter Zugriff am 14.12.2022].

[8] Bundesministeriums der Justiz: Gesetz zur Regelung offener Vermögensfragen, online verfügbar: URL: https://www.gesetze-im-internet.de/vermg/BJNR211590990.html#BJNR211590990BJNG002306301 [letzter Zugriff am 14.12.2022].

[9] Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen: Fristen, online verfügbar: URL: https://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/Vermoegensrecht/Fristen/inhalt.html [letzter Zugriff am 15.12.2022].

[10] Bundesamt für zentrale Dienste und offene Vermögensfragen: Eigentümersuche und Aufgebotsverfahren, online verfügbar: URL: https://www.badv.bund.de/DE/OffeneVermoegensfragen/EigentuemersucheundAufgebotsverfahren/start.html [letzter Zugriff am 15.12.2022].