Das Ende der Dresdener Sparkassenzentrale vor 80 Jahren

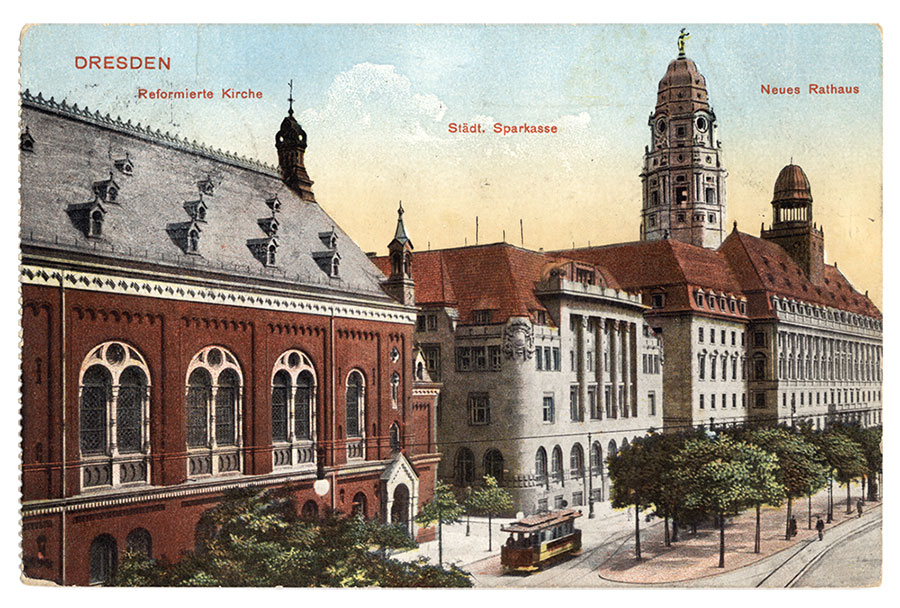

Dieses schöne Sparkassengebäude können Sie bei einem Rundgang durch Dresden nicht bewundern. Die Hauptstelle und die Zweigstelle Altstadt befanden sich früher an der Ecke Schulgasse 4/ Pfarrgasse 3. Bei den verheerenden Luftangriffen vor 80 Jahren wurde das Haus vollkommen zerstört. Ruiniert waren auch die Zweigstellen Antonstadt, Johannstadt, Löbtau und Striesen. Andere Filialen, wie die am Güntzplatz, wurden als teilgeschädigt eingestuft. Auch die Kundschaft litt schwer. 30 Prozent der für Kredite beliehenen Grundstücke waren ganz oder teilweise kaputt.

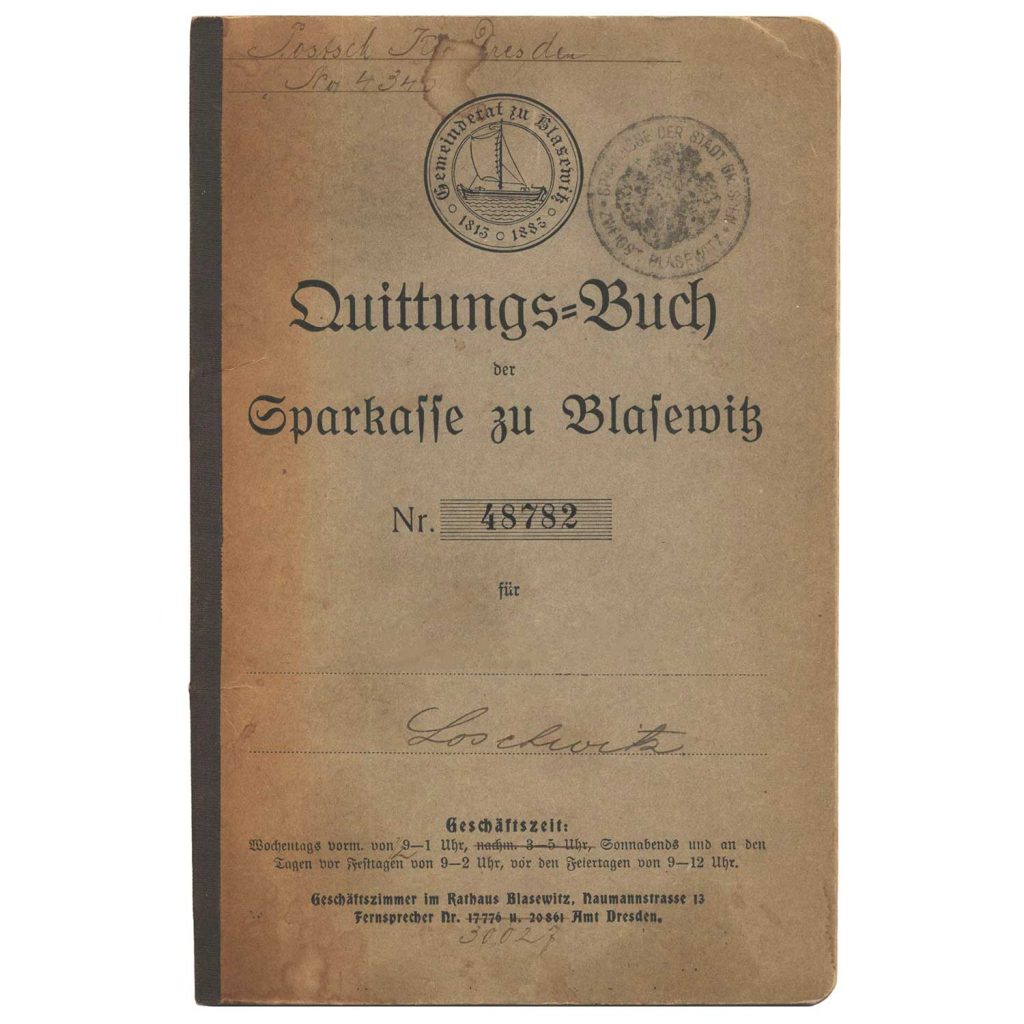

Seit 1821 gibt es die Sparkasse in der sächsischen Landeshauptstadt. Gegründet von einem Bürgerverein, wirkte sie ab 1828 als kommunale Einrichtung. Über acht Jahrzehnte war die Zentrale in gemieteten Räumen untergebracht. Im Frühjahr 1907 zog sie um. 425.000 Mark kosteten die Er- und die Einrichtung des neuen Heims. Die Entwürfe stammten vom bekannten Stadtbaurat Hans Erlwein. Sein prächtiges Sitzungszimmer für die Sparkasse wurde sogar bei der Deutschen Kunstgewerbe-Ausstellung präsentiert. Einen Einblick bietet Ihnen Abbildung 2 des Blogs.

1945 hatte die Sparkasse nur noch den Grund- und Bodenwert in der Bilanz. Der Tresor scheint heil geblieben zu sein. In ihm befanden sich angeblich 1,8 Millionen Reichsmark, die sich die sowjetischen Besatzer aneigneten. Beschlagnahmt wurde nach dem Kriegsende das Grundstück Tiergartenstraße 38, um die Sparkassenzentrale und die Geschäftsstelle Altstadt unterzubringen. Nach der Instandsetzung des schwer beschädigten Stadthauses Johannstadt am Güntzplatz sollte die Hauptstelle schließlich 1949 dorthin ziehen.