Am 3. Februar 1821, einem Sonnabend, öffnete in Dresden erstmals eine Sparkasse ihre Türen. Zugutekommen sollte diese neue Anstalt den ärmeren Einwohnern der Stadt, „besonders denen der dienenden und arbeitenden Klasse“. Kleine Ersparnisse „sicher und gegen Zinsen“ anlegen zu können, war das erklärte Ziel. Auf diese Weise sollte für schlechte Zeiten vorgesorgt werden. Daher waren Einzahlungen schon ab acht Groschen möglich und durften 30 Taler nicht überschreiten. Für jeden „vollen Thaler“ gab es monatlich einen Pfennig an Zinsen – und zwar schon ab dem ersten Tag des folgenden Monats.

Ähnliche, am Gemeinwohl orientierte, Initiativen hatte es im Königreich Sachsen bisher nur von Standesherren in Königsbrück und Waldenburg gegeben. Beide richteten bereits 1819 örtliche Sparkassen ein und sorgten mit ihrem Privatvermögen für die Absicherung der getätigten Einlagen. Die dritte sächsische Sparkassengründung in der königlichen Haupt- und Residenzstadt hob sich von diesen beiden Unternehmungen deutlich ab. Denn sie ging auf das große Engagement lokaler Kaufleute und Bankiers zurück. Vorbilder dafür gab es lediglich außerhalb des Königreichs.

Einen Denkanstoß für die Entwicklung einer solchen Bürgerinitiative haben wir Polizeirat Johann Daniel Merbach zu verdanken. Er beschäftigte sich 1818 – also bevor es überhaupt Sparkassen in Sachsen gab und zu einer Zeit, da in der Stadt das Armenwesen neu organisiert wurde – ernsthaft mit der Gründungsidee für Dresden. Für ihn war es wichtig, „dem gänzlichen Verarmen und insbesondere den gefährlichen Folgen entgegenzuwirken“. In einem Vortrag vor dem Stadtpolizei-Kollegium unterstrich er, „daß die Sparkassen unter die Verhütungs- und Sicherheits-Anstalten gegen die Gefahr der Armuth, mithin ebenso mit Recht unter die Kategorie der Polizei-Anstalten gehören.“

Der armenpflegerische Hintergrund trug ganz wesentlich zur Entstehung der Sparkasse in Dresden bei. Polizeipräsident von Rochow war derart angetan von dem Gedanken, so eine Anstalt in seiner Stadt zu haben, dass er vertiefende Informationen zu Gründungen in anderen Staaten einholte und Umsetzungsmöglichkeiten in Dresden direkt im Stadtpolizei-Kollegium beraten ließ. Zwei Wege kamen in Betracht: Eine Kopplung an das seit 1768 bestehende Leihhaus oder aber die Inanspruchnahme des Wohltätigkeitsvereins „Zu Rath und That“. Da die Stadt der ersten Variante eine Absage erteilte, blieb noch der Verein. Dieser war bereits seit 1803 in Dresden tätig und hatte sich auf die Fahnen geschrieben, „der Verarmung der Einwohner hiesigen Orts entgegen zu arbeiten.“ Der ideale Partner also für ein altruistisches Projekt wie die Sparkassengründung. Von Rochow war selbst Vereinsmitglied und konnte sich der Offenheit für dieses neuartige Vorhaben sicher sein. Das Problem, das sich jedoch herauskristallisierte, war die Unterbringung und die gewünschte Verzinsung der Sparkassengelder in Höhe von fünf Prozent.

Fast wäre die Gründungsoffensive daran gescheitert. Doch nun traten eben die erwähnten Bankiers und Kaufleute in Erscheinung. Wohlhabende und angesehene Bürger der Stadt, manch einer Mitglied im Verein „Zu Rath und That“ und alle interessiert daran, Gutes zu tun. Sie ersuchten den König, die Sparkassengründung zu genehmigen, boten die ehrenamtliche Übernahme des Betriebs an, zahlten die Zinsen für Sparkassengelder in Höhe von fünf Prozent und garantierten die Sicherheit der Einlagen. Ihr Einsatz wurde belohnt. Drei Tage vor seinem 70. Geburtstag, am 20. Dezember 1820, stimmte Friedrich August I. der Eröffnung der ersten sächsischen Vereinssparkasse zu. Das Regulativ wurde von ihm am 1. Februar 1821 genehmigt. Zusätzlich unterstützte der Monarch das Vorhaben mit 100 Talern pro Jahr zur Deckung der Verwaltungskosten.

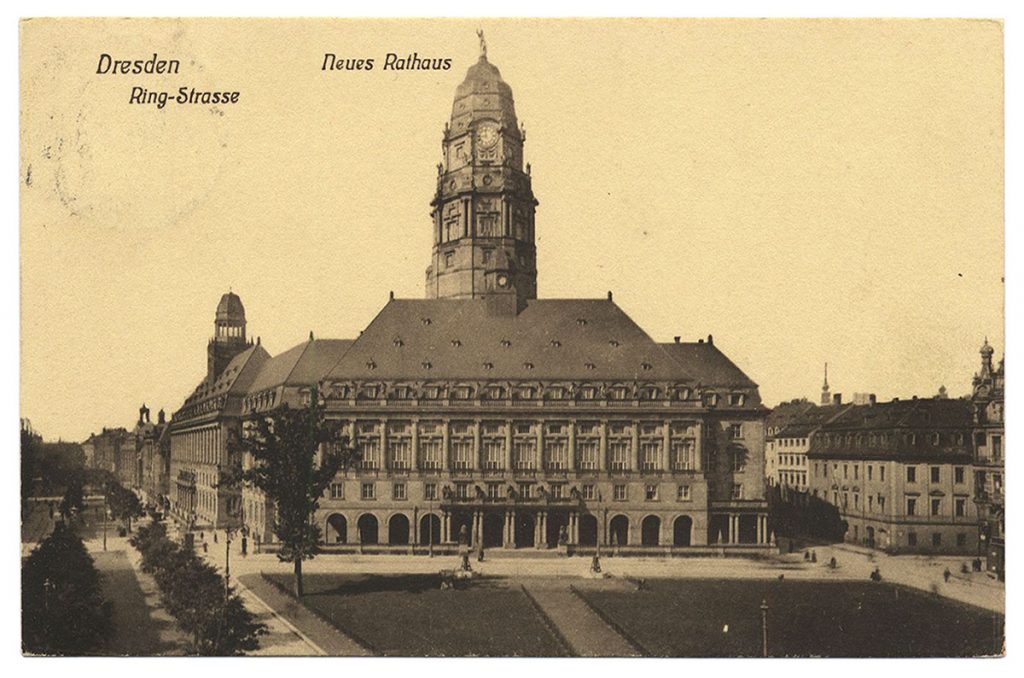

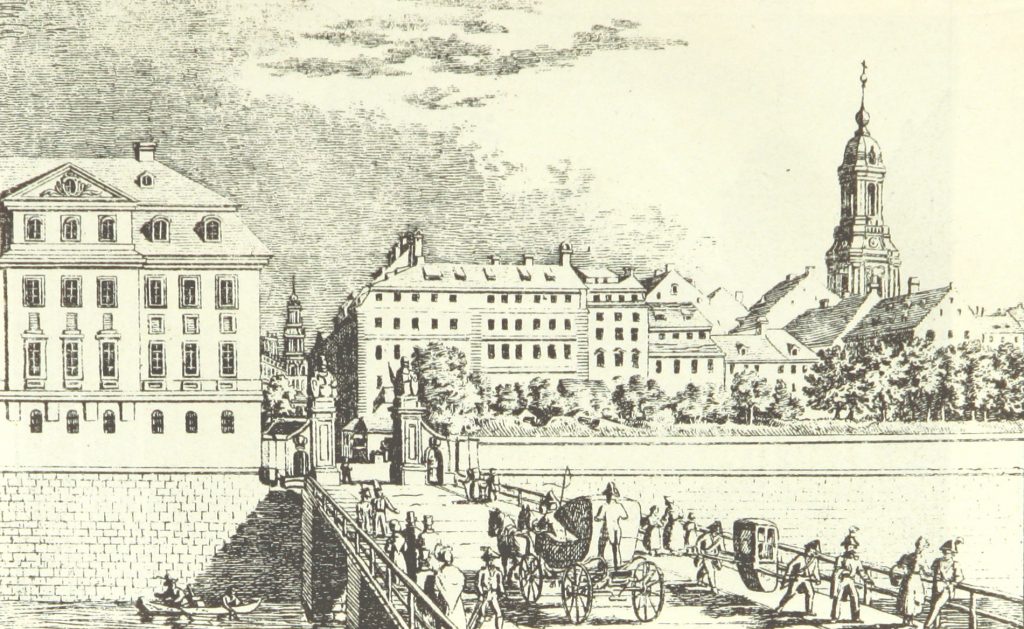

Auch die ersten Räumlichkeiten „am Seethor, dem Wachhaus gegenüber“ gehen auf das königliche Wohlwollen zurück. Denn im September 1820 bezog bereits die Schützesche Unterrichts- und Beschäftigungsanstalt für erwachsene Blinde das ehemalige Akzisehaus (Zollhaus) vor dem Seetor. Der König hatte es Heinrich Ferdinand Schütze überlassen, der sich als gut situierter Kaufmann nicht nur für diese Anstalt unermüdlich einsetzte, sondern auch selbst zu den aktiven Sparkassengründungsmitgliedern gehörte. Ab 1821 beherbergte das Gebäude dann zwei wohltätige Einrichtungen für die Stadt Dresden.

Bis die Sparkasse am 16. Mai 1828 von der Stadt Dresden übernommen wurde, entwickelte sie sich zu einem von Grund auf soliden Institut. Bereits im ersten Jahr waren 27.544 Taler auf insgesamt 1.275 Sparbüchern zu verzeichnen. Die Einlagenbestände wuchsen stetig weiter und betrugen 1828 insgesamt 82.435 Taler. Die Einwohner Dresdens nahmen die Möglichkeiten, die ihnen ihre örtliche Sparkasse bot, gern an. Die „Flure des Sparkassengebäudes [sind] voll von Leuten beider Geschlechter und jedes Alters“, führt der zeitgenössische Schriftsteller Friedrich August Schulze, alias Friedrich Laun, in seinem Roman „Die Sparkasse“ 1822 aus und weiter heißt es: „Der Sonnabend ist der Tag, wo die Kasse geöffnet wird […] der Zulauf [ist] so groß, daß das Institut ausdrücklich erklärt hat, Summen über dreißig Thaler nicht annehmen zu können.“

—————————-

Buchempfehlung!

Wysocki, Josef: Stadtsparkasse Dresden 1821-1996, Geschichte und Gegenwart, Stuttgart, 1996.

Bildquellen:

Seetor, in: Krause, Bruno: Die geschichtliche Entwicklung der Königlichen Haupt- und Residenzstadt Dresden vom sorbischen Dorfe an bis zur jetzigen Großstadt, Dresden, 1893.

Portrait F. Laun, in: Friedrich Laun’s gesammelte Schriften, Stuttgart, 1843.