Wappenkunde in Magdeburg

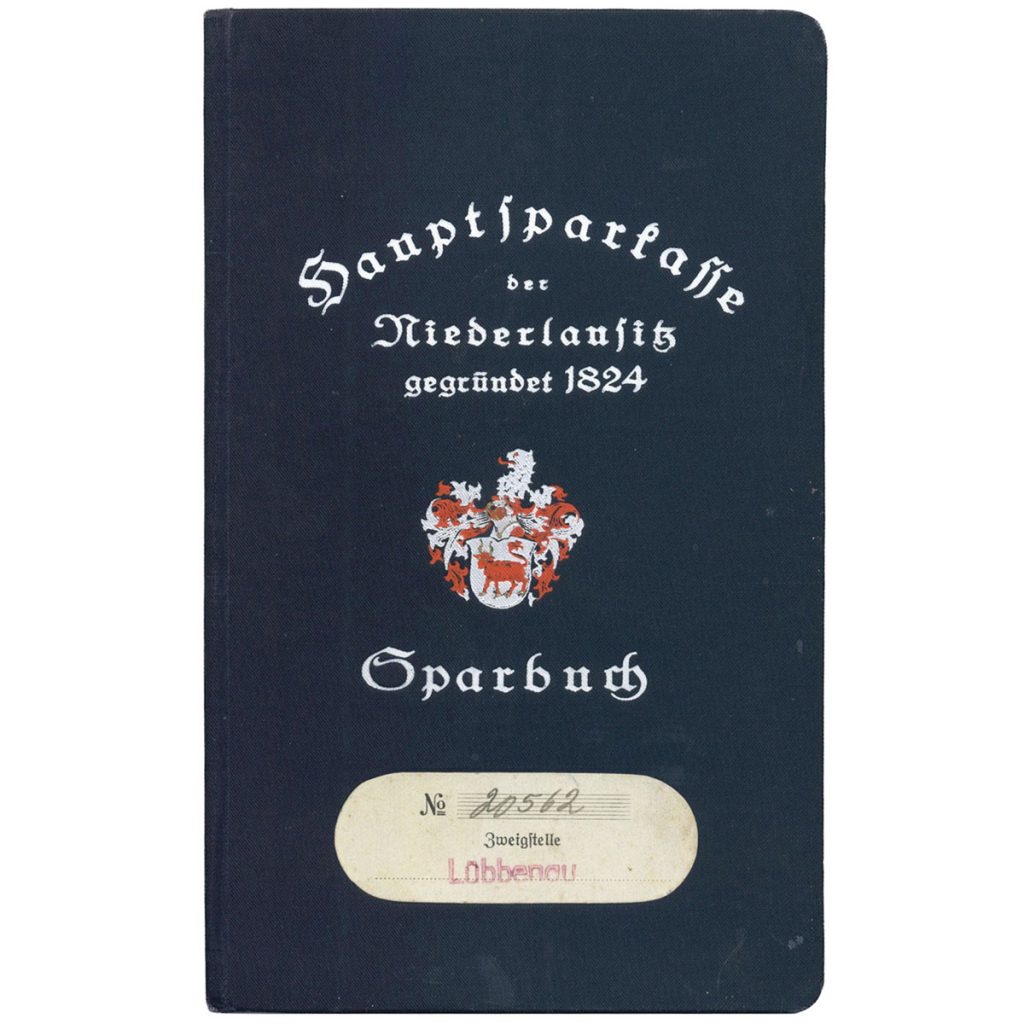

Wenn man sich mit alten Sparkassenbüchern beschäftigt, so fallen sie oft sofort ins Auge, die kunstvoll gestalteten Wappen der kommunalen Träger der Insitute. In früheren Zeiten existierten sehr viele eigenständige Sparkassen. Und so birgt das Historische Archiv des Ostdeutschen Sparkassenverbandes mit seinem Bestand an Sparbüchern auch eine umfangreiche Wappensammlung. Vorgestellt wurde im Blog zum Beispiel bereits das faszinierende Cottbuser Wappentier.

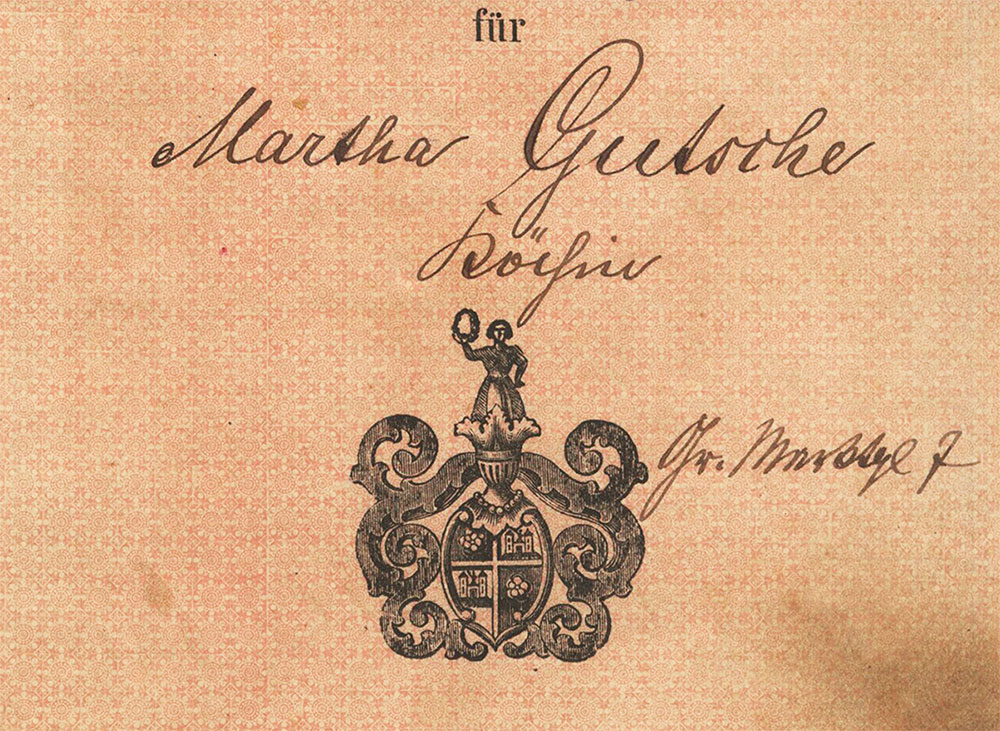

Hier ist das dekorative Wappen der Stadt Magdeburg zu sehen. Es ziert unser ältestes Sparkassenbuch aus Sachsen-Anhalt. 1887 wurde es bei der Zweigstelle Neustadt der Stadtsparkasse Magdeburg ausgestellt. Das Magdeburger Stadtwappen ist ein sogenanntes redendes Wappen, denn es symbolisiert den Stadtnamen. Eine Magd steht über einer Burg mit geöffnetem Tor. Diese Darstellung findet sich klein in Fenstern des geviertelten Wappenschildes zusammen mit fünfblättrigen Rosen, einem weitverbreitenen heraldischen Zeichen. Doch die weibliche Figur ist noch einmal abgebildet, auf einem Helm stehend. In der Hand hält sie immer einen Kranz als Symbol ihrer Reinheit, ihrer Jungfernschaft.