Zum 21. Juni 1948 war gemäß einem Währungsgesetz der drei Westalliierten in ihren Besatzungszonen die Deutsche-Mark-Währung gültig. Die Sowjets zogen nach. Ihre Militärverwaltung befahl, dass ab 24. Juni in der Ostzone und in ganz Berlin mit Spezialkupons versehene alte Reichsmark- und Rentenmarkscheine Zahlungsmittel wurden. Man beanspruchte tatsächlich die Währungshoheit auch über die Sektoren der Franzosen, Briten und Amerikaner, da ja Berlin wirtschaftlich einen Teil der sowjetischen Besatzungszone darstelle. Die Reaktion der Gegner im „kalten Krieg“ folgte. Die Anordnung wurde für Westberlin ungültig erklärt und auch hier zum 25. Juni 1948 die DM eingeführt. Als alleiniges gesetzliches Zahlungsmittel galt sie jedoch erst ab dem 20. März 1949. Es gab also während der Berlin-Blockade der Sowjets ein Nebeneinander.

Dabei hatten die Währungen sogar eine fast gleiche Bezeichnung. Nach einem Geldumtausch zwischen dem 24. und 28. Juni 1948 in „Kuponmark“ erfolgte einen Monat später ein weiterer in Deutsche Mark der Deutschen Notenbank. In den Tagen vom 25. bis 28. Juli wurde das provisorische Papiergeld durch frisch gedrucktes ersetzt. Weil die Zahlungsmittel relativ zeitnah bereitstanden, lässt sich vermuten, dass die Sowjets den Auftrag zur Herstellung bereits vor der westlichen Währungsreform erteilt hatten. In dem Zusammenhang soll aber nicht unerwähnt bleiben, dass bereits im Herbst 1947 DM-Scheine in den USA gedruckt wurden.

Wie im Westen, so war auch im Osten Deutschlands zur Identifizierung die Lebensmittelkarte vorzulegen, wenn man im Sommer 1948 Geld umtauschen wollte. Es gab aber Unterschiede bei den Tauschrelationen. So war im Ergebnis die Menge an Bar- und Buchgeld im sowjetisch besetzten Teil des Landes verhältnismäßig hoch. Staatliche Einrichtungen und Unternehmen wurden bei der Währungsreform bevorteilt. Was den „volkseigenen“ Sektor betraf, war man bei der Umwertung großzügig. Parteikonten wurden übrigens 1 zu 1 umgestellt. Aber wie erging es zum Beispiel dem Kleinsparer?

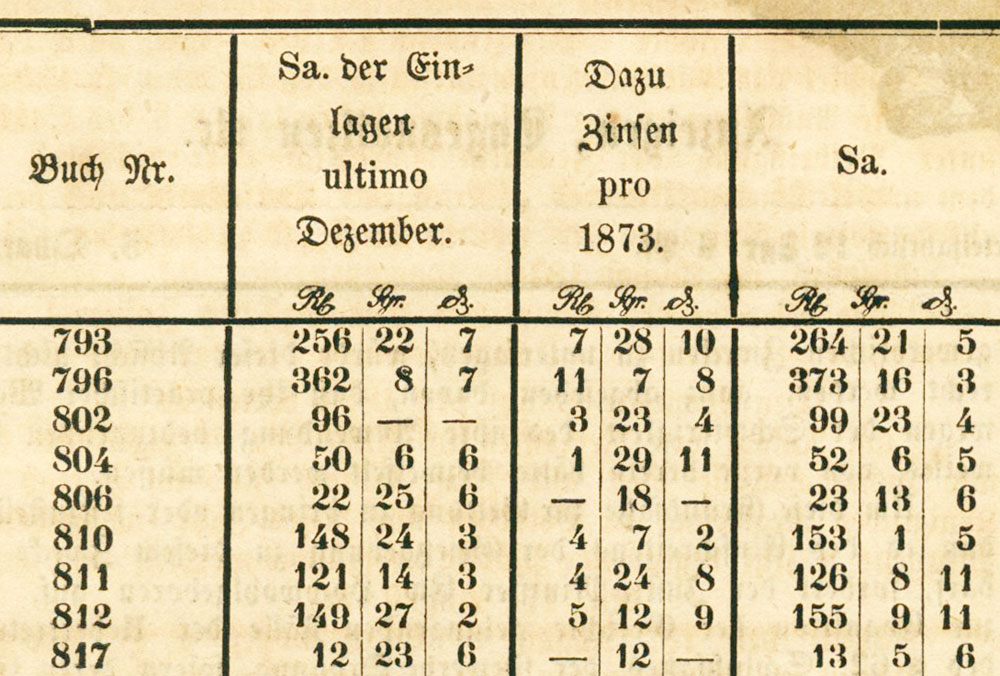

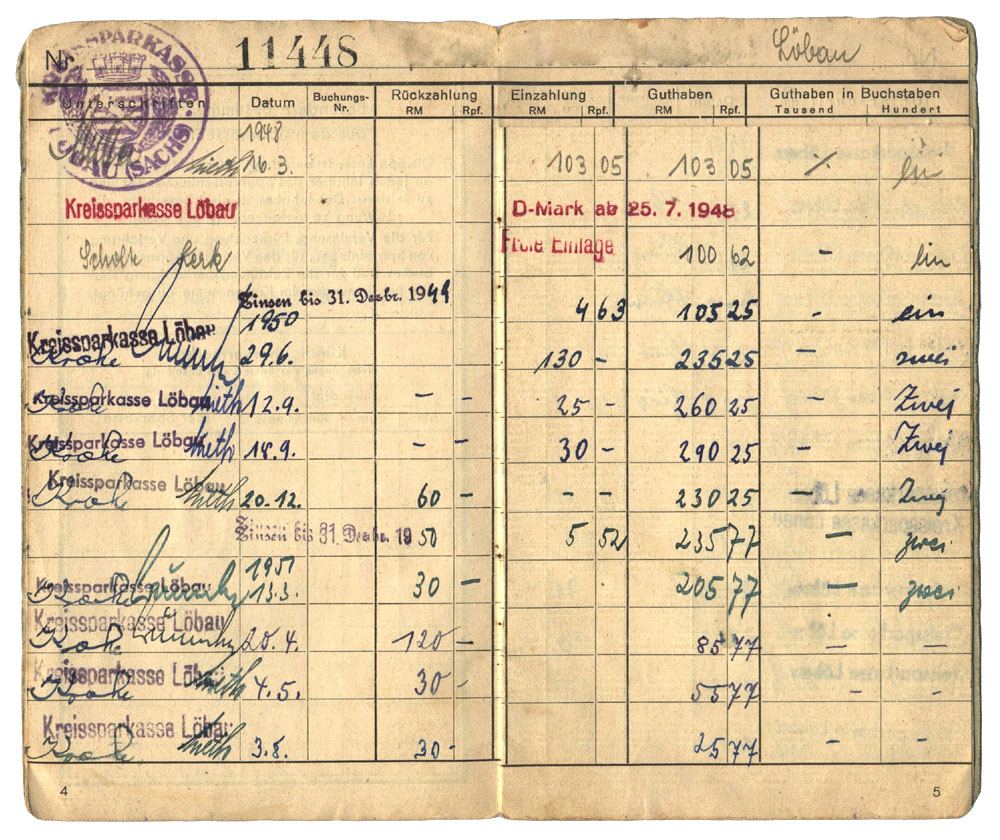

Sein Guthaben, das bis Kriegsende entstanden war, hatte die sowjetische Militäradministration bereits im Sommer 1945 „eingefroren“. Ein Auszahlungsbefehl gab im März 1946 als Unterstützungsleistung für Sparer mit kleineren Guthaben 300 Reichsmark frei. Durch die Währungsreform 1948 wurde das Altguthaben dann auf zehn Prozent abgewertet und in eine Zwangsanleihe umgewandelt. Für Spareinlagen, die nach dem 8. Mai 1945 entstanden waren, gab es gestaffelte Umtauschverhältnisse. Lediglich die ersten 100 Reichsmark wurden 1 zu 1 umgeschrieben. Bei Einlagen über 3.000 RM war der rechtmäßige Erwerb nachzuweisen.

Und wie verhielt es sich mit dem Bargeld? Auch wer im Juni 1948 mehr als 5.000 Reichsmark zur Sparkasse brachte, galt als verdächtig. Jeder Mensch bekam damals als Kopfquote 70 RM im Verhältnis 1 zu 1 in „Kuponmark“ umgetauscht. Größere Barbestände wurden abgewertet. Beim Umtausch einen Monat später erhielt man dann nur 70 Deutsche Mark der Deutschen Notenbank, weil noch nicht genügend neue Geldscheine vorhanden waren. Größere Beträge wurden auf dem Sparbuch gutgeschrieben und waren ab Mitte August 1945 freigegeben.

Die Währungsreform war für die Sparkassen eine große Herausforderung. Überliefert ist, dass in der ersten Phase allein bei den sächsischen Instituten an fast 2.000 Schaltern auf 2,15 Millionen Lebensmittelkarten 865 Millionen Mark Altgeld eingereicht wurden. Die Schalter waren mindestens zehn Stunden am Tag offen zu halten. In der zweiten Phase tauschten die Sparkassen in Sachsen schließlich auf 2,7 Millionen Lebensmittelkarten mehr als 293 Millionen „Kuponmark“ in neues Geld um. Über 10.000 Arbeitskräfte waren vor 70 Jahren mit der Währungsreform beschäftigt.