Die ersten Kundinnen und Kunden der Zittauer Sparkasse

Heute vor 200 Jahren eröffnete in Zittau die erste kommunale Sparkasse im Königreich Sachsen. Es handelt sich um die erste Sparkassengründung im Geschäftsgebiet der Sparkasse Oberlausitz-Niederschlesien, die darum ihren Geburtstag mit einem vielfältigen Programm feiert. Wir sagen: Herzlichen Glückwunsch! Das Historische Archiv des Ostdeutschen Sparkassenverbandes unterstützt das Jubiläum auf verschiedenste Weise, zum Beispiel durch die Ausleihe von Wanderausstellungen und die Erarbeitung von Ausstellungselementen zur Unternehmensgeschichte. Weil das OSV-Archiv die Überlieferung der Sparkasse als Depositum betreut, wurde auch ein Blick in die ältesten Geschäftsunterlagen geworfen. Getreu der Devise: die Kundschaft steht im Mittelpunkt.

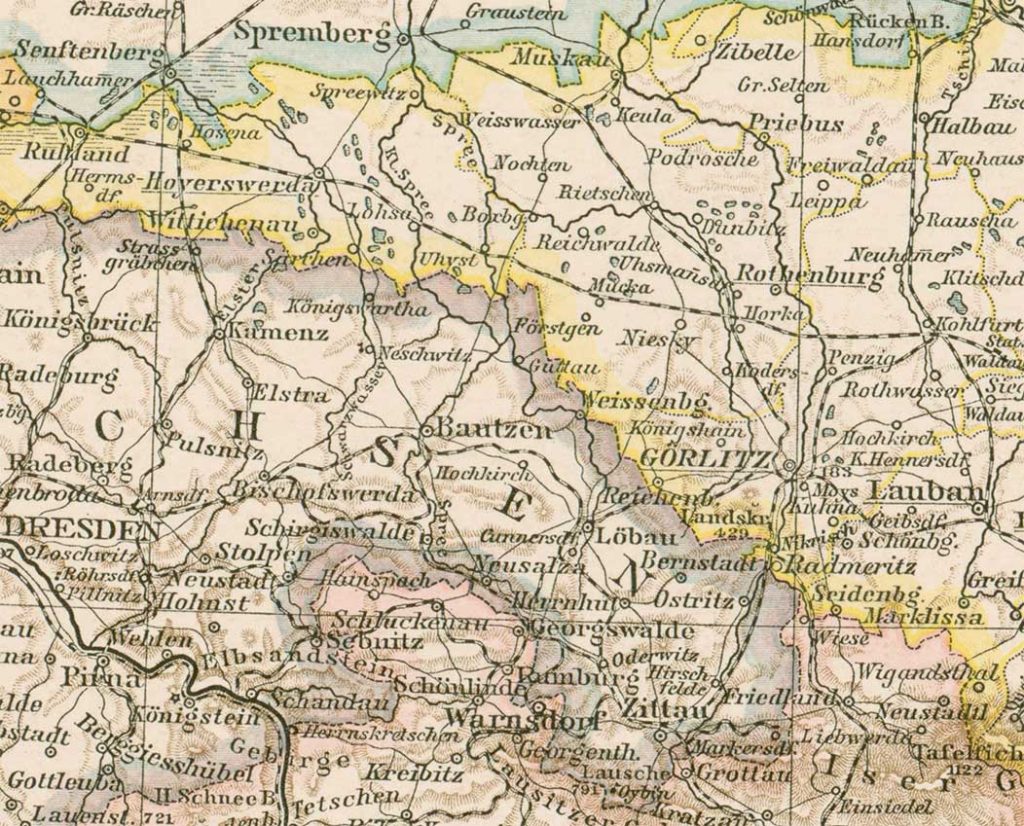

Die Zittauer Sparkasse konnte 1825 von den Bewohnern der Stadt und der umliegenden Dörfer genutzt werden. Sie bot insbesondere wenig vermögenden Menschen die Möglichkeit des finanziellen Vorsorgens für Notzeiten oder persönliche Lebensziele. Das war damals eine Innovation. Im Sinn hatte man etwa Handwerkslehrlinge, Tagelöhner, Fabrikarbeiter sowie männliche und weibliche Dienstboten. Letztgenannte waren unter anderem als Hilfskräfte im Haushalt angestellt. Sie bekamen Lohn sowie Kost und Logis im Haus der Dienstherrschaft, konnten also etwas sparen. Eine weitere Zielgruppe stellten unmündige Personen dar, also oft Kinder. Vormündern gab die Stadtsparkasse die Möglichkeit, Gelder für ihre Schutzbefohlenen absolut sicher anzulegen.

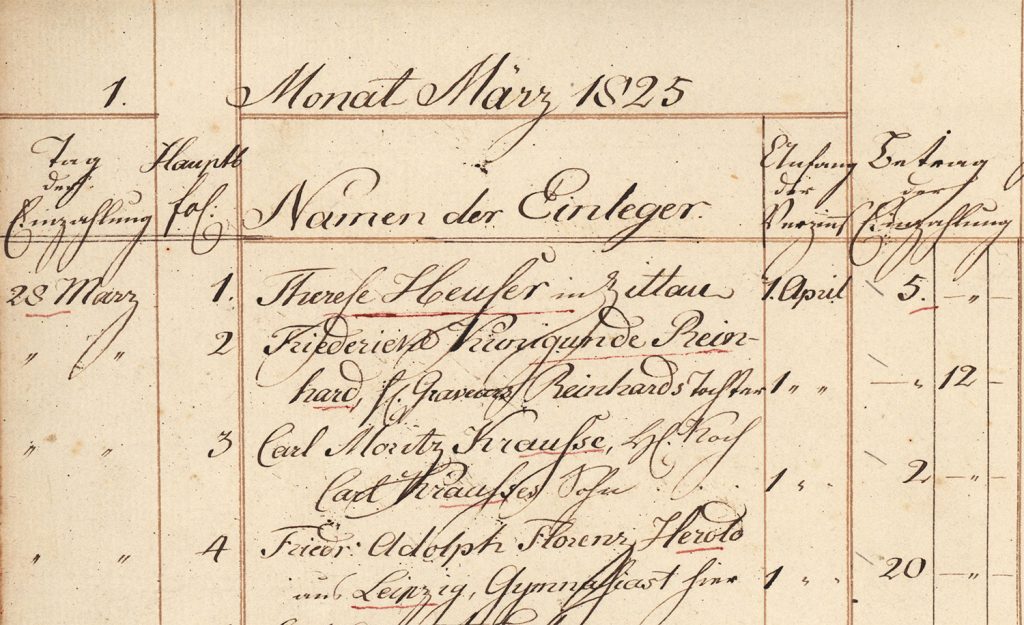

Uralte Sparkassenakten geben Auskunft über die ersten Kundinnen und Kunden. Als Mündel sind etwa am 28. März 1825 Christiane Emilie Auguste Donat und Marie Auguste Schwabe verzeichnet. Es finden sich außerdem die Namen vieler Töchter und Söhne sowie ihrer Väter. Die bekannteste Kundin ist sicherlich die Kaufmannstochter Therese Heuser, die das Sparbuch Nummer 1 erhielt. Die Stadtsparkasse stellte an ihrem ersten Geschäftstag insgesamt 17 sogenannte Quittungsbücher aus. Eines mussten sich zwei Personen teilen. Das waren Carl August und Ernst Ferdinand, die Söhne des Tuchscherers August Benjamin Zschaschel. Jeder bekam 10 Taler als Einlage. Die Kinder von Auktionator Seyffert, Ernst Ludwig und Eduard Wilhelm, besaßen zwar jeweils ein eigenes Sparbuch, waren aber nicht finanziell gleichberechtigt. Der ältere Sohn hatte 10, der jüngere 5 Taler als Startguthaben.

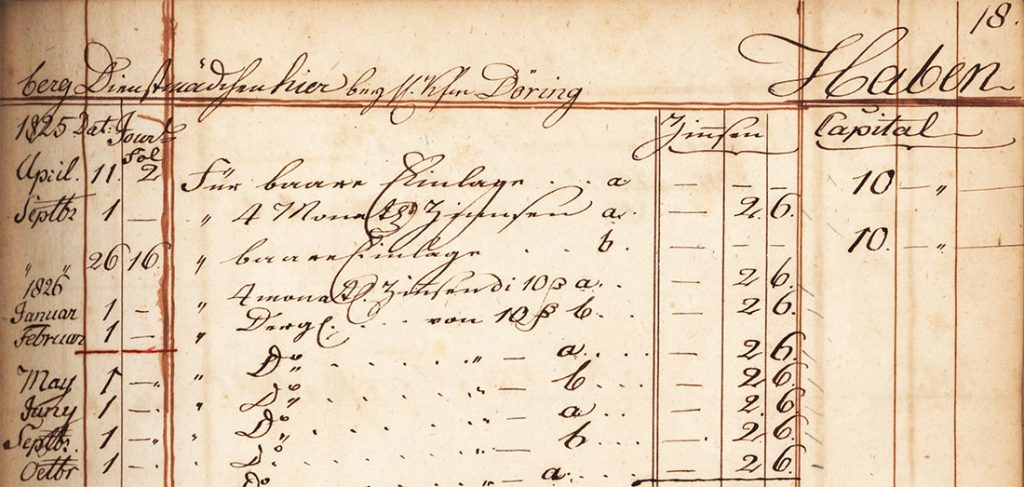

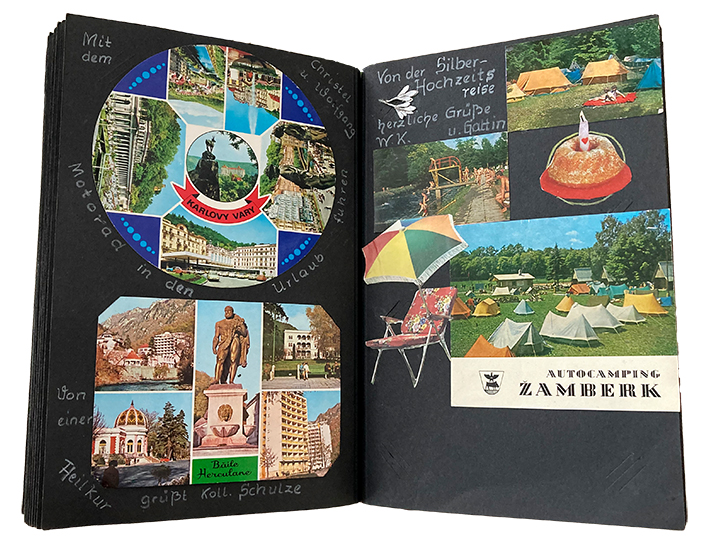

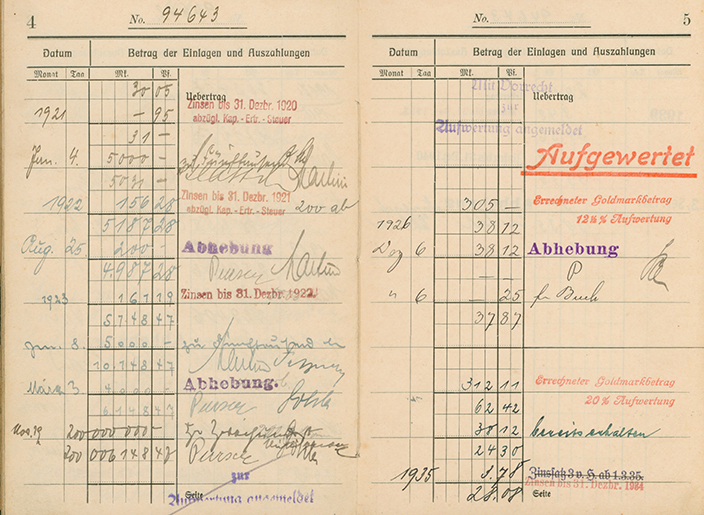

Weitere interessante Informationen sind überliefert. So gehörten ein Gymnasiast, ein Koch, ein Zimmerlehrling sowie ein Webkammsetzer zu den ersten Kunden. Als Tätigkeiten von Vätern wurden beispielsweise Tagelöhner, Lampenwärter, Leinenweber oder Doktor notiert. Für die Kundinnen fehlen Berufsangaben. Einige werden in den Sparkassenakten als Jungfern bezeichnet. Das waren also unverheiratete Frauen. Die erste Berufstätige scheint am nächsten Kassentag, 11. April 1825, gekommen zu sein. Johanne Rosine Franzin aus Lichtenberg arbeitete als Dienstmädchen bei Herrn Kaufmann Döring in Zittau. (Bild 2)

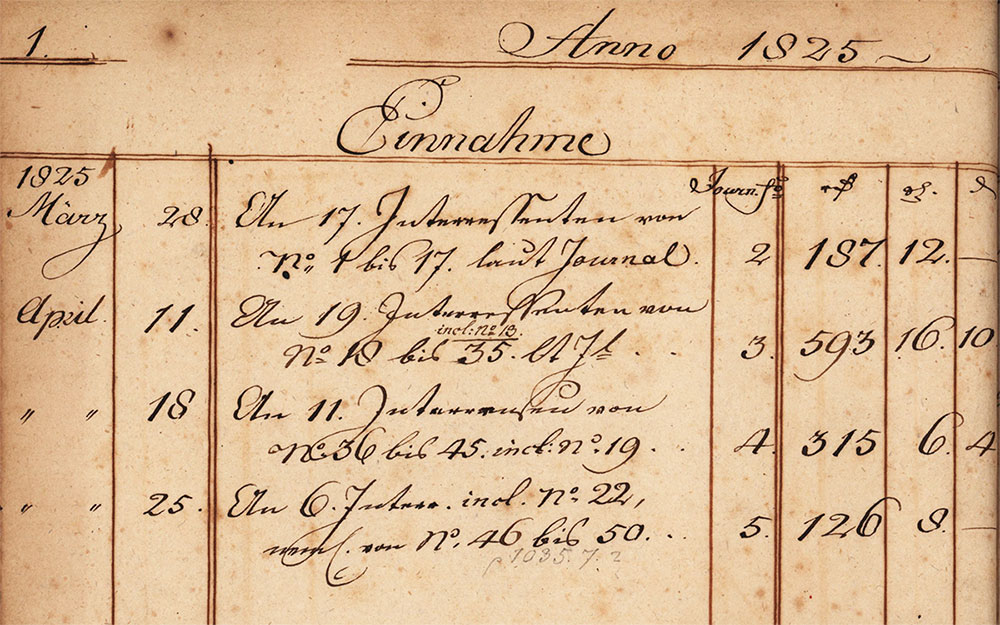

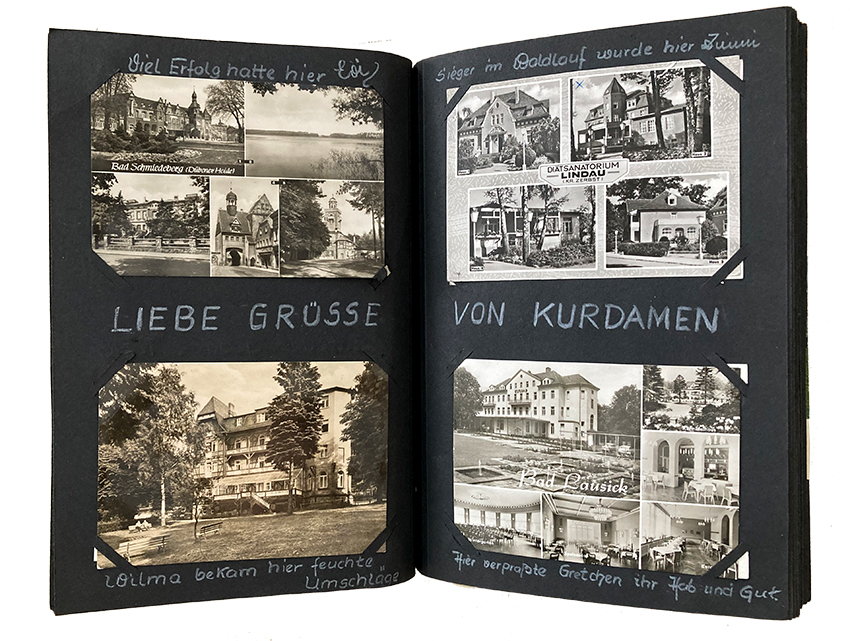

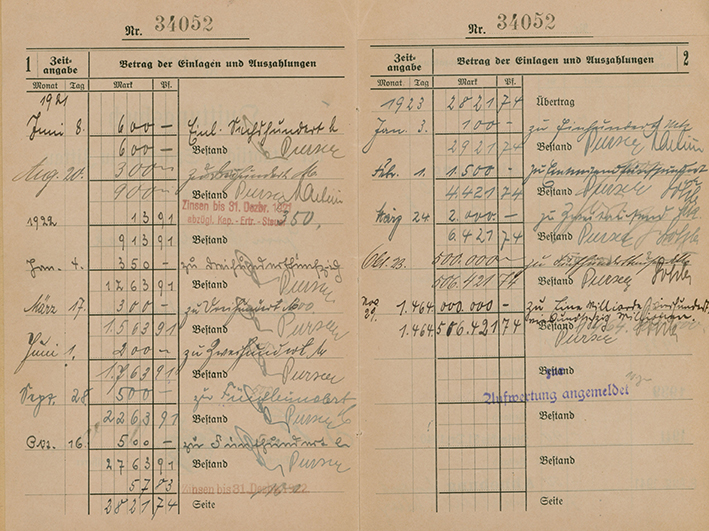

Am Eröffnungstag wurden insgesamt 187 Taler und 12 Groschen eingezahlt. (Bild 3) Das meiste Geld hatte dabei übrigens kein Mann, sondern eine Frau auf dem Konto. Das war Johanne Rosine Frauendorf mit stattlichen 50 Talern. Und auch das kleinste Guthaben gehörte einer Kundin. Friederieke Kunigunde Reinhard besaß 12 Groschen. Das erlaubte Einzahlungsminimum betrug 8 Groschen, was einem Dritteltaler entsprach. Aber ein Groschen-Betrag wurde am 28. März nur einmal eingezahlt. Und es blieb auch eine Ausnahme. Die Kundschaft brachte wohl eher bereits angesammelte, größere Ersparnisse zu ihrer Sparkasse.