Die Neuordnung der sächsischen Sparkassen und Girokassen

Im Sächsischen Verwaltungsblatt erschien vor 80 Jahren eine Verordnung des Reichswirtschaftsministers, welche die Zusammenlegung der Sparkassen und Girokassen sowie ihrer Verbände betraf. In Sachsen bestanden Institute für den Spar- und Giroverkehr seit mehr als drei Jahrzehnten nebeneinander. Es existierten Hunderte selbstständige Kassen, selbst in kleineren Gemeinden. Auf Wunsch der Regierung sollte die besondere sächsische Organisationsform an die in den anderen Teilen des Reiches angepasst werden. Konzentration und Leistungssteigerung waren die Ziele der Fusionen am 31. Dezember 1943.

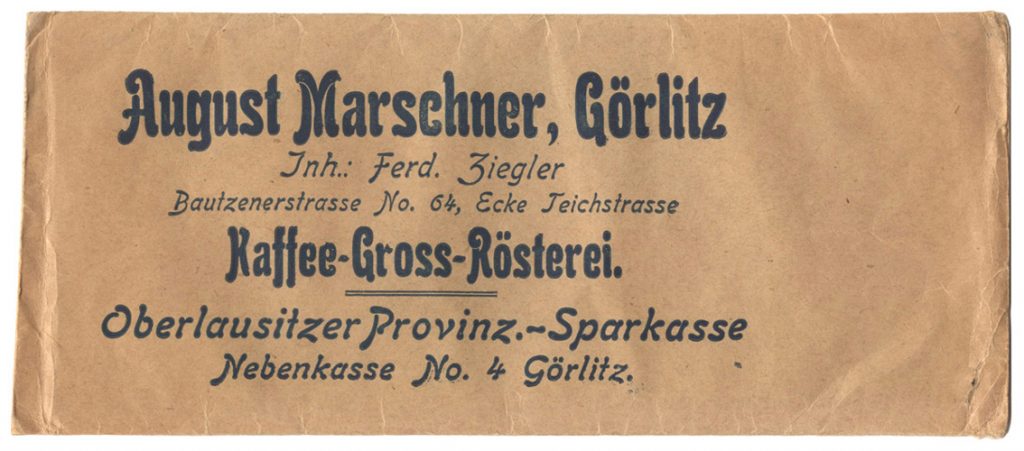

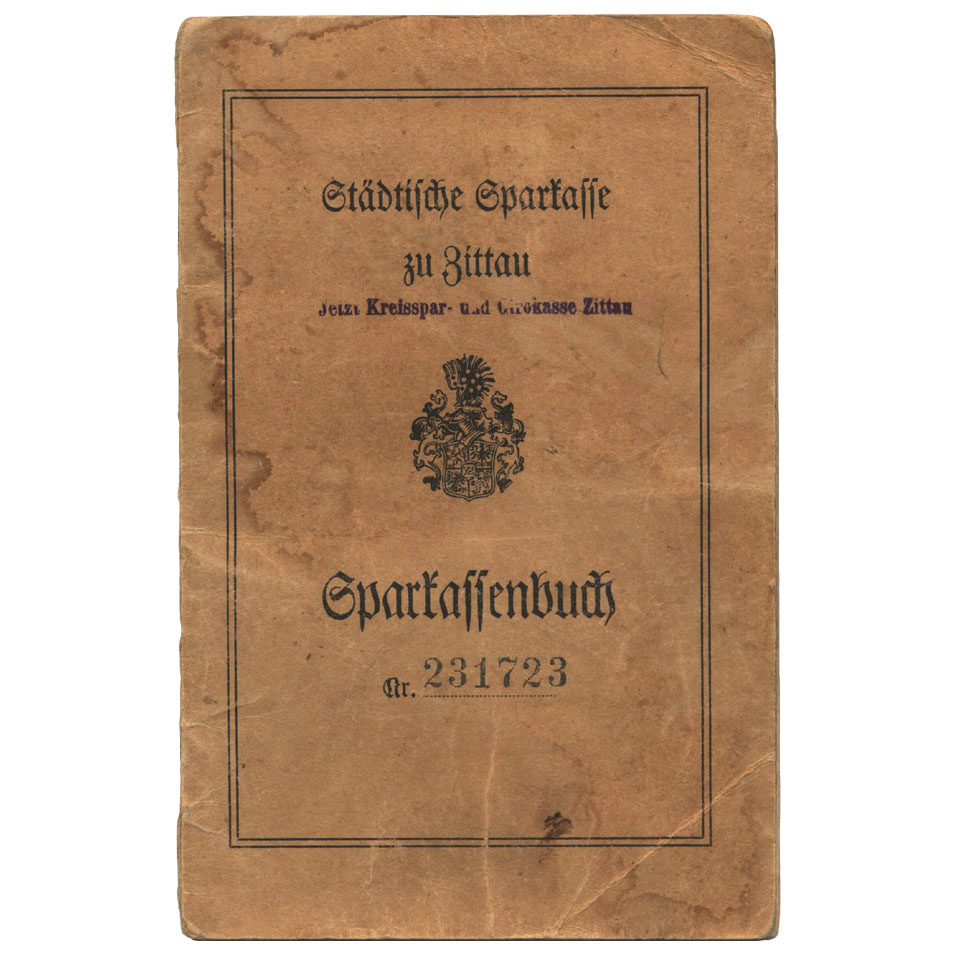

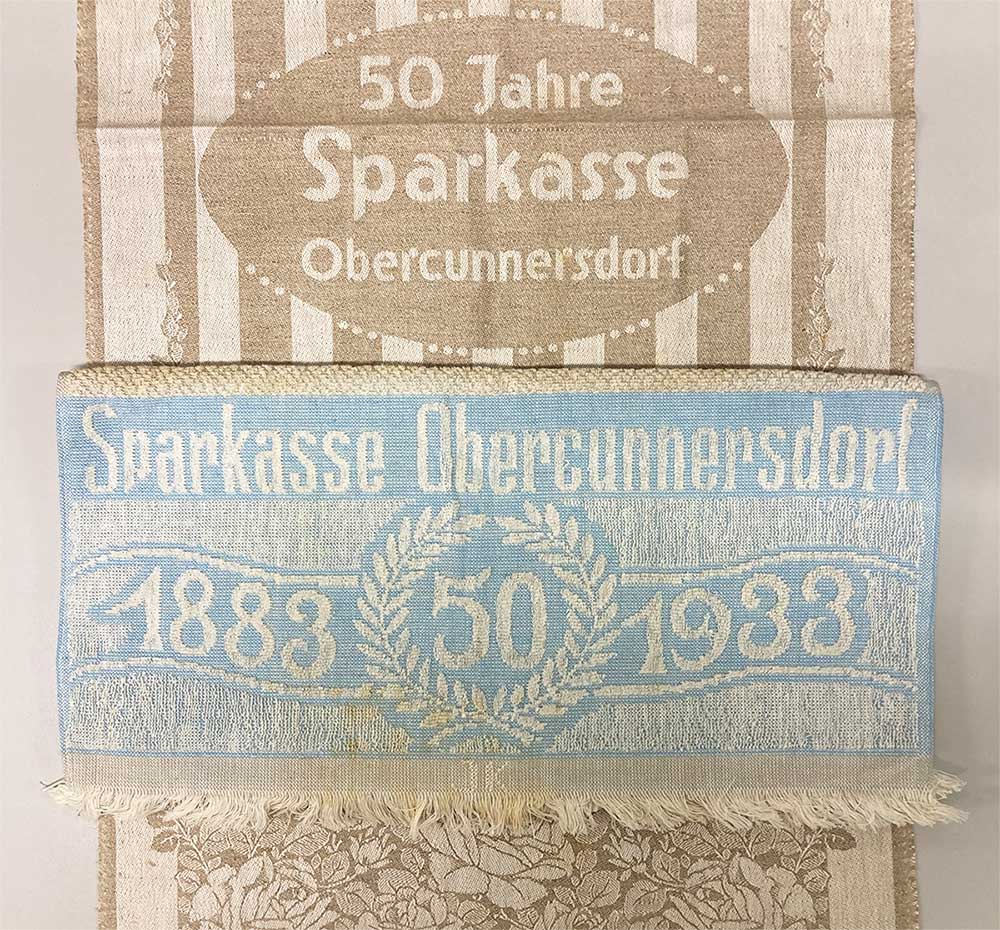

Ausgenommen waren die großen Sparkassen der Städte Dresden, Leipzig, Chemnitz, Plauen, Zwickau, Crimmitschau, Meerane sowie die Stadtbank Dresden. Die Sparkasse des Plauenschen Grundes in Freital wechselte ihren Gewährträger und ihren Namen, weil an die Stelle des Zweckverbandes die Stadt Freital trat. Alle anderen Kassen hörten mit dem Jahresende auf zu bestehen, auch die 1825 gegründete Stadtsparkasse Zittau. An ihre Stelle trat die Kreisspar- und Girokasse Zittau. Auf sie gingen im Wege der Gesamtrechtsnachfolge die Sparkassen und Girokassen in Hirschfelde, Kurort Jonsdorf, Olbersdorf, Ostritz, Reichenau und Zittau über.

Insgesamt entstanden sieben Kreisspar- und Girokassen, bei denen Stadt- und Landkreis gemeinsam Träger waren. Bei weiteren 19 Kreisspar- und Girokassen war es der Landkreis. 42 Zweckverbandsspar- und Girokassen wurden gegründet. In sechs Fällen, nämliche Aue, Mittweida, Radebeul, Reichenbach, Riesa und Werdau, gehörten diesen auch Stadtkreise an. In den Städten Hainichen, Oelsnitz im Vogtland und Wurzen wurden nur die örtlichen Sparkassen und Girokassen zu Spar- und Girokassen zusammengelegt. Die Neuordnung brachte also 71 neue Institute, die aber erst kurz vor Jahresende die offizielle staatliche Durchführungsbestimmung mit Erläuterungen und Richtlinien erhielten.

]

]