Ende und Anfang

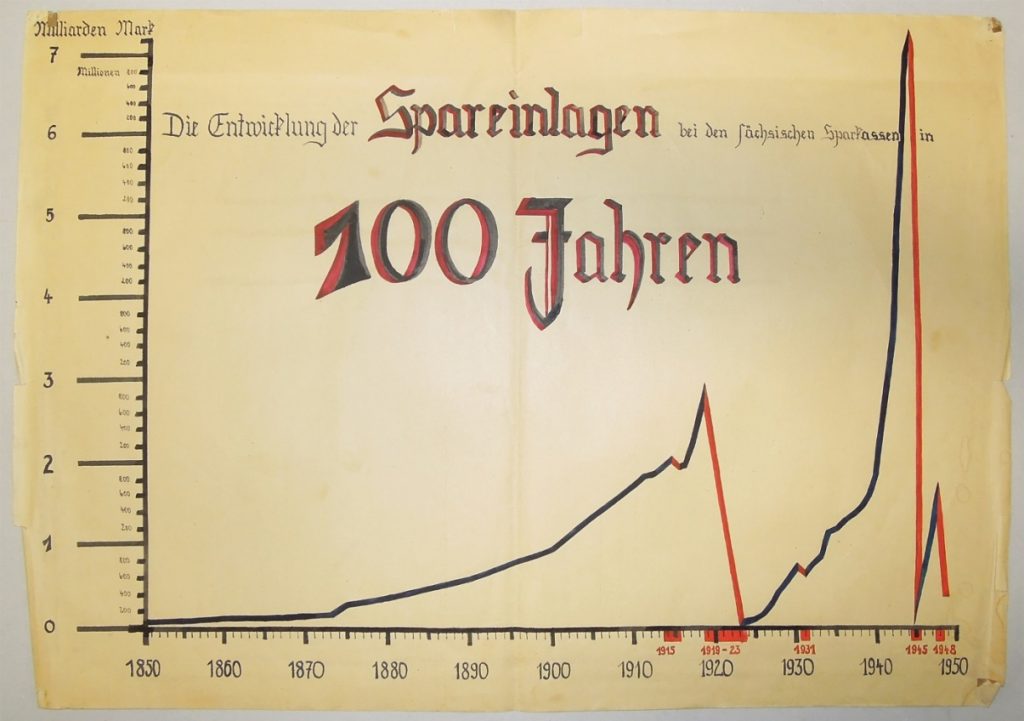

Vor 75 Jahren endete der Zweite Weltkrieg für das Deutsche Reich mit der bedingungslosen Kapitulation. Zur Finanzierung der Kriegsführung hatte sich der NS-Staat enorm verschuldet, indem er etwa Anleihen bei den Sammelstellen des Kapitals der Bevölkerung unterbrachte. Das Sparen wurde in den Kriegsjahren forciert, ja sogar steuerlich begünstigt. Das viele Geld, das die gleichgeschaltete Reichsbank herausgab, wurde abgeschöpft. Wegen der verringerten Möglichkeiten, es auszugeben, wuchsen die Ersparnisse der Bevölkerung. In Sachsen vermehrten sich die Sparguthaben bei den Sparkassen zum Beispiel von 1,6 auf 7,2 Milliarden Reichsmark. Die Einlagen wurden, auch weil das traditionelle Kreditgeschäft darbte, in Reichsanleihen und Schatzwechsel investiert. Der gesamte Wertpapierbestand betrug bei Kriegsende drei Milliarden RM, derweil Hypothekendarlehen nur noch mit 762 Millionen RM bestanden.

Die Landesverwaltung Sachsens behauptete drei Monate nach Kriegsende jedoch, sämtliche Sparguthaben seien im Krieg verpulvert worden. Mit einem lesenswerten Propagandatext wurde eine Verordnung zur Neuordnung des Finanzwesens eingeleitet und ein Schlussstrich auch mit der Staatsverschuldung begründet. Tatsächlich überstiegen die Schulden sämtliche Bar- und Buchgeldbestände sogar um rund 100 Milliarden RM. Und das Geldvolumen wiederum war ein Vielfaches des Sozialprodukts. Auf die ruinierte Währung geht der Text indes nicht ein. Dieser wurde übrigens unter der Federführung des Präsidenten Rudolf Friedrichs erarbeitet und gezeichnet. Nicht nur die Mitglieder der Moskauer Exil-KPD, die in der Landesregierung die Schlüsselpositionen besetzten, sondern auch er als linker Sozialdemokrat zielte auf ein Ende des kapitalistischen Systems ab.

Dabei handelten sie im Auftrag der Sowjetische Militäradministration. Bereits am 23. Juli 1945 befahl deren Chef, die Finanz- und Kreditorgane im Sinne der Abschaffung des Kapitalismus neu zu ordnen. Damit begann die sozialistische Umgestaltung der Eigentumsverhältnisse. Das große Ziel war ein deutscher Staat nach sowjetischem Vorbild. Dazu gab es einen mehrstufigen Plan, der taktisch flexibel umgesetzt wurde. Im sozialistischen Finanzsystem hatten Sparkassen neuen Typs einen Nutzen. Sie sollten den gesellschaftlichen Aufbau finanzieren und damit den sozialistischen Machtanspruch festigen. So erfolgte auch in Sachsen am 14. August die Anordnung ihrer Neugründung ohne Rechtsnachfolge, derweil private Kreditinstitute verstaatlicht wurden, in der Landesbank aufgingen. Was die 7,2 Milliarden betraf, so durften Auszahlungen auf vor dem 8. Mai 1945 entstandene Guthaben nicht stattfinden. Sie waren zunächst „eingefroren“.